скачать книгу бесплатно

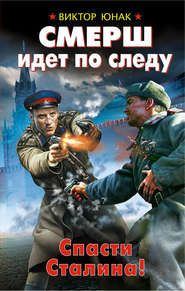

СМЕРШ идет по следу. Спасти Сталина!

Виктор Юнак

Ночь 5 сентября 1944 года. С рижского аэродрома взлетает секретный самолет «Арадо-232», изготовленный по заказу абвера для заброски диверсантов за линию фронта. На борту два немецких агента, обученных самим Отто Скорцени и снабженных фиктивными документами офицеров СМЕРШа. Несмотря на обстрелы зенитной артиллерии, поврежденному самолету удается сесть в советском тылу, выгрузив мотоцикл и террористов, вооруженных пистолетами с разрывными отравленными пулями и кумулятивным гранатометом «Панцеркнаке», который легко помещался в рукаве шинели и мог поразить бронированные цели на расстоянии до 300 м. У агентов приказ: добраться на мотоцикле до Москвы, организовать засаду на кортеж Сталина и убить Вождя!..

Главное управление контрразведки «Смерть шпионам!» против абвера и СД. Сталинские «волкодавы» против гитлеровских диверсантов. СМЕРШ идет по следу!

Читайте первый роман о легендарной операции наших спецслужб, предотвративших покушение на Сталина.

Виктор Юнак

СМЕРШ идет по следу. Спасти Сталина!

В оформлении переплета использована иллюстрация художника И. Варавина

© Юнак В.В., 2015

© ООО «Издательство «Яуза», 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Глава первая

1

В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года с рижского аэродрома в сторону Смоленска под покровом густой тайны, сдобренной мрачной темнотой беззвездной ночи, вылетел самолет с секретной миссией. Сначала в самолет загрузили вещи и мотоцикл с коляской.

Вокруг самолета суетились солдаты. По металлическому настилу они вкатили в салон мотоцикл с коляской, забитой чемоданами, грузили тюки и коробки. Затем в сопровождении начальника особой разведывательно-диверсионной команды «Цеппелин» майора Отто Крауса, начальника 6-го отдела северной команды «Цеппелина» капитана СД Палбицина, в прошлом матерого уголовника, который занимался экипировкой диверсанта, обучал его стрельбе, готовил фальшивые документы, и оберштурмфюрера Пауля Делли, он же Ланге, руководителя гатчинской группы безопасности СД, прибыли в советской военной форме мужчина и женщина. Экипаж самолета состоял из шести человек: командира Гельмута Эмиля Фируса, бортмеханика Вилли Брауна, штурмана, фельдфебеля авиации Герхарда Тидта, радиста Герхарда Хоберехта и двух стрелков – Эугена Хеттериха и Герхарда Шнайдера.

Спустя час полета небо покрылось плотным слоем тяжелых, мрачных облаков.

Удерживая курс строго на восток, летел тяжелый десантный четырехмоторный самолет «Арадо-332», обладающий высокой скоростью и большим потолком полета – новейшая модель германского самолетостроения, созданная по специальному заказу Главного управления имперской безопасности (РСХА). Вместо обычного шасси самолет был оборудован особыми каучуковыми гусеницами с двадцатью колесами неубирающегося подфюзеляжного шасси, позволявшими приземляться на неприспособленных площадках, даже на пахотном поле. Кроме того, на самолете установили новейшее навигационное оборудование, благодаря которому он стал всепогодным, мог летать как днем, так и ночью. Самолет обладал способностью покрывать значительные расстояния, имел весьма малую посадочную скорость. Глушители на моторах, деревянные лопасти винтов, пламегасители, матово-черная защитная окраска всех нижних и боковых поверхностей делали самолет малозаметным во время ночных полетов. Специальный трап, а также лебедки, передвигавшиеся по потолку кабины, обеспечивали быструю погрузку и разгрузку судна. К этому следует добавить, что самолет имел хорошее вооружение и запас кислорода для высотных полетов. Словом, настоящая гордость люфтваффе. Хвост самолета украшен нацистской символикой. За штурвалом один из самых опытных германских летчиков-«ночников» в чине подполковника люфтваффе Гельмут Эмиль Фирус, еще в 1941 году удостоенный Рыцарского креста с дубовыми листьями из рук самого рейхсмаршала Германа Геринга. Под стать командиру и бортмеханик Вилли Браун. Немудрено – задание государственной важности и крайне рискованное: сесть в глубоком советском тылу, под самой Москвой (в районе Ржева), оставить «груз» и до рассвета вернуться на свою базу.

В салоне, напоминавшем своими размерами железнодорожный товарный вагон, всего два человека, закрепленный расчалками мотоцикл с коляской «М-72» советского производства, окрашенный в защитные цвета, и несколько длинных металлических опломбированных ящиков с надписью: «Вскрыть после приземления». Один из пассажиров – мужчина лет тридцати пяти, сухощавый, круглолицый, роста выше среднего, одетый в общевойсковую форму майора Красной Армии. На груди его блестят знаки высших боевых отличий – орден Ленина, два – Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, а над ними на красной муаровой ленте сияет Звезда Героя Советского Союза. Согласно документам, он – Таврин Петр Иванович, заместитель начальника отдела контрразведки СМЕРШ 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Рядом с ним – его сослуживица, младший лейтенант административной службы, секретарь отдела СМЕРШ 2-й мотострелковой дивизии той же армии Лидия Яковлевна Шилова, среднего роста пухленькая, коротко постриженная блондинка.

Таврин глянул на часы и поправил шлем на голове.

– Сколько мы уже летим? – Чувствовалось, что Шилова явно нервничает.

– Третий час, – спокойно ответил Таврин.

– И сколько еще лететь?

– Не знаю. Должно быть, уже скоро. Командир обещал за двадцать минут до посадки предупредить нас. Да не волнуйся ты, Лида, – Таврин обнял женщину за плечи и слегка потормошил ее. – Все будет хорошо.

В это время в салон вышел командир экипажа.

– Приготовьтесь, майор, – обратился он к Таврину. – Через пять минут машина пойдет на снижение. Проверьте свое снаряжение.

– На какой высоте мы летим? – полюбопытствовала Шилова.

– Две тысячи пятьсот метров, фрау, – улыбнулся, глянув на Шилову, летчик.

Он подошел к мотоциклу, убедился в надежности его закрепления, козырнул пассажирам и направился в кабину. Таврин и Шилова стали проверять свою амуницию и парашюты.

– Все нормально, Лида?

– Да.

Моторы заработали на самых малых оборотах. Машина медленно, но уверенно пошла на снижение.

Неожиданно с земли дружно ударили крупнокалиберные зенитки с какого-то хорошо замаскированного объекта. Пули, словно горох о стену, забарабанили по корпусу самолета. Задымился один из моторов. Командир экипажа делал все, чтобы удержать машину в равновесии, но высоту она все-таки стала терять слишком быстро.

– Нужно садиться, командир! Обшивка пробита, – занервничал бортмеханик.

– Да, придется, – кивнул головой подполковник. – И чем скорее, тем лучше. Но, черт побери, откуда здесь русские зенитки? Где мы летим?

– Над станцией Кубинка, командир, – водя рукой по карте, ответил штурман.

– Понятно! Разворачиваюсь в сторону Смоленска.

Однако лететь им оставалось считаные минуты. Затем раздался скрежет металла, звон стекла, треск ломающихся деревьев и – тишина. Пилоты оцепенели – не взорвались бы топливные баки. Мгновения казались часами. Первым пришел в себя командир экипажа:

– Скорее выбирайтесь из машины!

Страх подгонял. Все восьмеро мигом выбрались наружу, отбежали метров на двадцать и плюхнулись в какую-то яму с никогда не замерзающей болотной жижей. Лежат, ждут взрыва. Но взрыва нет. Возможно, свою роль сыграл пошедший дождь.

Летчики недоуменно переглядывались друг с другом, затем устремляли взгляд на самолет. Все было тихо. Настолько тихо, что даже слышен противный стук дятла по стволу дерева. А где-то вдалеке кукушка отсчитывала то ли годы, то ли дни, а то ли часы…

– Вилли, проверь! – наконец скомандовал подполковник.

– Да, командир.

Браун короткими перебежками приблизился к самолету. Выждал еще несколько секунд, поднялся и подошел поближе. Внимательно осмотрел машину, кивнул головой и повернулся к лежавшим на земле офицерам.

– Все в порядке, господа! – закричал он и замахал руками. – Мы вне опасности. Машина серьезно повреждена, но пожара нет, баки нетронуты.

Все встали, начали отряхиваться. В этот момент где-то вдалеке раздалась автоматная очередь. Все снова присели.

– Русские! – после небольшой паузы произнес подполковник. – Срочно уносим отсюда ноги!

– Э нет, господин воздушный ас! – Таврин в последний момент успевает схватить летчика за рукав. – Сначала ты мне поможешь вытащить мотоцикл.

Летчики в некотором замешательстве несколько мгновений решают, как им быть. Затем командир кивает и бежит к самолету, бросая на ходу:

– Вперед! За мной!

Оба стрелка с бортмехаником и сам Таврин быстро выкатили из салона по специальному трапу мотоцикл и сбросили на землю металлические ящики. Затем Таврин подтолкнул к мотоциклу Шилову, при этом они понимающе переглянулись, в коляску летчики быстро загрузили ящики, и через пару минут Таврин на полной скорости, не разбирая дороги, умчался прочь. Летчики тут же помчались в противоположном направлении.

Они успели вовремя – спустя несколько минут на поляне появились красноармейцы. Впрочем, пешим летчикам повезло меньше, нежели беглецам на мотоцикле – русские вскоре их настигли и окружили.

2

Май 1942 года. Под Харьковом идет жестокий бой. Без умолку ухают пушки, слышны пулеметные и автоматные очереди, ружейные выстрелы, крики людей. В небе носятся самолеты. 14-я гвардейская стрелковая дивизия Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Михайловича Шепетова ведет бой с перешедшими в наступление немецкими частями. Звание Героя Шепетову присвоили 9 ноября 1941 года за организацию прорыва из окружения.

В штабном блиндаже собралось все руководство дивизии. Начальник штаба, небольшого роста, сухопарый полковник, докладывает, стоя у карты, разложенной на столе.

– По последним данным разведки, противник стремительной контратакой силами Шестой армии прорвал оборону наших соседей из Южного фронта севернее и южнее Харькова на Барвенковском выступе. Мы оказались в окружении и отрезаны от основных сил.

– Когда получены данные? – внимательно разглядывая карту, спросил Шепетов.

– Разведчики вернулись утром, после этого удалось еще до двенадцати ноль-ноль связаться со штабом армии, – ответил начштаба.

– До двенадцати!.. – хмыкнул Шепетов, глядя на часы. – А сейчас уже почти шестнадцать. События развиваются стремительней, чем мы имеем возможность за ними следить.

В этот момент над самым блиндажом раздался взрыв орудийного снаряда. На карту, с нанесенными на ней синими и красными стрелками, посыпалась земля. Стряхнув ее одним движением руки, Шепетов подошел к двери, открыл ее и посмотрел на сидевшего за столом сержанта-телефониста, постоянно что-то кричавшего в трубку и крутившего ручку коммутатора.

– Что у нас со связью, сержант?

– Пытаемся наладить, товарищ генерал. Двое связистов проверяют линию.

– Как только появится связь, тут же ко мне.

– Слушаюсь, товарищ генерал.

Шепетов вернулся в штабную комнату. Ему сейчас было нелегко. Ситуация – хуже не придумаешь. Еще два дня назад Красная Армия наступала силами Юго-Западного и Южного фронтов под командованием соответственно генералов Костенко и Малиновского, и стокилометровый Барвенковский выступ был ее преимуществом. Но немцам удалось переформировать войска группы армий «Юг», подвезти резервы и окружить советские войска. А это означало погибель. В принципе погибель прогнозируемую. Сталина предупреждали, что не время еще начинать наступательные операции против немцев. Слишком не равны пока были силы. Но Верховный главнокомандующий настоял на своем. А расплачивался за все русский солдат.

– Как же быстро все перевернулось с ног на голову. – Шепетов потер указательными пальцами обеих рук виски.

Он не спал несколько суток, и от этого у него ужасно болела голова.

– Еще не все потеряно, Иван Михайлович, – подбодрил комдива начштаба. – Все зависит от положения наших соседей.

– Вот в том-то и дело, Иван Семенович, что от нас с вами уже ничего не зависит, – махнул рукой Шепетов.

В этот момент в блиндаж вбежал ординарец Шепетова.

– Товарищ генерал, связной из штаба армии.

– Давай его сюда немедленно!

Ординарец повернулся в другую сторону и кому-то махнул рукой. Вскоре появился обросший двухдневной щетиной в оборванном в нескольких местах мундире капитан.

– Товарищ генерал, из штаба армии передают… – приложив руку к пилотке, начал было капитан, но генерал прервал его.

– Не тяни, капитан, не тяни! Какова обстановка?

– Мы полностью отрезаны от своих. Наша, а также 57-я, 9-я армии и оперативная группа генерала Бобкина окружены южнее Балаклеи. Сам Бобкин, а также генералы Подлас и Городнянский погибли…

В дверях появился сержант-телефонист с радостной улыбкой.

– Товарищ генерал! Есть связь со штабом фронта. На проводе маршал Тимошенко.

Шепетов схватил трубку.

– Товарищ маршал! Семен Константинович! Что нам делать? Какие будут указания?

– Какие могут быть указания, дорогой мой Иван Михайлович! Вляпались мы с тобой по самые яйца! Не зря Жуков отговаривал Верховного от этой харьковской затеи… Ну, ладно! Связь ненадежна, поэтому буду краток…

Неожиданно связь снова прервалась, но Шепетов не сразу заметил это и продолжал кричать в трубку, перекрикивая взрывы и пулеметно-автоматный треск.

– Алло! Алло! Семен Константинович! Я вас не слышу! Алло!.. Сержант!

– Сейчас, товарищ генерал!

Связист схватил телефонный аппарат и выбежал из блиндажа, но через мгновение вернулся.

– Есть связь, товарищ генерал!

– Алло! Семен Константинович! Вы меня слышите?

Сквозь помехи и шумы на другом конце провода снова раздался растерянный голос Тимошенко.

– Погиб Костенко, Ваня.

– Федор Яковлевич?

– Он самый… Ну вот что, Ваня, мой приказ таков: разбить дивизию на небольшие группки и порознь прорываться на восток, к своим. У тебя уже есть такой опыт. Может, кто-то и выживет. Прощай, мой дорогой.

Раздался еще один сильный взрыв. Связь прервалась окончательно. Шепетов все еще держал в руках телефонную трубку.

– Алло, алло! Товарищ маршал! Это приказ?

Шепетов бросил трубку на аппарат. Несколько раз прошелся взад-вперед, растерянно покачивая головой. Остановился, скрестив руки на груди, и посмотрел на сослуживцев. А те все это время напряженно следили за каждым движением своего командира.

– Вот что, товарищи! – отстраненно, глядя куда-то в сторону, заговорил Шепетов. – Мною только что получен приказ командующего фронтом маршала Советского Союза Тимошенко: разбить дивизию на мелкие группы и каждой поодиночке пытаться пробиться на восток, к своим. Армия полностью окружена и отрезана от всех соседей. Другого выхода у нас нет. Но главная наша задача – сохранить дивизию и воссоединиться за линией фронта. Одну группу возглавлю я, другие – полковники Немцов, Разумихин, Габриэлян. Торопитесь, товарищи, времени у нас в обрез. Действуйте.

Все поднялись, козырнули и вышли из штабного блиндажа. В данной ситуации действительно другого выхода спасти хоть часть людей не было. Правда, в тот момент никто не подумал, что выход из окружения далеко не всегда оканчивался счастливо – многие окруженцы попадали в фильтрационные лагеря, где орудовали особисты.

Генерал Шепетов пристегнул к кителю все свои боевые награды, включая и Звезду Героя, и вышел наружу. Посмотрел в бинокль, оценил ситуацию. Взял у ординарца автомат ППШ.

– Товарищи бойцы! На фронте сложилась серьезная ситуация. Нам необходимо сохранить дивизию в целости и сохранности. А посему следует отступить для того, чтобы перегруппироваться и начать новое наступление. Необходимо пробиться к своим. За мной, в атаку! За родину!

Под крики «ура!» солдаты и офицеры покинули окопы и пошли в атаку. Генерал Шепетов был с ними. Вот уже смешались советские и немецкие части, пошла рукопашная. Немцы, видя перед собой русского генерала, целились в него. Один раз ординарец прикрыл Шепетова собой, затем сам генерал застрелил стрелявших в него фашистов. Но вот и он упал, сраженный вражеской пулей.

– Господин капитан! Здесь русский генерал, – радостно закричал попавший в Шепетова немецкий унтер-офицер.

– Живой? – поинтересовался капитан.

Унтер-офицер приложил ухо к груди Шепетова.