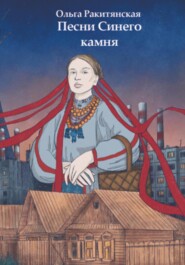

скачать книгу бесплатно

Старушка стояла на тропинке, прислушиваясь и озираясь, не решаясь снова сесть на велосипед. Хотя двое молодых людей, ничем особо не примечательных, сидели тут же, чуть ли не у ее ног. Старушка потянула носом воздух, словно испуганный лесной зверек, пытающийся угадать притаившегося хищника…

«Она нас не видит», – вдруг поняла Аня, и по спине прошел холодок: то ли страха, то ли любопытства.

– Здравствуйте, бабушка! – робко пискнула она из Мишиных объятий.

Старушка вздрогнула, будто ее ударили. Заозиралась.

– Ой, здравствуйте, здравствуйте… А я так напугалася, так напугалася, значит…

Она смотрела теперь прямо на Аню и Мишу – и как бы сквозь них, будто слепая.

«Не видит. Слышит, но не видит. Даже теперь».

Старушка робко, как-то бочком взгромоздилась обратно на велосипед, явно стараясь не делать лишних движений, и вдруг припустила вперед по тропинке, изо всех сил крутя педали. Похоже, она даже испуганно оглядывалась, а может быть, Ане это показалось. Она так и не успела проверить, что будет, если они с Мишей выйдут сейчас за границу лесного круга. Увидела бы их тогда старушка или нет?

Они переглянулись. Помолчали.

– Это что же, мы тут… невидимые, что ли? – наконец, сказал Миша хрипловатым восхищенным шепотом. И зеленые огоньки в его глазах заплясали еще озорнее.

Аня кивнула.

– Мне кажется, мы теперь стали… как Синий камень, – тоже отчего-то шепотом сказала она. – Помнишь, тот дедушка говорил – кому покажется, а кому и нет.

– Вот только мы выбирать не можем, кому показаться. Со старушкой, видишь, не вышло.

– Может, и камень не выбирает. Знаешь, мне кажется – он что-то вроде двери. Кому хозяйка захочет открыть – откроет. А не захочет…

– Хозяйка? Почему не хозяин?

– Может быть, и хозяин, – пожала Аня плечами. – Не все ли равно.

Они еще помолчали, глядя на сосны, костер и реку, чувствуя, как кто-то незримый смотрит на них через огонь пристально и ласково.

– Знаешь, солнышко, – вдруг сказал Миша, и Аня, гладя задумчиво его руку, вдруг ощутила снова под пальцами жесткую гладкую шерсть. – Не верь ты очень этому де… доктору, в общем. Они всегда так – напугают посильнее, чтобы ты им деньги за процедуры всякие понесла. Или просто, чтобы отвязаться. Знаешь, сколько таких ошибок… А у нас будет все, что мы захотим. Все, что ты захочешь. Сам не могу понять, откуда я это знаю – но знаю точно.

Руки его, странно сильные, горячие, мохнатые – да, мохнатые, хотя шерсти не было видно – оплели Анино тело, начали гладить по голове, по спине, проникли нетерпеливо под рубашку…

– Хочешь, проверим прямо сейчас? – голос его прозвучал веселым хрипловатым рыком, и озорные огоньки глаз плясали теперь прямо перед Аниным лицом. – Мы же невидимые…

Сухая теплая хвоя, шершавый ствол сосны, пахнущий медом и шишками. Жаркая медовая река, уносящая ввысь, вдаль, в глубину…

Крик гагары у Синего камня…

…Мать пчел, Лесная хозяйка смотрела из летней сосновой тени вслед узкой зеленой лодочке, готовившейся к отплытию. В лодке сидели девочка и мальчик. Мужчина и женщина. Утиная дочь и Медовое яблоко леса.

Вот девочка на прощанье подвела лодку прямо к Синему камню, коснулась рукой, заговорила – или запела?

Дева Похъёлы говорит,

Так охотнику говорит,

Золотыми струнами говорит:

«Священного лося поймай

В серебряной чаще…»

– Что это? – голос мальчика звучит удивленно.

– Сама не знаю. Это моя тетя в Питере… Она дяде это читала. На своем языке. Я попросила перевести, но мне двенадцать было, и только это осталось. Не вспомню, что дальше. Давай поедем в Питер к тете, а? Давай?

– Давай, – теперь мальчик задумчив, совсем по-мужски. – Знаешь, мне кажется, я напишу… Напишу теперь про этот берег. Про сосняк. Про реку и Синий камень. Сам пока не знаю, что – может, пьесу, а может, песню… Но оно уже внутри. Зреет во мне, как яйцо в птице.

– Как ребенок в утробе… Я понимаю.

Они отталкиваются веслами, кричат напоследок: «Спасибо этому месту!» – и уплывают прочь от Синего камня, скрываются за поворотом, в серебряных струях и золотых камышах. Смотрит им вслед Мать пчел, Лесная хозяйка, кивает довольно. Хорошо она сделала, что позволила тем мужикам резвиться в сосняке выше по течению. Хотя они и невежи. Можно было, конечно, послать туда Ёлса – пусть бы попугал их, показался бы из кустов лосем, а может быть, вепрем. То-то весело было бы поглядеть на сверкающие пятки!

Ну да пусть их – на этот раз. Зато праздник Середины лета, день рождения мохнатого Отсо свершился, наконец, как надо. В первый раз за много, много оборотов золотого круга… И эти двое, внучка Ольхового Зайца и рунопевец новых людей, унесли теперь в себе золотое семя, серебряное яйцо вековечного возрождения. Унесли вниз по реке – как и должно. Все возвращается, все должно возвращаться…

Кто знает – может быть, недолго осталось ждать, когда снова зазвучат струны на темной спине Камня песен? И люди, и лес вновь заговорят, понимая друг друга? Сосны кивали согласно. И серая уточка вскрикнула торжествующе из тростников.

Дед и лесная смерть

Бабу Таню так и не нашли. Почти неделю ее искали всей деревней, облазали все грибные поляны, все мшары, не углубляясь, впрочем, слишком далеко, а то неровен час – сам за бабкой в болото уйдешь. Даже участковый из Гореславля приезжал, тоже по чаще шарился, ругался – мол, каждый год одно и то же, вот и в Сойбе недавно… Деревенские смотрели устало-сонными глазами, плечами пожимали. Участковый еще молодой. И городской, аж из Владимира, говорят. А они привыкли. Не нашли бабку Таню. Даже следов не нашли, даже корзинки, с которой она в тот день уходила в осенний лес. Будто растворилась она во мхах, в октябрьских темных болотах, в еловых буреломах и золотых березовых листьях на черной воде. Никто не удивился. Не в первый раз такое. В прошлом году вот так же пропал мужик из Остеево. Шел в ноябре, уже по сумеркам, по первым заморозкам, в Бакшеиху с двумя приятелями. Выпимши, конечно. На полпути вдруг говорит – я, мол, другой дорогой пойду. Будто позвал его кто-то. Не нашли потом. И тоже никто не удивился.

Деревня поговорила вяло и вернулась к своим заботам. Скоро совсем забудут про бабку Таню. Только кошку ее хотела забрать соседка, да не успела, пропала и кошка. Вышла, должно быть, оголодав, на двор, кротов половить, а лисица и унесла. Обычное дело.

Дед Михалыч сидел у окна, под зеленым абажуром – еще Дарья-покойница покупала – чистил старую двустволку и вспоминал бабку Таню. Он знал ее с детства, Таньку. Неплохая была девчонка. Пела хорошо, звонко так. Они с ней и в школе за одной партой, даже вроде бы нравилась Танька ему… Ёлс знает, как давно это было. А потом – как у всех: муж – Колька-пьяница, дети, ругань, огород, серые бабьи дни. Рано она состарилась, Танька. Колька-тодолго не зажился. Нет, в лесу не пропал – куда такому в лес. Он и дороги туда небось не знал, за клюквой и то не ходил. Повесился в сарае, чуть за сорок ему было. Тогда тоже не удивился никто – алкаш и есть алкаш. Танька не радовалась, конечно. Но и не плакала. Как бы вроде ей все равно. Глаза потухшие были – так они у нее давно уж потухли. И не пела она… да, почитай, с того самого года, как за Кольку вышла. Полвека уже. Все и забыть про ее песни успели. Только Михалыч помнил. Да что ей с той памяти…

Вот и теперь – забудут ее, скоро забудут. Вспомнят разве, когда дети из города заявятся наследство на дом оформлять. Они вроде как и не знают пока, на югах отдыхают где-то. Нечасто они сюда наезжали. И никогда надолго не задерживались. Михалыч их не осуждал. Ему самому-то с Танькой, даже по старой памяти, тоскливо и тяжко было. Только и разговору, как огурцы не вызрели, а клубнику опять всю ежи поели. Ежи! Это ж надо такое придумать. Сколько раз говорил ей Михалыч, что клубнику слизни едят. А ежи – так те как раз слизней. Да она и не слушала, неинтересно ей было. Один раз на ежа с вилами набросилась, Михалыч еле отбил. Оказалась ежиха брюхатая. Она этой дуре столько защитников для огорода бы нарожала… А так Михалыч животину в лес отнес, от греха подальше. И слизни у Таньки опять всю клубнику сожрали.

А ведь в детстве не то было. В детстве она слушать любила, как он про лес рассказывал…Забыла все. И ее забудут. Предлагал ведь он ей, Таньке-то, от Кольки уйти. Это еще до Дарьи. И детишек бы ее принял – подумаешь, детишки, интересно даже. Они вот с Дарьей так и не нажили потом… Пацана бы охотником сделал, девке бы все клюквенные да грибные места в лесу показал – больше его ведь никто не собирает, даже теперь. Может, потом и приезжали бы чаще. Да Танька тогда уперлась – мол, как же так, огород, дети, дом, а что люди скажут…

Дура она, Танька. Люди… Может, и не приедут дети-то. Зачем им, городским, дом в деревне, да еще в такой глухомани. Отсюда и так поразъезжались все, одни старики да старухи остались. И добираться только пешком, или на УАЗе каком-нибудь, который не жалко по корням да кочкам трепать. Не на городских машинках. Забудут Таньку, и дом ее обветшает, крыша провалится, огород зарастет крапивой. Будет дом смотреть пустыми глазницами в темнеющий лес. Еще один пустой дом в деревне.

Михалыч кашлянул, переломил двустволку, поглядел еще раз в стволы на просвет. Встал, потянулся всем телом, с хрустом. Повесил двустволку на гвоздь и вышел на крыльцо, в сырые октябрьские сумерки. Совсем темно уже было – да и то, конец октября. Раньше случалось, в эти дни первый снег выпадал. Таял потом, конечно. А все одно на сердце радостно становилось: скоро зима, лыжам путь, охота веселая на болотах…Теперь не то. Теперь осени что ни год, то теплее, даже зима иной раз бесснежная выдается. Какой уж там снег в октябре.

И все равно – любил Михалыч пору Темных ночей. Пахнет палым листом и поздним грибом. Ни комаров тебе, ни слепней – лосиные мухи и те почти все попрятались. Воздух хоть и сырой, да свежий. Лоси в чаще трубят на закате, серые гуси в небе кличут, Птичьей дорогой летят. Иней сахарный на траве. А ты сидишь у костра, или у печки, если с охоты вернулся. Слушаешь это все, дышишь, смотришь – и тепло тебе, и уютно, и так спокойно, словно у матери на руках. И почему они этого не понимают, люди?

Опершись обеими руками о скрипнувшие перила крыльца, Михалыч окинул взглядом деревню – вернее, то, что от нее осталось. Деревня цепенела перед ночью. Лес темной высокой стеной стоял уже у самых ее пределов, дикие звери, почти не стесняясь людей, выходили в сумерках к заборам, пересекали единственную тропинку, ведущую к станции, призрачными тенями проплывали в кустах у околицы – и деревня даже в ясный июньский день не чувствовала себя здесь хозяйкой. Что уж говорить о Темных ночах, когда лес нависал над ней молчаливо, словно готовый прямо сейчас вторгнуться во дворы, оплести корнями дома, мохом укрыть последнюю память о людях.

Деревня привыкла бояться леса. Зарастали понемногу тропки – те, по которым раньше ходили люди за ягодами и грибами. Иной раз идешь по такой, а она вдруг оборвется в буреломе. Раньше расчищали их, пилой и топором махали, а теперь – что ни год, все меньше удаляются люди от околицы. Михалычу-то что, охотнику и бурелом нипочем. Один он теперь остался на всю округу охотник… Да и как уходить далеко, как не бояться, если каждый в деревне чувствовал смутно и глухо: лес не просто так смотрит и ждет. Позовет однажды из чащи – и не сможешь противиться, уйдешь навсегда. Куда? Если б знать, да ушедшие не расскажут. Каждый год такое случалось. Не в их, так в соседней деревне. Как вот с Танькой теперь…

Михалыч вздохнул, снова кашлянул, посмотрел на небо. Заморозки начались, и ночь стояла ясная. Луна еще не поднялась из-за лесной мохнатой спины, только высоко над головой мерцала одинокая звезда. «Дедов гвоздь» – так звал ее покойный отец. «Смотри, сынок, на Дедов гвоздь – вокруг того гвоздя весь год хороводом ходит, по кругу, по кругу… Большая Ведмедица скачет, охотничье счастье несет на плечах. Как досюда доскачет – тут и год повернется». «Бать, почему ведмедица? Учительница говорит – так неправильно, надо ‘медведь’. А Новый год – в январе. Когда ёлка…»

«Ты учительницу-то слушай, слушай, сынок. Когда она про город чего говорит или там про задачки. Но уж насчет леса – тут моя вотчина. Деды наши все охотниками были, все от леса кормились, лесом жили. И ты охоту не забывай. А ведмедица – так потому, что ведает. Знает. Когда ложиться, когда вставать, где меду лесного найти, когда год к повороту приходит. Вот и мы, охотники – знаем, ведаем…». Теперь и он, Михалыч, знал. И потому один из всей деревни не боялся.

Вот и сейчас, когда все притаились по избам, глядя в печной огонь или в экран телевизора, где кривлялись зачем-то непонятные люди из города – лишь бы не посмотреть ненароком осенней ночи в глаза – его, Михалыча, сырой темнеющий лес звал и манил. Будь у него ночные глаза, как у волка или у рыси, сбежал бы сейчас прямо в чащу: побродить меж деревьев, послушать совиные крики и осенний ток глухаря. Зимой, когда лунный свет отражался от белых снегов, так и делал, бывало. Сейчас не время, конечно. Хотя за околицу почему б и не выйти? Там у него нарочно для таких дел поставлена была лесная скамья: два длинных бревна на двух коротеньких бревнышках. Совсем как в лесу у костра.

…Михалыч сидел на знакомых бревнах, чуть влажных сейчас от осеннего воздуха. Сложил на коленях руки и глядел на небо. Вот и Большая Медведица скачет вокруг Дедова гвоздя… По-отцовому выходило – год к повороту пришел. Кто-то вышел неслышно из чащи, как дуновение ветерка, присел бесшумно рядом на бревна.

– Здорово, старик.

Михалычу и головы поворачивать было не надо, чтобы понять, кто это.

– И тебе, старик, не хворать. Хотя ваши и так не хворают… Давно не виделись. Как дела, как хозяйство?

С этого всегда начинались их разговоры – что в лесу, что тут, у околицы. Сидевший рядом коренастый мужик, кого-то всегда до боли Михалычу напоминавший, в косматом треухе и красной спортивной куртке (Михалыч аж крякнул (вот прохвост, небось у городских туристов подсмотрел, что прошлой зимой тут на лыжах бегали!) – осклабился весело:

– Хозяйство как всегда – лучше не надо! Лоси по чаще трубят, волки на болоте в стаю сбиваются, песни поют. Глухари токуют, к весне готовятся. Рыси вот появились… Гляди, скоро последних кур у вас в деревне перетаскают. Хорошо в хозяйстве дела пошли, когда людишки в лес с пукалками своими бегать перестали!

– Людишки… – проворчал добродушно Михалыч. – Со мной небось дружбу не прочь водить, особенно если стопочку наливают.

– Ты – другое дело, – махнул мужик рукой. – Ты – не пукалка, ты охотник. Наш человек, болотный. С тобой и зверьем поделиться – в радость. Помнишь, как мы с тобой давеча лося того гоняли? Шапку-то потерял еще…

– Давеча… Ёлс ты и есть Ёлс. Это ж полвека тому. Я тогда к Дарье сватался. Не хотела все мне ответ давать, не хоте-е-ла… А я ей такие рога на праздник преподнес! Как лопаты, помнишь, большие. До сих пор в избе висят. Она и ахнула. С того дня у нас дело пошло. Только уж и пришлось тогда за тем лосем на лыжах побегать… И ведь чуть самого не пришиб копытом.

– А чего ты хотел, – усмехнулся довольно Ёлс. – Думаешь, Ёлсова лося поймать дело простое? Было б простое, так каждый дурак бы смог – и какая тогда в том лосе цена? Нет, ты побегай, ты покажи, каков ты из себя охотник – тогда и счастье придет.

Михалыч кашлянул, поерзал на бревнах, устраиваясь поудобнее.

– Это точно… Счастье, оно само не приходит. И дуракам не дается.

Помолчали немного, поглядели в ночное небо. А потом Михалыч сказал:

– Таньку-то не нашли.

Ёлс хмыкнул негромко. Лес молчал за их спинами, дышал прелью.

– Твоя работа?

Снова негромкое хмыканье – и тишина.

– И что тебе Танька сделала? Дурой, конечно, всю жизнь была. Но если и пакостила чего, так только у себя на дворе. Или ты на нее за ту ежиху обиделся? Так ведь спас я ее, вроде как не причина, чтоб человека губить…

Тут уж Ёлс крякнул с досады, почти как сам Михалыч давеча.

– Вот от кого не ждал – так это от тебя. Всю жизнь приятели, и с отцом твоим, и с дедом… Ладно деревня про меня страшилки всякие сочиняет – да ты-то свой брат!

– Сам же признался, что твоя работа.

– Ну, моя. Позвал я ее из болота. И других звал. Так не губил же!

– Может, скажешь – Танька жива?

Ёлс вздохнул.

– Да не жива, конечно. По болотам туманом бродит, даже птицей обернуться не смогла. А все-таки лучше, чем если б как тот, мужик-то ее…

Михалыч молчал. Он никогда не рассказывал Ёлсу про Кольку, но лес уже так близко успел подступить к деревне, что мужику лесному нетрудно, должно быть, теперь узнавать, что творится внутри околицы.

– Я ведь не каждого зову. Только тех, в ком дух погас – одно дыхание осталось. О лесной душе уж молчу, этого добра теперь ни у кого почти не сыщешь. У тебя вот есть, поэтому и дружу с тобой. А эти все… – Ёлс досадливо махнул рукой.

– Забыли вы всё, забыли. А были ведь времена… Да что теперь вспоминать, вы и песен-то старых теперь не знаете. Даже ты. Про Лосиху Небесную, про Дедов гвоздь, про Лесную Матушку-заступницу… Обозвали нас злыднями, сплетней насочиняли, дружбу старую разорвали, а потом и вовсе запамятовали, что мы рядом с вами живем. Как тут в ответ не озлиться. Как вы – так и мы!

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: