скачать книгу бесплатно

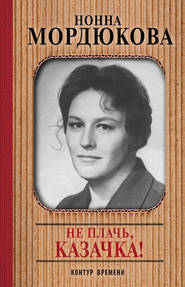

Не плачь, казачка!

Нонна Мордюкова

Контур времени

При упоминании имени Нонны Мордюковой перед глазами сразу встают образы ее героинь из кинофильмов «Молодая гвардия», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Русское поле», «Возврата нет», «Они сражались за Родину», «Мама»… Эти героини – женщины яркие, колоритные, с характерной запоминающейся речью – снискали Нонне Мордюковой славу и всенародную любовь. Актрисе с одинаковым успехом удавались роли в экранизациях классики и современных кинокартинах, героических эпопеях и семейных мелодрамах, в комедиях и трагедиях. Такова и ее книга – веселая, светлая и грустная одновременно. В ней рассказывается о детстве и юности, о творческой и личной жизни, о любимых фильмах и о простых русских людях, у которых актриса черпала духовные и душевные силы. Читатель встретится здесь и со знаменитостями кинематографа: С. Герасимовым, В. Тихоновым, С. Бондарчуком, В. Шукшиным, Г. Чухраем, Н. Михалковым… И конечно, удивится легкому повествованию и сочному языку Н. Мордюковой, которая слыла замечательной рассказчицей.

Нонна Мордюкова

Не плачь, казачка!

© Н. В. Мордюкова (наследники), 2018

© Л. В. Мордюкова, предисловие, 2018

© Н. В. Катаева, послесловие, 2018

© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Кинозвезда, но в душе казачка

Я глубоко убеждена – мою сестру Нонну Мордюкову не во ВГИКе научили актерскому мастерству, она с ним родилась. Вспоминаю одну жуткую историю из нашего военного детства. Нонна тоже приводит ее в своей книге, но очень кратко, я же расскажу, как запомнилось мне. Нас в семье было шестеро: два брата и четыре сестры. Мама наша была очень активной: коммунистка, до войны поднимала колхозы, потом в городе Ейске работала секретарем горкома партии.

Когда немцы подошли к Ейску, мама зашила партбилет в юбку, погрузила нас на телегу, и мы поехали куда глаза глядят – прятаться. Но немцы дорогу уже перекрыли и сам город заняли. Была зима, по пути нам встретилась заброшенная маленькая сторожка: открываешь дверь, за ней – комнатка, и больше ничего. Вокруг стояли амбары с семечками и кукурузой и скирды соломы. Деваться нам было некуда, и мы поселились там. Вскоре и туда пришли немцы. Оставили полицаев, а сами двинулись дальше – завоевывать.

Боялись мы страшно, ведь расстреливали как раз коммунистов, а еще партизан и евреев. Рядом была речка с крутым склоном на другом берегу, и мы не раз видели, как немцы ставили на обрыв целые семьи, расстреливали и тела падали вниз. Были в округе и партизаны, они иногда приходили к нам из леса погреться. Мама как член партии считала своим долгом им помогать. И вот однажды пришли из леса трое. Мама затопила печку соломой, накормила их, напоила. И тут к нашему дому подъезжают полицаи. Один партизан зарылся в семечки, второй спрятался в стог сена, а третий говорит: «Я никуда не пойду, мне снилась церковь, меня все равно убьют». Мама умоляла его: «У меня дети, не губи нас, иди где-нибудь спрячься». – «Нет», – говорит, и все. Отвернулся и лежит. И тут Нонна – ей только 16 лет было, но вот что значит актриса от Бога! – быстренько надевает пальтишко, выходит на улицу и как будто не замечая, что полицаи вокруг, начинает перекидывать сено вилами, еще и песенку напевает.

В это время полицаи верхом на конях окружают ее. Спрашивают: «Дочка, кто в доме?» А она с наивным и беспечным видом разворачивается к ним и говорит: «Мама и дети, заходите, дядя». При этом достает из кармана семечки и лузгает. А мама нас маленьких в окошечко выставила, как будто мы любопытствуем, что там происходит. При этом только и думаем, что за нами партизан лежит. Тем временем полицаи спрашивают у Нонны: «Чьи это следы на снегу? Кто к вам в дом приходил?» Она абсолютно спокойно отвечает: «А это мы с братом хворост собирали, печку топить». И так это она все убедительно сыграла, что ей поверили и в дом не зашли. Каково ей было в этот момент – даже представить невозможно…

Когда немцев из Ейска вышибли, наша семья вернулась в город. Там все было практически полностью разрушено. Нам отдали чудом сохранившийся купеческий дом на улице Энгельса. С ним связана такая история: когда мы выехали из этого дома, там поселился директор ресторана и начал делать ремонт. При этом в стене нашелся сундучок с кладом. Бывший владелец дома – купец – был репрессирован и погиб в ссылке, а богатства свои успел замуровать. Когда власти узнали про клад, бросились искать, не спрятано ли еще что-нибудь в доме.

В итоге нашли два клада, но дом по кирпичику разобрали, разрушили до основания. Получается, мы сидели на бриллиантах и золоте, а питались при этом одной кукурузной кашей. Первые послевоенные годы были очень голодными. Мы едва сводили концы с концами, так еще и посылали Нонне во ВГИК посылки с кукурузной крупой. Все студенты очень ждали этих посылок, так как тоже голодали. Дошло до того, что Нонна с соседками по общежитию старались больше лежать, чтоб сэкономить энергию, и съели весь клей на основе крахмала, который им выдали для заклейки на зиму окон.

После войны Нонна сразу поехала поступать во ВГИК. Это ей Сергей Бондарчук посоветовал, он когда-то с Нонной учился в одной школе и вот приехал из института на каникулы, встретил Нонну и говорит: «Поезжай в Москву поступать, только маме не говори». Она и не сказала, мама думала, она в Ростов едет, в педагогический институт. А они с Сергеем после Ростова втихаря сели в товарный вагон и четыре дня тряслись до Москвы. Нонна приехала поступать в одном платьишке – «татьянке» (такое с коротенькими рукавчиками, пышными, на резиночке), а август в Москве в тот год выдался очень холодным. Первую ночь в столице Нонна ночевала на вокзале.

Во ВГИКе выяснилось, что первые отборочные туры уже закончились, шел третий. О своем поступлении Нонна подробно рассказала сама, так что повторяться не буду, скажу только: ее взяли, потому что талант врожденный.

Со временем, благодаря Нонне, вся наша большая семья перебралась в Москву. Сначала мы с мамой просто приезжали к ним со Славой Тихоновым – они жили тогда на Пироговке в одной комнатке в коммуналке. И Слава, кстати, никогда не был против, чтобы мы у них останавливались. Он и сам приезжал с Нонной к нам в Ейск на каникулы. Мои одноклассники на меня прямо молились, что я каждый день вижу самого Тихонова. Все влюбились в него после фильма «Максимка», и наши девчонки висели на заборе, подглядывали за Славой.

Потом мама всех нас вывозила в колхоз работать. Тихонов абрикосы собирал, помидорчики, все это в ящички укладывал. Каждая бригада жила в отдельной комнате. Мы – всей семьей: Нонна со Славой, мама, я, младшие брат и сестры. Помню, нарвем душистых цветов – горошка, ромашки, разложим на полу рядочками и сверху стелем белую простыню. И на этой постели все спим. Мама все хотела Славу куда-нибудь переселить, чтобы ему было попросторнее. Говорила: «Слав, что ты будешь в этой куче-мале…» Но он не соглашался: «Я хочу с Нонной дышать одним воздухом». Тихонов такой был счастливый в эти дни! И очень румяный от свежего воздуха, от фруктов, от кубанского изобилия. В эти годы мы стали его настоящей семьей. Он же рос в Павловском Посаде единственным ребенком в семье за высоким забором. Мама его – Валентина Вячеславовна – была очень строгой, она никуда Славу не пускала. Ему хотелось играть с мальчишками, а она говорила: «Нельзя!» И вдруг у Тихонова появилась семья, мы на него вешаемся.

Он с нами, детьми, и в казаки-разбойники мог поиграть, побегать – любил игры: и детские, и взрослые. Нонна всю жизнь дружила с Лорой Кронберг и ее гражданским мужем шахматистом Михаилом Талем. И Миша Таль, будущий чемпион мира по шахматам, охотно играл со Славой, находя его достойным партнером. А с самой Лорой он играл в покер с джокером…

Следует рассказать, как мы перебирались в Москву. Сначала уехала мама. Сказала мне: «Доченька, я под Москвой устроюсь агрономом и через годик за вами приеду». Видимо, она уже знала, что смертельно больна, ведь мама скончалась в 55 лет. Нонна, чтобы ей помочь, взяла к себе жить среднюю сестру Наташу. А младшие остались со мной, хотя мне тогда было всего 12 лет. Я их утром будила, отводила в детский сад и школу, на рынок бегала, хлеб пекла, готовила обед, на мельницу ходила, где зерно мололи, обстирывала себя и их, убиралась. И учиться успевала хорошо. Так и прожили год. Вдруг мама пишет: «Доченька, я еще не устроилась, мне негде жить, еще годик потерпи». И вот наконец она за нами приехала. Я прихожу в школу и говорю: «Отдайте мне документы, мы в Москву уезжаем. Мама за нами едет». – «Откуда едет? А где же она была?» – «В Москве». – «А сколько же вы прожили одни?» – «Два года», – говорю. Тут голос у учительницы пропал, она куда-то убежала, потом привела всех учителей, а у них слезы на глазах. А я думаю, чего они ревут, все же нормально…

Какое-то время мы прожили на съемной квартире под Павловским Посадом. Затем нам дали барак под Люберцами, и там умерла мама. И лишь потом уже нашему старшему брату Гене, он работал в КГБ, дали большую квартиру в Люберцах, мы с братом и сестрой поселились в ней. Там я окончила школу и поступила в институт в Москве. Тут Нонна мне и говорит: «Переводись на вечерний, будешь со мной в киноэкспедиции ездить». И я стала дублировать актеров на съемках, сниматься в массовках.

Летом 1964 года работа для меня нашлась сразу в трех фильмах, которые снимались в Суздале: «Метель», «Женитьба Бальзаминова» и «Царская невеста». В последнем я дублировала актрису, исполнявшую роль Домны Сабуровой. А в «Метели» не только дублировала Валю Титову в роли Марьи Гавриловны, но еще и гусара сыграла. Я же занималась верховой ездой, на лошади ездить умела. Вот мне приклеили усы, волосы убрали под кивер – и я поскакала в задних рядах среди гусар, пока конь меня не скинул…

На съемках «Женитьбы Бальзаминова» режиссер Константин Воинов меня спрашивает: «Ты проститутку сыграешь?» Я покраснела, говорю: «Нет». И он пригласил на эту роль Наталью Крачковскую. Зато я сыграла барышню в эпизоде в саду Белотеловой (роль Нонны), а еще нищенку и монахиню. Однажды я сорвала дубль. Снимали, как Бальзаминов лезет в сад через забор в костюме трубочиста. Барышням из групповки выдали разноцветные платья на кринолинах, платки, заплели косы. Я там среди прочих сижу и вышиваю на пяльцах, меня хорошо видно в кадре.

И вот по сценарию мы все должны были испугаться Бальзаминова и с визгом броситься в пруд. Подбегаем мы в этих кринолинах к берегу, и тут я вижу, что в воде полно пиявок. Говорю: «Не полезу». Но из-за того, что до этого я уже попала в кадр, без меня эту сцену нельзя было снимать. Так что мне соорудили деревянный помост, поставили там табуреточку, на лодке меня подвезли, и я на эту табуреточку встала. И когда все прыгнули в воду, я вместе со всеми орала. Смотрелось так, будто я раньше всех прыгнула.

В этом эпизоде была сцена, которую вообще снимали 28 дублей подряд: поцелуй Вицина с Нонной. То Воинову что-то не нравилось, то у операторов шел брак. В итоге почти смену на это потратили, Вицин весь был исцарапан, так как из забора, у которого снималась эта сцена, гвоздь торчал, а лицо его в итоге стало красным от крепких Нонниных поцелуев. Вицину было уже 47 лет, помню, как он все время ходил по городу с тросточкой – репетировал. Еще он тогда йогой занимался и в перерыве всегда где-нибудь уединялся, чтобы сделать упражнения. И Воинов в рупор на весь город кричал: «Гошка, йог проклятый, ты где там опять?»

Все знали, что у Воинова роман с Лидией Николаевной Смирновой, игравшей сваху. Но хозяйкой на площадке она себя не чувствовала, напротив, режиссер часто был к ней беспощаден. Например, сцену, где она ест пироги, у оператора все никак не получалось снять, плохо работала камера, пришлось сделать 13 дублей. А я в этот момент работала реквизитором и бегала в пекарню докупать эти пироги. В итоге 13 кусков пирога Лидия Николаевна съела, ей потом очень плохо было. А Воинов еще и кричал на нее при этом. Как режиссеры порой издеваются над теми, кого они любят…

На съемки фильма «Женитьба Бальзаминова» Нонна приехала с Борей Андроникашвили, своим гражданским мужем, который был ее на девять лет моложе. Он очень любил Нонну, называл по-грузински «Богиня». А она его за глаза называла «Князь»: он действительно был княжеских кровей, его мать происходила из рода грузинских князей Андроникашвили, и Борис взял ее фамилию, а не отца – репрессированного писателя Бориса Пильняка.

Долгое время дома у нас была идиллия, Боря с Нонной прожили шесть лет. Он очень любил Володю, приучил его читать. Я сама перечитала очень многое из Бориной библиотеки, и Нонна тоже, так мы самообразовывались. У нас в доме было очень интересно жить, и все было бы хорошо, если бы только Борис еще и деньги зарабатывал… Он всё сценарий писал, да так и не дописал. И при этом он Нонну страшно ревновал. Однажды на каком-то банкете после успешной сдачи фильма в Госкино кто-то из мужчин по-дружески похлопал Нонну по щеке. Две недели Андроникашвили потом ее мучил. Уж очень темпераментный был: прибегал домой белого цвета, садился, потом снова бежал на улицу, метался как зверь, опять возвращался, все думал, может, ее кто-то подвезет и он их застанет вместе. У них в комнате сервант стоял зеркальный, и я, когда пробегала по коридору, в его отражении через открытую дверь видела все Борины мучения. Но если ты женщину любишь, так сделай для нее хоть что-то. Ни-че-го! И вот однажды приходит Нонна в Дом кино и встречает свою подругу – Люду Хитяеву в шикарной шубе. А у той был гражданский муж – гонщик, который хорошо зарабатывал. Нонна на Люду посмотрела и в первый раз задумалась о том, что содержит мужчину, который обожает банкеты, вечеринки с друзьями, а ни копейки в дом не приносит.

Сама-то Нонна постоянно ездила на гастроли от Бюро пропаганды, зарабатывала деньги, таскала с собой коробки пленки с фрагментами из фильмов, «колеса», как она их называла. Кормила и поила всю семью. И вот стоило ей уехать, как Боря вставал с дивана, собирал пивные бутылки, которые до этого копил, и бежал сдавать, а потом куда-то исчезал на пару дней. Я думала поначалу: не буду вмешиваться, а потом не выдержала и Нонне об этом рассказала. И она опять задумалась. И потихонечку стала его отдалять от себя, а потом резко сказала: «Всё, уходи!»

К сожалению, своего женского счастья Нонна так и не нашла. Слава Тихонов, хоть по характеру был и слабоват для нее, во всяком случае был хорошим семьянином, все нес в дом. Но Нонна тогда была молодая и не оценила, лишь потом пожалела о Славе, когда попробовала строить жизнь с другими. Хотя сестра и считала, что Тихонов ее по-настоящему никогда не любил. Не знаю, мне так не кажется.

Расскажу про один ее несостоявшийся роман, о котором никто не знает. Были мы с ней в киноэкспедиции картины «Возврата нет», а там играл Владислав Дворжецкий. Жили в провинциальном летнем пансионате, который находился на берегу реки Северский Донец. Помню проявления огромной народной любви к Нонне на тех съемках. Вот подъезжает к нашему домику трактор с прицепом. Я, как всегда, во дворе что-то готовлю (печь стояла прямо на улице).

Меня спрашивают: «Здесь Мордюкова живет?» – «Да, в этом доме». – «Ну, тогда здесь разгружаем». И начинают из прицепа выгружать арбузы, целую гору! Нонна с Владиславом возвращаются со съемок, а тут их уже арбузы ждут. В другой раз мужики тащат лодку из реки и кричат: «А Мордюкова тут близко живет?» Я говорю: «Да, вот здесь». Они мешок раков вываливают передо мной. Я – в ужасе! Хорошо, как раз у Дворжецкого был перерыв, и мы с ним давай этих раков собирать, они же расползаются. Он их, помню, так ловко хватал и кидал сразу в кастрюлю.

Между Нонной и Владиславом возникла некая симпатия, взаимное притяжение. В этом же фильме снималась Татьяна Самойлова, которая была тайно влюблена в Дворжецкого. И вот однажды Нонна с Владиславом сидели в домике, она что-то рассказывала, а он все больше молчал. Но если уж что-нибудь скажет, то очень остроумно. И вдруг Татьяна Самойлова открывает окно снаружи и, как кошка, впрыгивает в комнату. Усаживается между Нонной и Владиславом. А перед диваном стоял столик, на нем какие-то закусочки, остатки обеда (я постоянно им кубанский борщ в этой экспедиции готовила в огромной кастрюле, вся группа мои борщи ела). И вот Самойлова упирается двумя ногами в край стола и опрокидывает его, все летит на пол. Так она ревновала…

А у Нонны с Владиславом дальше симпатии дело не пошло. Поехали они однажды в соседний поселок на машине. И Дворжецкий увидел там в магазине женское платье, купил. Нонна прямо спросила: «У тебя есть дама сердца?» Он ответил уклончиво: «Ну, там…» Но сестре было достаточно, она в этом отношении очень щепетильная была, никогда не вклинивалась в чужие отношения…

Ухаживал за Нонной и молодой артист Юрий Каморный. Он ее очень настойчиво добивался. Даже комнатку снял неподалеку от нас, чтобы за Нонной следить и подкарауливать ее. Разница между ними была 19 лет, и Нонна из-за этого очень комплексовала. Помню, пошли мы все вместе в Дом кино, Нонна с Каморным рядом. И вдруг подходит к ним одна актриса и говорит: «Нонн, привет. Ой, Вовочка, как же ты вырос, какой стал хорошенький». То есть приняла Юрия за сына Мордюковой и Тихонова. Нонна своего спутника ткнула в бок: «Понял? Ты понял, что так будет всегда?!» Напрасно Юрий ее утешал: «Нонн, ну ладно тебе, поговорят-поговорят и перестанут». И вот однажды я занималась в комнате с Володей, уроки у него проверяла. А в другой комнате Нонна с Юрием выясняли отношения. Вдруг слышу: бах! И Нонна закричала. Я подумала, может быть, ваза упала. Прибегаю, а у Каморного из руки кровь хлещет. Оказывается, он принес пистолет и сказал Нонне: «Выйдешь за меня? Если ты мне откажешь, я в себя выстрелю». Она ответила: «Нет». Не поверила. Слава богу, пуля прошла навылет, еще и дверь задела. Стали мы перекисью останавливать кровь. «Скорую» вызывать нельзя – выплывет, что в доме у Мордюковой «огнестрел». Жуткий вышел бы скандал. И неприятности брату, служившему в Германии по линии КГБ. Пришлось самим справляться. Юрий сильно побледнел, крови потерял много, губа нижняя дрожит – судорога. И вдруг он говорит: «Нонна, если ты мне откажешь, я и вторую руку прострелю». Она кричит: «Все, уходи, видеть тебя не могу!» Но не выгнала в тот день, оставила у себя – куда же ему идти в таком состоянии. Рука его зажила потом, все обошлось.

Через какое-то время он нам звонит, приглашает куда-то. Нонна говорит: «Ну, давай съездим, слава богу, не к нам домой просится». Приезжаем мы на какую-то квартиру, а там из Большого театра балериночки, такие хорошенькие, молоденькие, стройные. И среди них Юра – один парень. Мы заходим, Нонна очень красивым движением скидывает шаль и говорит: «Здравствуйте, а что молчим? Давайте поговорим о том, о чем вы молчите!» И тут же еще шутку какую-то следом, и уже все смеются, обстановка разрядилась. Помню, как Юра с гордостью и восхищением говорил: «Вот видите, она какая, я же вам говорил». И повторял это весь вечер – так был влюблен мальчишка…

Последние годы Нонна очень болела. В какой-то момент попала в ЦКБ. Кто-нибудь из родственников у нее все время дежурил. Я ее спрашивала: «Нонна, скажи, что ты хочешь?» Я все время задавала ей такой вопрос. Один раз она мне сказала: «Я очень хочу прозрачные ажурные перчаточки, чтобы надевать их, когда меня в больницу кто-то навестить приходит». Я ей достала такие, хотя найти ажурные перчатки оказалось не так просто. И Нонна любила их надевать и смотреть на свои руки…

Я бесконечно радуюсь тому, что сестру помнят и любят зрители. Осенью 2017 года кубанское землячество мне вручило документ, в котором написано, что решением общественно-государственного Экспертного совета по проведению поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» Нонна Викторовна Мордюкова удостоена почетного титула лауреата в номинации «Духовное имя Кубани». Она вошла в десятку лучших людей Кубани. В Ейске Нонне стоит памятник. Скульптор изобразил ее в том самом платьице-«татьянке», в котором Нонна приехала поступать в Москву. Недалеко от него – памятник Бондарчуку. Но он поднят, на двойном постаменте, а у нее – три ступенечки, она сама на третьей сидит, а ноги ее, босые, на первой и второй расположены, и все желающие забираются к бронзовой Нонне на колени и фотографируются. Уже бронза от народной любви блестит.

Давно стало доброй традицией для брачующихся пар и гостей города – сфотографироваться с Нонной Мордюковой. Я один раз прихожу к памятнику, а на ногах ногти покрашены. Кто-то сделал Нонне педикюр. Я побежала, купила целую бутылку ацетона и давай этот лак снимать. Звоню возмущенная сестре Наташе, а она говорит: «Зачем стираешь, оставь, Нонне бы понравилось!» Тут смотрю, на колени к Нонне мужик забирается, а жена его вокруг бегает, фотографирует. И я, уже и так расстроенная, говорю: «Мужчина, вы же сели к женщине на колени, еще и улыбаетесь». А Наташа в трубку услышала и опять меня успокаивает: «Не сгоняй его, Нонна бы довольна была!»

Хорошо, что люди помнят мою сестру, помнят и знают ее роли в кино, и смею надеяться, что действительно любят…

Людмила Мордюкова

Часть I. Вот так и живем

Река Уруп

Это единственное в моей жизни место, где я ощутила миг детства. Наша речка Уруп быстрая, горная. Помню, через нее свисала кладка – так назывался натянутый на проволоке длинный мостик. Никто никогда не ремонтировал его. От дыр на месте отсутствующих досок кружилась при переправе голова, поэтому из станицы Отрадной в хутор Труболёт ходили лишь в случае крайней необходимости. При переходе мостика мы, дети, держались лишь за один железный провод, поскольку до другого еще не дотягивалась рука.

Главное наше обиталище было, к счастью, под кладкой, по эту сторону Урупа. Здесь и теперь есть белая глинка, а вернее, голубая. Не знаю даже, как ее определить правильно, но это что-то вроде пластилина. Тут и было наше «птичье» сборище, наш «птичий базар». Мы сидели на берегу целыми днями и лепили: рисовать ведь было нечем да и не на чем. А в детстве всегда тянет к рисованию. Лепка заменяла любые занятия по детскому творчеству. И посегодня с острова видны чьи-то макушки и острые коленки.

А как ноги затекут от долгого сидения, так с наслаждением опять в Уруп – и косточки хоть и молодые, но с удовольствием распрямляются. Поплескаться ведь тоже великое счастье. И тогда, да и теперь тоже, вылепленные бублички и коники оставлялись на ночь, но большие «объекты» нарочно затаптывали ногами: война. Хоть какая-то, но война. Затоптать «этих». А «эти» считали за счастье быть на Урупе, не помнить причиненного им зла – и опять ляп-ляп, шлеп-шлеп по глинке голубой ладошками…

На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали полевые цветы «лазорики», похожие на несложный по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа. Вот тут лепка прерывается на короткое время и все тянутся на тот берег за «лазориками»…

Однажды осенью мама повела меня в магазин купить туфли. Не хотелось надевать их на пыльные ноги, и мы просчитались: не померив, взяли тесноватые. А туфельки парусиновые, пахнут бумагой и клеем.

– Завтра, доченька, ты пойдешь в школу, – сказала мне мама.

Как ношу воду из колодца или хожу за солью, так и в школу пойду – надо выполнять мамин наказ. Зашли еще в другой отдел сельпо, и мама купила мне пальто с байковым зеленым верхом.

– Это на зиму. Ничего, что ладони и пятки прикрыты, – на вырост покупаем.

И действительно, кругом полыхает огнем осень, а пальтишко ни к селу ни к городу бьет по пяткам. Хоть и тоже пахнет новым, незнакомым магазинным запахом, как когда-то матросочка и лента, однако это ватное одеяльце в форме пальто мне хотелось как можно скорее скинуть.

Утром надела новые туфли и, пожалев маму, не сказала, что они, как кандалы, сдавили мне ноги.

Надо было на размер больше, да куда там: разве об этом могут заявлять те, кому покупают, да и кому заявлять – маме, мамочке моей!

Словом, прощай, белая глинка…

Направили меня в ШКМ, школу колхозной молодежи. Мне как «молодежи» было тогда неполных шесть лет. Это не ошибка: школа была одна на всю станицу, и нас, маленьких, – тоже туда.

Страх охватил! Первый в жизни. Длинный коридор, фикусы возле окон… Взялись за руки и вошли парами. На маленьком возвышении появилась тетка и вдруг крикнула как дурная:

– Дете!

Я увидела, как у нее заходила ходуном нижняя челюсть.

– Дете! Сегодня вы вступаете… – и т. д.

Мы стоим на тряпичной дорожке и слушаем все это, а рядом с нами матери-общественницы. Вообще-то дорожка из тряпок лучше, чем дорогие ковры. Теперь они все больше синтетические и бьют током, а те не били.

Дорожка дорожкой, а тетка та проклятущая все орет и орет. Но ее не унять, у нее такое дело, как мое – стоять, взявшись за руки с каким-то мальчиком, и молчать. Нижняя челюсть ее ходит ящиком вперед-назад, вперед-назад. Я заплакала от этого крика и от дорожки, где все рядно стояли, от фикусов, светящихся утренним солнцем, и от потной руки мальчика, который тоже был нем от происходящего. «Мама, мамочка, – подумала я, – зачем нам это с тобой?» К счастью, был дан сигнал разойтись по классам, и я вздохнула с облегчением оттого, что уходила от этой крикуньи с бородавками.

Мы вошли в класс. Я не выпускала потную руку мальчика, а он мою. Сели. И тут я подумала, что рубить топором не будут – не белые же. Пересижу, а там и к маме – веселой, с песнями под гитару, к моей двадцатипятилетней мамочке, которая меня заберет навсегда отсюда. Но не тут-то было: та крикучая тетка вошла именно в наш класс. А я-то уж собралась сбросить туфли, что заковали мои ноги до опухоли. Смотрела я на учительницу, слушала ее, заходящуюся в крике, и наблюдала, как ящиком движется ее челюсть. Когда она произносила задумчиво промежуточное «э-о», перед глазами вырастала другая картина.

Откуда же взялось чувство спасения? Вместо всего ненавистного мне в тот момент увидала я белый Уруп, голубую глинку, «лазорики» и решила с учебой покончить – навсегда.

Зазвенел звонок, и, не сказав ничего своему партнеру, я выплыла из класса и из той истории – и на Уруп! Вот где радость, вот где блаженство! Пускай они себе там учатся, а тут детишки пятилетние, не подозревая, откуда я к ним пришла, ляп-ляп – по голени, ляп-ляп – ладошками, резвились вовсю на воле. С дремотой долгожданного избавления пристроилась возле них, сунула портфель под голову, туфли, давно снятые, положила рядом и вкусила кусочек рая: они лепят, солнышко светит, подальше от берега забрасывают ведра в Уруп женщины, пришедшие за водой. И я тут, где мне так отрадно и такой покой на душе…

Отец поискал меня недолго и забрел к реке. Он не стал будить меня, только взял туфли: он не готовил мне кару – лишь хотел направить неудавшуюся ученицу на путь истинный.

Я проснулась, когда уже роса упала, и пошла домой.

– Где туфли новые? – спрашивает мама.

Не хотелось огорчать ее, потому как можно спокойнее и по-свойски я ответила:

– Туфли отобрали у всех, завтра одинаковые будут выдавать.

Не знаю, было ли у родителей желание наказать меня, только утром, открыв глаза, я увидела туфли так близко, что мне оставалось лишь сунуть в них ноги и идти туда, откуда я вчера так предательски бежала.

Я заплакала и тихо заползла опять под одеяло. Мама погладила меня по голове и сказала:

– Доченька, нам всем на работу пора, и мне, и папе, и тебе надо идти.

Так я стала ученицей. Походила, походила, и… что-то мне поднадоело. И вот вместо школы однажды шмыгнула в сельпо, в отдел игрушек, да так и простояла там все четыре часа. Уж что перед моими глазами только не мелькало! Ключик снизу вставишь – и пошла лаять собачка, или через весь магазин запрыгает лягушка. Запомнила дядьку, который палкой толкал вперед большую бабочку, и она, хлопая крыльями, двигалась по полу. Брови у него подняты в блаженстве, а глаза озорно улыбаются. Он и не заметил, как локтем не дал сыну перехватить палочку.

– Ну, пап, – заплакал малыш, и отец с сожалением отдал игрушку сыну.

Когда я увидела школьников на улице, тоже пошла домой.

– Нонка, а ты где была? – спросила одна девчонка.

В ту же секунду я увидела идущую с ведрами маму. И чтобы раз и навсегда прекратить ее еще не начавшийся крик, бросила портфель под колеса грузовика. Шофер не старался объезжать, но и не наехал на портфель. Все увлеклись, разбирая мою выходку, но мама, не обратив на нее внимания, исчезла в камышах, громыхая ведрами.

Однажды услыхала я незнакомое слово «библиотека». Что же это такое? Оказывается, там книжки дают. «А зачем они?» – подумалось мне. И от своих деваться некуда. Любопытство все же привело в хатку под камышовой крышей, на которой было выведено «Изба-читальня». Что же я вижу? Все в очереди стоят за книжками, а одна девочка сидит в центре хаты и тарахтит содержание той книги, которую принесла для обмена. И если не расскажешь, другую не дадут. Подходит моя очередь, и библиотекарша дает мне «Казаков» Льва Толстого. Дома я сразу на печь – и читать. Господи, буквы есть, а слов нет! Есть слова, а куда тянут – ничего не понимаю. Набираю буквы, слова, но не двигаюсь с места. Кручусь, кручусь, а все третья страница. Так и не перевернула ее на четвертую, заснула. Отдала книгу девочке с просьбой вернуть ее в библиотеку – и больше ноги моей там не было, пока не пришла пора сдавать экзамены на аттестат зрелости. Читать для меня было тогда великой мукой, – но какая же любовь к книге пришла позднее, уже во время учебы в институте! И эта неизбывная потребность читать все растет и растет и по сей день.

Но вернусь к школе. Как же я ее ненавидела! Тоска вселилась в мою жизнь: только и старалась побыстрее на топчан, чтобы спать. Мама будила, приговаривая:

– А ну-ка, доченька, давай все же ноги помоем.

Мыли холодной водой в тазу. Сонная, я совала ноги в таз, сдерживая слезы, повиновалась.

– Солнце еще не село, а она – спать! То домой не загонишь, а тут на тебе!

Мама, присев на корточки, бойко мыла мне ноги мочалкой из кукурузных листьев. И тут я уже просыпалась окончательно не только от ледяной воды, но и от одной лишь радости видеть мамину короткую стрижку, от прикосновений ее мягких дорогих рук.

Выпив парного молока с лепешкой, я подсаживалась потеснее к столу и клала на стол свой портфель.

– Так-с! – приступала мама к изучению заданий в дневнике.

И пусть была поздняя ночь – уроки выучивались назубок. Я учила их с удовольствием от сознания того, что рядом моя дорогая мама.

Потом я ждала ее в постели, а она писала что-то свое по работе колхоза…

Однажды я взяла из ее папки паспорт кобылы и принесла в школу. Когда крикливая учительница шла по коридору, я при всех бросила паспорт кобылы ей под ноги и спросила:

– Кира Васильевна, это не вы потеряли?

Она наклонилась, молча прочитала бумагу и кивком пригласила меня в класс.

– Собирай книги – и марш отсюда! Я тебя исключаю из школы.

– Что?!

– Иди и скажи матери, что ты теперь исключена.

– Слава тебе господи! – буркнула я.

Учительница вышла, продолжая на ходу доедать початок вареной кукурузы. Но чувство свободы повисло в воздухе как-то очень зыбко. Куда мне? Побрела к дому и села на большой теплый камень возле калитки. Мамы не было. Сердце билось тревожно: куда я теперь исключалась? Разве можно без школы? Вижу, мама торопливо идет, а в правой руке у нее большая черная тарелка со шнурком.