скачать книгу бесплатно

– Уходи прочь, ведьма болотная, я тебя узнал, не тронь меня, а то я тебя сейчас зарежу! – кричу я ей в страхе, а сам ножиком в воздухе машу.

– Ах так! – закричала вдруг Нюша пронзительно на весь лес и стала на моих глазах превращаться в страшную старую ведьму.

– Ах так! – громко заквакали человеческими голосами разом все лягушки на болоте.

– Ах так! – завопила вдруг ведьма громким и противным голосом, произнося с расстановкой каждое слово. – Тогда иди сюда, мой мальчик!

Руки ее сделались длинными и тонкими, как ветки березы, она крепко ими в меня вцепилась: в голову и плечи, застрявшие между деревьями, и в мои волосы. Я стал бешено махать ножом, обороняясь и ударяя по ее веткам-рукам, пытавшимся тащить меня к болоту. Они ломались от моих ударов, словно сухие сучья, только тут же откуда-то сразу появлялись другие. Но вот осталась лишь одна рука – самая толстая, державшая меня за волосы. Бить ножом я больше не мог от усталости, поэтому из последних сил осенил ее крестным знамением, как учили в церкви. Болотная Нюша громко и тонко завизжала, отпустила мои волосы и нырнула в глубь болота. Я упал на землю и потерял сознание. Сколько пролежал там, не знаю, но когда меня нашли наши мужики, то место на голове, за которое меня тащила Болотная Нюша, стало белым, как снег.

– Лиза, я боюсь! – захныкала Марийка и плотнее прижалась ко мне, крепко вцепившись своими маленькими кулачками в мою кофту.

Все сидели и молчали.

– А почему твоя мамка говорит, что ты таким родился, с седой прядью в волосах, – спросила я насмешливо, – а в обморок упал в лесу, испугавшись взлетевшего глухаря?

– Враки это всё! – пробормотал Федька и встал с земли.

Он смачно плюнул в костер и пошел в темноту в сторону своего дома. Огонь в костре затухал, никто в него веток не подкидывал. Все почувствовали, что уже поздно и надо расходиться по домам. Мы с Васей и Марийкой тоже пошли домой.

Может, рассказ о Болотной Нюше и был выдумкой, но мы его запомнили и в лес стали ходить с опаской.

Надо уезжать

Жизнь в Ракушине протекала однообразно. Отчетливо я это поняла, когда начала подрастать и перестала возиться дома с куклами и цыплятами во дворе. Я и все мои ровесники просто помирали от скуки в деревне, если не случались проводы в армию или свадьба. Но такое происходило у нас очень редко. Я росла, помогая маме зарабатывать трудодни на поле. Также у меня было много дел дома по хозяйству.

Трудодни – это когда за отработанный день на поле тебе в учетную книгу ставят палочку: значит, выполнил норму сегодня. Потом в конце сезона все палочки колхозников подсчитывают и полученный урожай распределяют в соответствии с твоими трудоднями. Когда мне стукнуло одиннадцать, в деревенской конторе маме сказали, что я давно уже должна была ходить в школу. Ближайшая находилась в соседней деревне, и идти до нее шесть километров. Ну что поделать, я стала туда ходить.

В нашей деревне было несколько таких школьников, как я, и мы то шли туда и обратно целой гурьбой, то на нашей лошади ездили с кем-нибудь вдвоем, если она не нужна была маме для работы. А иногда я и одна в школу скакала. Я это страсть как любила! Вот уж тогда ветер вовсю шумел у меня в ушах от скорости! Платье на спине надувалось пузырем, а толстая коса развевалась по ветру и мягко хлопала меня на скаку по спине. Я ведь была ох какая боевая и умела хорошо ездить верхом…

Училась я четыре года, учеба мне давалась легко, особенно чтение. После четвертого класса было учиться не обязательно, и я школу бросила: надо было дома помогать матери, да еще в моем классе почти все были года на три меня младше. Ну что я с мелюзгой за партой сидеть буду, когда я выше их всех почти на голову?

А в деревне скукота, молодежи и подростков мало, клуба нет, вечерами делать нечего. Парни собираются и выпивают, а нам, девчатам, что делать? Семечки грызть и кости соседям мыть? Любовь меня еще не интересовала, хоть грудки к пятнадцати годам были уже заметного размера – тоже одна из причин, почему я перестала ходить в школу, вернее, не они сами, а то, что со мной случилось. Это произошло весной 1927 года.

Через три дома от нас жил Федька. Тот, что рассказывал о Болотной Нюше. Его, переростка, тоже заставляли в школу ходить, хоть он был даже старше меня на пару лет. Парень он был ленивый и чаще других просился со мной в школу проехаться верхом. Особенно в те дни, когда после дождя всю дорогу развезет и надо плестись, еле переставляя ноги от налипшей глины. Ну мне-то не жалко, пусть себе сидит за седлом сзади меня да смотрит, как я лихо коня погоняю. Только он сидел как-то странно, всю дорогу сильно прижимался ко мне, сопел, ерзал, а как-то раз во время скачки руками за мои груди схватился. Я возмутилась:

– Ты чего, сдурел, что ли? А ну-ка, слезай и иди прочь! И больше не просись со мной в школу ехать.

Федька извинялся, говорил, что это он так держался за меня, а то мы уж больно быстро скакали. Ну да, так я ему и поверила! Я его ссадила посреди дороги прямо в грязюку и ускакала одна домой. А наши деревенские пацаны, известные насмешники, всю дорогу до дома дразнили его:

– Федь, а ты сам-то хоть успел «прискакать», пока за сиськи держался?

И смеялись потом. Ясно, что имели они в виду какие-то гадости, но я в мои четырнадцать лет еще о таком не знала. Вот тогда в школу и перестала ездить…

Мой брат Вася был старше меня на четыре года и, похоже, видел и понимал намного больше меня. Я родилась в царское время, но не помню ничего о революции или борьбе пролетариата. В нашей деревне было всегда спокойно. Вася же, бойкий с малолетства, всё время с чем-то боролся и очень хотел уехать в город. Он и уехал, как только ему исполнилось семнадцать и в правлении колхоза ему дали справку о возрасте. Сначала поехал в Ярославль, а потом оказался в Ленинграде. Уж какими судьбами, я теперь и не помню. Он стал работать на заводе, был активным и веселым и довольно быстро получил разнарядку учиться на рабфаке. Это такая школа для рабочих. Каждый раз, приезжая домой, меня звал тоже с ним уехать, но я всё отказывалась:

– Куда мне в город, дурехе деревенской, да и зачем? А кто будет здесь мамке помогать?

Хотя мне, если честно, хотелось из нашей дыры уехать в место побольше и повеселей. Но даже разговоры о таких больших городах, как Ленинград, меня пугали. Мы в это время с мамой обе работали в колхозе за трудодни и никогда не знали, что и когда получим за работу. Мне и хотелось уехать, и страшно было. Я никогда не бывала в таком большом городе, только в соседних деревнях да в одном селении побольше, Ефремово называется, где жила моя тетка с семьей. Мама пару раз меня еще девочкой брала в Углич торговать на пасхальную ярмарку. Хотя я уже упоминала об этом…

– Нет, не поеду, – говорю я Ваське, – даже не уговаривай!

Где-то через полгода или год после последнего разговора брат во время одного из своих приездов в деревню рассказал, что в семью старого профессора, преподающего ему на рабфаке, нужна скромная помощница по дому и что он рекомендовал меня. Там надо было стирать, убирать и готовить. У меня будет своя комната в их квартире и зарплата каждый месяц.

– Давай, Лизка, поехали, для тебя это верный шанс! Я уже о тебе с ним говорил!

Вася меня в этот раз прямо умолял, сулил, что профессорша подарит мне городское платье и что можно будет ходить на танцы, а там будут женихи. Мне было уже почти семнадцать лет, этот вопрос меня начинал интересовать, но я все равно отказалась, хотя, если сказать правду, очень хотелось, но страх пересиливал.

А тут случилась такая история: я шла в соседнее село помочь одной старушке сено закинуть на сеновал. Не бесплатно, конечно: стала бы я иначе тратить на это воскресенье! Дорога через лес, погода теплая, конец августа. У меня за спиной была котомка со всякой всячиной, да вилы на плече: со своим инструментом работать сподручней. Навстречу мне идут два взрослых бездельника из нашей деревни, «горе-солдаты», как мы их прозвали. Оба пьяные и веселые. Они, еще когда я была маленькой, вернулись с войны покалеченные. У одного глаза нет, а у другого трех пальцев на руке. Их сначала в деревне жалели, во всем им помогали, но они сами хотели не работать, а только сидеть у дома, курить и рассказывать о своих подвигах. Никому в деревне такое не нравилось, мужики говорили, что они, наверно, и воевали так же неохотно и плохо, как работают. Вот их и стали звать горе-солдатами. А они обиделись на всю деревню, считая, что их не понимают. Вот так и ходили всё время вдвоем, помогали в огородах, когда позовут, а заработанное пропивали. Они и сегодня были очень пьяными, особенно тот, что без глаза. Горе-солдаты стали здороваться со мной, а затем обниматься, вроде как в шутку. А перегаром от них несло на целый километр!

Вдруг понимаю, что дело шуткой не окончится и они задумали плохое. Один мне руки за спиной держит крепко, а другой щупает меня и пытается на землю повалить. А они мужики здоровые, не чета мне, малолетке!

– Эй, вы что, – кричу, – гадюки, обалдели от самогона? Вы это что себе надумали? А ну, отпустите, я же вашей соседки дочь!

– Будешь лежать смирно, тогда отпустим быстро, – говорит один, ухмыляясь криво, и ногой мои вилы подальше отшвыривает.

Я испугалась не на шутку, но и на насилие согласиться не могла. Как дала тому, что передо мной стоял, промеж ног, он и отпустил меня. А тот, что сзади держал, совсем пьяный был, и я легко вырвалась, но не побежала. Во мне какая-то ярость на них появилась и спокойствие одновременно. Я подняла мои вилы, наставила на них и говорю злым шепотом, смотря прямо в глаза то одному, то другому:

– С войны приехали, гер-рои? Повеселиться захотелось? Сейчас повеселитесь: я вас не только на всю деревню ославлю, но и червячки ваши поганые в мотне вот этими вилами проткну пару раз насквозь, чтоб неповадно было к девчатам приставать!

И иду на них с вилами наперевес, а они от меня пятятся, хоть и пьяные. А саму прям трясет от злости и мысли о том, что? бы эти гады здесь, в глуши, могли со мной сделать. И ведь нет на них управы, одни старики и подростки остались в деревне…

Я об этом случае никому не стала говорить, а Ваське просто сказала, что передумала и согласна ехать с ним, попробовать, как живут люди в большом городе. Мама тоже была не против меня отпустить в Ленинград, ведь Марийка уже подросла и они могли справиться с хозяйством сами, без меня. И Вася всегда помогал нам деньгами со своей зарплаты да приезжал на посевную и уборочную на подмогу.

Вот так неожиданно я собралась уехать с братом из родных мест и уже фантазировала себе, как буду жить в Ленинграде. Но как из-за этого решения изменится моя дальнейшая судьба, какие удивительные события случатся со мной, я тогда не могла себе даже представить.

Ленинград

Была осень 1928 года, когда я приехала на поезде на Московский вокзал в Ленинграде с небольшим старым чемоданом, одетая очень скромно, совсем не по-городскому. Ведь как у нас в деревне? Что есть, то и надеваем, нам не до фасонов. Вокзал был большой, шумный. Поезда гудели, люди торопливо шли со своими чемоданами в разные стороны, кто куда. Носильщики покрикивали, толкая перед собой тележки, нагруженные багажом. Мне казалось, что я попала не на вокзал, а на какой-то большой рынок, даже голова закружилась от такого столпотворения. Вася встретил меня у поезда и на извозчике повез в центр города, на Подольскую улицу, где жил профессор Пётр Игнатьевич, к которому меня звали жить и работать.

Интересно было ехать и смотреть на высокие каменные дома, на реку, вдоль которой гуляли люди, на мосты со скульптурами и красивыми чугунными фонарями. Когда извозчик остановился на вымощенной булыжниками мостовой около кирпичного дома в несколько этажей и мы с Васей вошли в подъезд, мне показалось, что сердце сейчас выскочит из груди, так оно билось. Всё происходило как в тумане, даже не помню, поднимались ли мы на лифте или пешком. Помню только, как для смелости всё время твердила себе, что хозяйка подарит мне платье. Я хотела хоть чем-то добавить себе смелости. Так и шептала до самой двери квартиры: «Платье, платье, платье…»

Вася спросил меня:

– Лизка, чё ты там бормочешь? Молишься, что ли?

Я очень смутилась и просто что-то промычала ему в ответ.

На втором этаже брат, шедший впереди, вдруг остановился около высокой двустворчатой двери и стал крутить маленькую ручку посередине. За дверью раздалось дребезжание звонка и вскоре послышались мягкие шаги.

Она открылась, и мы увидели седого пожилого мужчину, с бородкой клинышком, в длинном, до пят, ярком плюшевом халате. У него на ногах были толстые мягкие тапки. Я подумала себе: «Настоящий профессор, только вот без очков».

Да, это был сам хозяин. Он сказал, обращаясь к нам слегка раздраженным низким голосом, почти басом:

– Ну уже заходите, Василий, не стойте в дверях, а то дует! – и закрыл за нами дверь, а сам торопливо пошел вглубь квартиры.

Мы стояли в просторной передней с высокими потолками и толстой ковровой дорожкой на полу, тянувшейся куда-то вглубь квартиры, куда ушел хозяин. Вася помог мне раздеться и повесить уличную одежду, мы сняли обувь и замерли в нерешительности. Брат в доме профессора тоже оробел.

– Ну что же вы, проходите в кабинет! – послышался голос из какой-то комнаты.

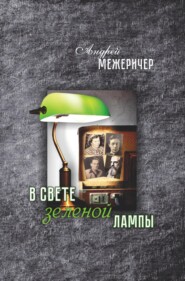

Мы пошли по коридору на голос и скоро оказались в небольшом кабинете, посреди которого стоял массивный письменный стол темного дерева, заваленный бумагами. Из-под них виднелся в одном месте кусочек зеленого сукна, которым была обита крышка стола. На краю горела старинная настольная лампа с вычурно изогнутой металлической ножкой золотого цвета и зеленым стеклянным абажуром. Портьеры на высоком окне комнаты были плотно задернуты, царил полумрак, создававший вместе со светом лампы уютную атмосферу. Профессор сидел в широком кресле такого же цвета, как и стол, с ножками и подлокотниками в виде крупных львиных лап. Оно было наполовину развернуто в сторону двери, где стояли мы с Васей. В одной руке у профессора был хрустальный стакан с утренним чаем, другая спокойно лежала на подлокотнике.

– Нуте-с, давайте знакомиться. Как вас зовут, барышня? – спросил он, внимательно разглядывая меня сверху вниз, от макушки до самых чулок.

Казалось, от его цепкого взгляда не укрылось ничего: ни дешевые сережки, подаренные мне братом на пятнадцатилетие, ни скромное платье, ни мой обшарпанный чемоданчик, с которым я вошла в кабинет. Этот взгляд очень смутил меня и заставил покраснеть: я не привыкла, чтобы меня так пристально рассматривали.

– Лиза, – сказала я тихо и опустила глаза.

– Сколько же вам, Лиза, лет?

Я назвала свой возраст. Профессор продолжал задумчиво меня разглядывать.

В это время в комнату как-то очень тихо вошла и встала за моей спиной высокая женщина в темном платье с вышитым лифом. Я бы ее и не заметила, если бы не шелест платья и запах духов.

– Мария Константиновна, – обратился к ней профессор, – позвольте вам рекомендовать: это Лиза, она хочет у нас служить. Ее привел мой студент Духов, это его сестра.

– Очень приятно, – проговорила женщина и приветливо мне кивнула.

Мы с братом всю жизнь считались маленького роста, и профессор сначала показался мне высоким. Может, от страха, может, потому, что он был на самом деле выше нас, а может, свою роль также сыграли его длинный богатый халат и низкий голос. Но когда я увидела Марию Константиновну, довольно худую женщину с моноклем на золотой цепочке в одном глазу, с холеными руками, я поняла, что профессор не так высок, как мне показалось сначала.

Их вопросы и мои ответы слышались мне как в тумане или во сне. Я стояла ни жива ни мертва, теребя одной рукой подол платья. Мне было неловко под их изучающими взглядами, хотелось куда-нибудь спрятаться или убежать и вообще уехать отсюда, из этого чужого города, где всё мне непонятно. Уехать домой, туда, где было всё просто и знакомо. Туда, где я выросла и знала всех, а все знали меня. Но в то же время сквозь страх и смущение во мне прорастало другое чувство, шептавшее еле слышно, но упрямо: «Умру, но отсюда не уеду! Хочу быть здесь, в этой квартире, носить платье, как у хозяйки, и протирать от пыли вон ту зеленую лампу, освещающую комнату неярким приятным светом!»

Наконец расспросы закончились и барыня, как я стала называть жену профессора, повела меня показывать другие помещения квартиры. Вася остался в кабинете, он уже чувствовал себя здесь довольно непринужденно. Было видно, что он здесь бывал и раньше и что профессор ему рад. Нам и из других комнат был слышен их негромкий разговор и смех.

Мария Константиновна мне сразу понравилась, она отнеслась ко мне ласково и немного снисходительно. Когда я первый раз назвала ее барыней, она улыбнулась, но не возразила, только спросила, были ли у нас в деревне хозяева. Я пожала плечами:

– Я не знаю, вроде только агитаторы и председатель.

Она опять улыбнулась и ничего мне не ответила.

Квартира профессора была просторной, в четыре комнаты с длинным и довольно широким коридором. Одна из комнат была больше других, и там стоял красивый овальный стол и несколько стульев с резными спинками. На потолке висела роскошная люстра с хрустальными подвесками. Это была столовая, как мне объяснила хозяйка. За столовой находилась кухня – тоже просторная, с большой газовой плитой. Я такую раньше никогда не видела и даже не знала, что такие бывают. Обернувшись к барыне, сказала:

– Так а как же я буду с ней управляться? У нас дома только печь да керосинка.

– Ничего, я всему тебя научу, – ответила хозяйка успокаивающим тоном.

Для меня была отведена совсем маленькая комната возле кухни, скорее даже не комната, а чулан, где окошко было под самым потолком и уже стояли кровать, шкаф, простой деревянный стул и тумбочка с будильником. Я поставила свой чемоданчик с вещами, который до сих пор держала в руке, на стул, прежде чем мы пошли дальше. Больше всего меня удивила туалетная комната. Почти всю ее занимала большая белая, как из фарфора, ванна с изогнутым краном, душем из золотого металла и ручками для горячей и холодной воды по двум сторонам. Всё это выглядело как дорогая посуда на картинках в журнале. Тут же стоял, несколько в стороне, сам туалет, про который я сразу и не поняла, что это такое и зачем. Всё в этом доме казалось странным, незнакомым и очень богатым.

По другой стороне коридора находилась хозяйская спальня. Это была совсем другая комната, не такая, как те, что я уже видела. Казалось, она полна воздуха и света. На окне легкий тюль, колыхающийся от приоткрытой двери на узкий балкон, на стенах две картины, а у кровати высокий торшер с абажуром, круглым и широким, как барабан. Во всем интерьере чувствовалась женская рука.

После спальни была еще одна дверь в просторную комнату с двумя окнами, длинным диваном вдоль стены, низким инкрустированным столиком с двумя, тоже низкими, креслами. У стены напротив, ближе к окну, стояло пианино. Крышка была поднята, белели клавиши, на подставке стояли открытые ноты и лежала плитка шоколада в цветной бумажной обертке. Небольшой кусочек был отломан или откушен с краю, и вокруг коричневого разлома в разорванной упаковке виднелась серебристо-желтая фольга и немного шоколадных крошек. Хозяева называли эту комнату «салон». Наверное, мое описание неточное и неполное, но это то, что бросилось мне в глаза в первые минуты и запомнилось на долгие годы.

Как-то раз, уже несколько позже, я спросила хозяйку, как давно профессор живет в этой большой квартире. Она улыбнулась в ответ:

– Разве это большая? Вот при прежней власти у него была квартира на этой же улице, только в три раза больше, он там жил, и там же размещалась его частная школа черчения с занятиями на трех факультетах. Квартира была двухэтажная. А потом всё изменилось и нарушилось, школу пришлось закрыть, а от квартиры – отказаться.

Когда мы вернулись в кабинет, мужчины уже обговорили все практические вопросы моей работы и проживания здесь: мой заработок, различные стороны и правила моей жизни в этом доме. Когда я вошла к ним вслед за барыней, у меня, похоже, был такой растерянный и испуганный вид, что, посмотрев друг на друга, оба засмеялись и профессор сказал мне какие-то ободряющие слова. Я и вправду была растеряна: как запомнить всё то, что мне рассказала Мария Константиновна, как всё то, что мне предстоит делать, успевать сделать в срок и так, чтобы мои хозяева были довольны? Но я не решалась спросить и отложила это до завтра. Завтра же всё разрешилось само собой: хозяйка, оказывается, не собиралась сама просто бездельничать, пока я буду работать. Она тоже надела фартук и стала делать домашние дела со мной вместе, рассказывая во время работы, что где лежит, что за чем нужно делать и как что готовить на их кухне.

Так началась моя новая жизнь, а старая закончилась навсегда. Я этого тогда еще не понимала, а воспринимала всё происходящее как временную возможность пожить и поработать в городе. Думала, полгода-год – и я вернусь обратно в Ракушино. Фантазировала, как приеду туда с новыми платьями и городскими туфлями, заработав денег для мамы, чтобы мы наконец-то могли перекрыть крышу на нашем доме и починить забор. Но всё сложилось совсем иначе, чем я представляла себе в то время.

Профессор и барыня

Мой хозяин и его жена были совсем непохожими по характеру, как будто из разных миров. Он был требовательным, энергичным, всегда чем-то занятым и часто придирчивым по мелочам. Голос у профессора был низким и резковатым. Я его, честно говоря, побаивалась и старалась пореже попадаться на глаза. Хоть я всегда знала свое место, сам профессор не давал мне забыть, что я прислуга. Он мог строго отчитать даже за мелочь, но умел и пошутить, а бывало, что и угощал конфетами.

Пётр Игнатьевич внимательно относился к своей одежде, а вот в еде был совсем нетребовательным, даже, можно сказать, безразличным. Хозяин часто не обращал внимания на то, что у него на тарелке, просто ел то, что на ней лежит. И это было неудивительно – он всё время что-нибудь читал за едой: или книгу, или журнал, или газету. Одежды у него было много, но ничего яркого, кроме того домашнего халата, в котором я его увидела первый раз. Были френчи, похожие на военные, пиджаки, куртки, все хорошего качества и спокойных цветов. Он работал в Технологическом институте и считал, что именно так должен одеваться преподаватель.

Мария Константиновна была совсем другой. Мне даже казалось, что из высшего сословия: она грациозно двигалась, хорошо одевалась и никогда не повышала на меня голос. А если я что делала не так, то барыня вела меня в другую комнату для разговора и мягко, терпеливо объясняла, где я совершила ошибку. Но делала она это всегда одна, не при муже, поманив меня пальцем в салон, где стояло пианино. Она усаживала меня напротив себя на стул и, держа мои руки в своих, спокойно разговаривала и вроде как сама извинялась передо мной за мою же оплошность. Таким добрым не был со мной никто в жизни, даже мама.

Хозяйка сама всегда составляла меню и писала мне, что купить. Вкус у нее был идеальным во всём. Я ее обожала и если не была занята домашними делами или если Пётр Игнатьевич писал в своем кабинете и требовал тишины, то просто ходила за ней хвостом. Я слушала, как она музицирует или поет, смотрела, как она двигается или отдыхает, и тихо восхищалась тем, как она всё красиво и грациозно делает.

Мария Константиновна была дома почти всегда, если не ездила к подругам, а иногда к доктору или портнихе. Порой мы с ней вместе ходили покупать продукты, и я у нее многому училась. Она вела все расчеты в доме, всегда знала, что и когда надо купить, или заказать, или подготовить. Я даже иногда мечтала, что у меня когда-нибудь тоже будет своя семья и большая квартира. Появятся детки, а я, как Мария Константиновна, буду ходить в красивом платье и делать закупки для семьи. Красивые мечты, жалко, что они не сбылись!

Профессора хозяйка называла на французский манер Пьером, это он распоряжался расходами в доме и выдавал ей деньги на все домашние нужды. Она имела к мужу такой подход, что, даже находясь порою в раздраженном состоянии, он в конце концов всё же соглашался со всеми ее просьбами, давал требуемую сумму и целовал жене руку.

У меня в их доме не было определенного выходного дня, да мне и пойти или поехать было особенно некуда, только если вместе с Марией Константиновной – их дом был моим домом, и другого я не знала. Я даже не представляла себе, что может быть день, когда я просто бы ничего не делала. Правда, субботний ужин и воскресный завтрак барыня почти всегда готовила и подавала сама, а я наряжалась и шла в церковь на вечернюю службу в субботу и на воскресную литургию. Если же хозяева ехали на пикник или куда еще, то я могла одна погулять по улицам, сходить купить что-нибудь себе или гостинцы и подарки родным. Я была довольна таким распорядком, ведь знакомых у меня в городе не было, а сама заводить их я стеснялась и не умела. Правда, Вася приглашал меня пару раз пойти с ним и его друзьями на праздник, и меня отпускали. Но мне не очень понравилось: парни вели себя шумно, пили, курили, девушки как-то слишком нескромно были одеты и накрашены. Они визгливо смеялись. А на последнем вечере, когда мы ходили с братом на чей-то день рождения, один стал приставать ко мне, выпив лишку. Он пытался закрыться со мной в комнате и хватал меня везде. Но получил такой отпор – я ведь в деревне выросла и рука у меня тяжелая, – что даже Васю на помощь звать не пришлось. С тех пор я больше к его рабфаковским не ходила.

Хочу еще признаться, что домашние вечера мне нравились больше. Мария Константиновна часто тогда играла на пианино, а профессор сидел в кресле в салоне с большой круглой рюмкой в руке, в которой на донышке было немного коньяка, и слушал. Приглашали и меня, если я не была занята делами по дому. Хозяйка пела, а муж ей подпевал низким бархатным голосом. Как я любила такие вечера, разве их сравнишь с заводскими танцами или пьянками на днях рождения?

Хозяйка иногда занималась со мной чтением и письмом. Я, конечно, умела и читать, и писать, но Мария Константиновна считала, что я должна быть более грамотной. Это было трудно и нудно, но я старалась, понимая, что это может мне пригодиться в жизни. Перо всё время выскакивало у меня из пальцев, и я ставила кляксы, сильно потела от старания и смущения, что у меня плохо получалось. Барыня меня хвалила, а я понимала, что получаю одобрение незаслуженно, и от этого мне было еще более стыдно. Хозяйка, зная, что у меня с чтением трудности, покупала специально для меня за свои деньги журналы с картинками и подписями под ними: мне по ним было учиться читать легче, и я была ей за это благодарна.

Так шли дни, недели, месяцы, я привыкла к своей работе и своему новому дому и была счастлива.

Я долго не могла запомнить фамилию своих хозяев, а писать ее так и не научилась. Она вроде бы была еврейской, но Пётр Игнатьевич почему-то посещал лютеранскую церковь. Надо сказать, что делал это профессор нечасто, и я никогда не видела, чтобы он молился. Может, он ездил туда просто посмотреть на людей да свечку поставить? А вот барыня была верующей, посещала нашу православную церковь довольно часто на церковные праздники и порой по выходным дням. Причащалась пусть и не всегда, но регулярно. Бывало, мы даже ходили с ней вместе к причастию или на литургию.

Так сложилось, что у меня не было любимой церкви для молитв и исповеди. Ближайшим к нам был красивый и просторный собор Святой Живоначальной Троицы с высокими колоннами и голубыми куполами в золотых звездах. Местные пацаны собирались у его стен и ждали: может, какая звезда упадет? Я сама слышала их разговоры об этом. В таком большом храме меня смущало, что многие прихожане, даже богато одетые дамы, стоя в очереди к причастию, могли разговаривать друг с другом о пустяках или смеяться, а ведь это грех. Поэтому храмы поменьше, такие как церковь митрополита Петра или собор апостолов Петра и Павла, мне нравились больше. Туда ходили люди попроще, но, видимо, более набожные. Там я любила встать незаметно в темном уголке и думать или молиться, когда никто тебя не видит, кроме ангелов и самого? Господа.

Мария Константиновна хорошо знала Писание и то, как и что надлежит делать в церкви по правилам. Намного лучше меня. Она даже могла подпевать хору, если хористов было маловато. Накануне, когда хозяйка собиралась идти со мной на литургию и причастие, мы как бы с ней объединялись: вместе готовили еду и постились, даже помолиться вместе могли вечером. Профессору эти наши «бубнежки», как он их называл, не нравились, и он ворчал сердито на нас, но не более того. Я любила ходить в церковь вдвоем с Марией Константиновной. При этом расстояние между мной и ею как хозяйкой будто сокращалось. Мы могли что-то обсуждать по дороге, а порой и немного шутить, и это мне льстило. Одно было не так, когда мы ходили в церковь вместе: я не столько молилась и слушала священника, сколько, стоя сзади на некотором отдалении, за ней наблюдала. Мне всё в ней нравилось и было интересно: как и когда она крестится и кланяется, как ставит свечи, как идет к причастию. Она всё делала не торопясь и с изяществом, а я прямо впитывала в себя каждое ее движение.

Однажды я стала свидетелем необычного причастия Марии Константиновны. Накануне вечером хозяин получил письмо из Москвы. Знаю потому, что это была моя обязанность – собирать приходящие письма, класть их на маленький поднос и подавать профессору. Он тогда поправлялся после сильной простуды, но был еще болен, и, видимо, немощь, сидящая внутри, делала его более раздражительным, чем обычно. В тот раз он открыл мне дверь и, стоя на пороге, взял не весь поднос, а лишь тот единственный конверт, что лежал на нем, и, взглянув на адрес, бросил обратно, сказав коротко и зло:

– В печь!

Ну в печь так в печь. Я пошла на кухню выполнять его волю. А там барыня увидела письмо, узнала от меня о происшедшем и говорит мне мягко:

– Нет, Лиза, подожди, дай его мне.

И пошла в кабинет, закрыв за собой дверь.

Сначала слышался только нервный рокот профессора и голос хозяйки:

– О Пьер, ты не можешь! Я тебя умоляю, не делай так, это не по-христиански!

Я не то чтобы подслушивала, просто они говорили всё громче и громче. В конце барыня даже заплакала, со словами: «Вы с Софьей друг друга сто?ите!» – вышла на кухню и, не глядя на меня, кинула так и не распечатанное послание в огонь.

Я поняла из этого разговора, что у профессора есть единственный сын, с которым он не общается. Тот живет в Москве, и письмо, как сказала барыня, «в ко?и веки раз», было от него. В чем там дело, почему они поссорились, мне было непонятно, но Мария Константиновна долго сидела в гостиной, читала Евангелие и вздыхала, а профессор лег спать на диване в кабинете. Кто такая Софья, я знала из их разговоров – это бывшая жена профессора, с которой они расстались много лет назад, и она не ценила Петра Игнатьевича, как он того заслуживал. Мне было жалко барыню.

И вот на следующий день мы пошли в церковь, как договаривались. У барыни было настроение грустное, но ведь таким оно и должно быть, когда готовишься к исповеди и вспоминаешь о своих грехах перед причастием. Я даже и не связала тогда это со вчерашним ее разговором с мужем.

Церковь была небольшая, народу немного. Чтец за аналоем негромко читал молитвы перед началом службы, и эхо уносило его голос к куполу, к лику Спасителя, изображенному там, в самой вышине. Царил таинственный полумрак, лишь горели свечи. Их огоньки одновременно колебались, как крылья огненных бабочек, когда кто-нибудь тихо проходил мимо. Прихожане, подойдя сначала к центральной иконе, перекрестившись и поцеловав ее, не спеша и бесшумно выстраивались в очередь на исповедь. И на исповеди говорили тихо, стоя в отдалении, спиной к остальным и боком к священнику.