скачать книгу бесплатно

Я жив…

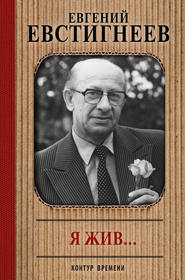

Евгений Евстигнеев

Коллектив авторов

Ирина К. Цывина

Контур времени

Евгений Евстигнеев… За этим именем сразу встают любимые фильмы – «Золотой теленок», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Зимний вечер в Гаграх», «Собачье сердце», «Ночные забавы»… И незабываемые персонажи, перечислять которые можно бесконечно: начальник пионерлагеря Дынин, инженер Гарин, профессора Плейшнер и Преображенский… Он играл королей, духовных лиц, военных высоких чинов, людей в штатском… Созданные им образы составили целую галерею человеческих типов и характеров. Гениальность Евстигнеева заключалась в том, что он знал о них всё, и каждого мог точно сыграть на сцене или в кино. Яркая, удивительная жизнь, о которой он сам не успел написать. За него это сделали родные и друзья – известные актеры, режиссеры, драматурги. Читатель найдет в книге написанные с любовью, юмором и теплом воспоминания Г. Волчек, С. Юрского, О. Табакова, С. Гармаша, И. Мирошниченко, Т. Догилевой, Э. Рязанова, К. Шахназарова, А. Гельмана и многих других.

Евгений Евстигнеев

Я жив… Воспоминания современников

© Е. А. Евстигнеев (наследники), 2017

© И. К. Цывина, 2017

© Коллектив авторов, 2017

© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Предисловие

В детстве я, как многие девочки, собирала портреты артистов. Когда я приехала в Москву поступать в театральное училище, в моем дневнике была закладка – фотография Евстигнеева из «Невероятных приключений итальянцев в России», кадр, где он со сломанной ногой – веселый, озорной, но больной. Я не особенно берегла эту открытку и даже записала на ней какой-то телефон. Со странным чувством я вспоминаю теперь о ней – как о случайном знаке своей судьбы.

Я училась в Школе-студии МХАТ у Василия Петровича Маркова. В конце второго курса он собрал нас и объявил, что с нами будет работать Евгений Александрович Евстигнеев – ставить «Женитьбу Белугина» Островского. Для Евстигнеева был устроен специальный показ, но он ушел молча, ничего нам не сказав. Мы гадали, кого он выберет: всем хотелось работать с ним, он был не просто знаменитость, «звезда» – любимый, обожаемый нами артист. Я, суеверная трусиха, нарочно не стала читать пьесу и потихоньку выспрашивала у однокурсников, о чем она, какие в ней роли. В начале третьего курса пришел Евгений Александрович и прочитал свое распределение. Мне досталась главная героиня, Елена Кармина, чего я никак не ожидала, ведь я считалась характерной актрисой. Так мы встретились впервые – как учитель и ученица.

У Евстигнеева-педагога не было какой-то определенной методики. Он был гениальный актер, но не умел объяснять технологию своей работы. Он ощущал роль интуитивно, словно его касалось какое-то озарение. Так было и на наших репетициях. Он никогда не говорил о сквозном действии, сверхзадаче образа – он показывал, мы его повторяли. Он был нашим идеалом, кумиром; мы старались подражать ему как актеру, как личности. Наблюдали, как он двигается, как говорит, как молчит; замечали, как он пропускает какие-то вещи – наши опоздания, нарушения дисциплины. Он был не такой, как другие педагоги, никогда не делал нам замечаний, не ругал. Он нас только хвалил. Наблюдать за ним, пытаться понять, осмыслить его было великим уроком для нас всех. Когда его не было на репетициях, Софья Станиславовна Пилявская, наш педагог, работавшая с ним в паре, наставляла нас, что-то закрепляла, говорила про Станиславского, про жизнь человеческого духа. Евгений Александрович не объяснял – он просто это делал, он так жил, он так работал. Мы смотрели на него и учились.

Однажды ему предложили стать руководителем курса в Школе-студии. Он отказался, даже испугался: «Мне же придется их ругать. Я не могу». Евгений Александрович был философом в жизни и никогда не признавал за собой права судить людей и управлять ими. Это была его принципиальная жизненная позиция. Удивительно – при его огромной популярности он был абсолютно лишен тщеславия и оставался очень скромным человеком. Он отказывался от всех официальных постов и должностей. Ему было противно видеть художников, выходящих на трибуну и вещающих, как надо жить, что? есть сегодня добро и что есть зло. Он считал, что Бог все видит и все рассудит.

Те годы, что мы прожили вместе, мы были очень счастливы. Правда, прошли через множество сплетен и разговоров. Он был намного старше меня и знаменитость; существует стереотип восприятия такой связи. Сами мы не придавали этому значения, но сталкивались с этим постоянно. Нам всегда приходилось бороться за наши отношения. Но у нас было негласное соглашение: мы-то знали правду друг о друге. А разговоры – что ж, люди любят поговорить.

Я могу сказать: он лепил меня, он меня создал. В разных жизненных ситуациях, в профессии он всегда умел что-то подсказать, сориентировать. Для меня Евгений Александрович был идеальный человек, а он культивировал во мне то, что ему хотелось. Я научилась понимать его без слов, как он понимал меня. Я знала каждое его желание, а он – мое. Мы могли находиться в квартире в течение целого дня, не встречаясь, и нас это не тяготило; мы всегда чувствовали друг друга. Так и сейчас – я мысленно советуюсь с ним…

Утром, просыпаясь, я смотрела в потолок и говорила: «Боже мой, как хорошо! Как хорошо!» В этом тоже был его талант – любить и соединять тех, кого любил. Он был как ядро, вокруг которого объединились все мы: двое его детей, его первая жена, Галина Борисовна Волчек, я – маленькая семейная «мафия». Проблемы, связанные с семьей, не были для нас обременительны, я по мере сил старалась, чтобы Евгений Александрович был абсолютно свободен и мог заниматься только собой, своей профессией.

В жизни Евгения Александровича был очень тяжелый и страшный период – когда он ушел из МХАТа. Он очень любил этот театр, за О. Н. Ефремовым готов был идти куда угодно. Они были очень близки в молодости и проработали вместе всю жизнь. Но Ефремов в это время, как казалось Евгению Александровичу, «сошел с колеи».

Евгению Александровичу тогда нездоровилось, после первого инфаркта – снова предынфарктное состояние. Он попросил Олега Николаевича оставить его на год доигрывать только старые спектакли, не репетировать ничего нового, чтобы он мог немного отдохнуть. А Олег Николаевич сказал: «У нас же театр, производство; если ты больной – уходи на пенсию». – «Постой, Олег, а как же Прудкин, как же Зуева, Болдуман?» – «Это все была наша ошибка». Я уверена, что Ефремов не планировал всерьез уход Евстигнеева. Но Евгений Александрович ушел…

Он страшно переживал. Не понимал, почему ему не могут простить его болезнь? Почему его не могут поберечь? Он снялся в «Собачьем сердце», играл у Трушкина и Юрского, началась какая-то новая творческая жизнь. Он приходил во МХАТ доигрывать старые спектакли, приходил, потому что это был его театр, там играли его любимые учителя, партнеры, но ничего нового уже не делал, несмотря на неоднократные приглашения Ефремова. Евгений Александрович так никогда и не простил ему то, что считал предательством.

И все-таки он был счастлив. Многое в эти годы складывалось для него удачно, и он хотел как можно дольше продлить, удержать эту счастливую полосу своей жизни. Сам он говорил: «У меня столько сил и энергии, я столько еще могу сделать, а сердце, как двигатель в старой машине, не тянет. Надо только двигатель отремонтировать, и все будет в порядке». Один из его знакомых незадолго до этого сделал в Лондоне, у знаменитого врача Тэрри Льюиса, операцию на сердце. «Ты знаешь, Жень, я на четвертый день после операции бегал по лестнице и пил коньяк». От многих людей он знал, что эта операция почти безопасна и что она необходима для его хорошего состояния. Он хотел привести себя в форму и решился ехать в Лондон. Николай Николаевич Губенко, тогда министр культуры СССР, дал деньги. Евгений Александрович нашел паузу в своем расписании. 5 марта должна была пройти операция, ему обещали, что к 10-му числу он будет в порядке, на 17 марта был назначен «Вишневый сад», на 21-е – «Игроки», потом досъемки «Ивана Грозного». Он относился к операции легко и, казалось, не беспокоился за ее исход.

Мы прилетели в Лондон вечером 2 марта. Нас поселили в роскошной посольской квартире. 3 марта был свободный день. У Евгения Александровича была привычка отдыхать дома, он не любил никуда ездить, гулять по улицам. Он очень много бывал за границей, но почти не выходил из гостиничного номера. Бродить по городу ему было неинтересно, его хватало только на первые полдня. У него была гениальная интуиция – мне кажется, такой же природы, как у Пушкина, написавшего Испанию в «Каменном госте» так, словно он был там и знает каждый уголок. Евгению Александровичу было достаточно намека, мимолетного ощущения, чтобы воссоздать всю картину. Когда он рассказывал о своих поездках, казалось, что он в подробностях изучил город, страну, а ведь этого никогда не бывало.

В Лондоне он уже был два раза, на съемках и на гастролях; тоже, конечно, просидел свободное время в номере, но ему этого было довольно. Мы сидели дома. Он немного волновался, но к вечеру и это прошло. Мы поехали на машине смотреть вечерний Лондон, зашли в какую-то таверну, выпили пива. У него было роскошное настроение – никакого страха, никаких дурных предчувствий. Он, казалось, сгорал от любопытства – как ему будут делать операцию, – рассказывал, как он себе все это представляет. Ночью я проснулась от того, что увидела во сне, как он курит. Я включила свет: он сидел и курил. Такого никогда прежде не бывало. Я рассердилась, заставила его выбросить сигарету и лечь спать и только мельком подумала, что, должно быть, он все же очень волнуется. Через некоторое время он опять проснулся и включил свет. Он был в холодном поту и дрожал, как маленький ребенок. «Я сейчас умру». Я стала успокаивать его: «Ты вспомни свою маму. Ведь могла же она продлить свою жизнь ради тебя, потому что очень этого захотела. Зачем ты себя раньше времени хоронишь?»

Он уснул. Утром мы поехали в клинику. Ему должны были сделать обследование, маленькую предварительную операцию – коронарографию – и оставить в клинике до утра, чтобы оперировать. Ночные страхи были забыты, он шутил и снова был в прекрасном настроении. Пока ему делали анализы, я пошла погулять, а часа через два вернулась к нему в палату и села около его кровати. Евгений Александрович сказал: «Езжай-ка ты домой. Что здесь сидеть? Приедешь завтра утром, перед операцией, а чтобы тебе не было скучно, я тебе позвоню сегодня вечером». Я решила дождаться Тэрри Льюиса и врача из нашего посольства, который должен был переводить. Полчаса мы сидели вместе, шутили, разговаривали. Евгений Александрович с утра ничего не ел перед обследованием и послал меня сказать медсестре, что он голоден. Я сходила, вернулась к нему: «Через пять минут они тебя покормят».

За эти пять минут он умер…

Все происходило так быстро, что теперь эти события прокручиваются в моем мозгу как ускоренная киносъемка. Только я ему это сказала, вошли Тэрри Льюис и посольский врач. У Льюиса в руках был лист бумаги, он стал говорить и рисовать, а посольский врач переводил, очень быстро, без пауз: «Я ознакомился с вашей историей болезни, завтра мы будем вас оперировать, но у нас принято предупреждать пациента о возможных последствиях операции. Вот ваше сердце (он нарисовал), в нем четыре сосуда. Три из них забиты, а четвертый забит на девяносто процентов. Ваше сердце работает только потому, что в одном сосуде есть десять процентов отверстия. Вы умрете в любом случае, сделаете операцию или нет!» В переводе слова звучали буквально так.

Евгений Александрович весь похолодел. Я держала его за руку. Я увидела, как он покрылся испариной и стал тяжело дышать носом. Когда ему становилось плохо, я всегда заставляла его дышать носом, по Бутейко. Я поняла, что с ним что-то случилось. Что-то стало происходить в его сознании, он испугался этого нарисованного сердца. Я заговорила с ним, стала его успокаивать, и в это время какие-то люди, которых я не успела рассмотреть, оторвали меня от его руки и быстро куда-то повели. Я успела заметить на экране, где шла его кардиограмма, прямую линию, но ничего еще не понимала и испугалась по-настоящему только тогда, когда меня стала утешать медсестра.

Пришел посольский врач: «Наступила клиническая смерть. Но вы не волнуйтесь, его из клинической смерти вывели, он очнулся». Господи, если бы рядом стояла я, кто-нибудь, кого он знал, он бы очнулся навсегда…

Я представила: он пришел в себя – кругом все чужое, английского языка он совсем не знает… Я слышала суету в коридоре, это Евгения Александровича срочно повезли на операцию…

Четыре часа я просидела в этой комнате. Посольский врач прибегал с новостями: «Он умирает»… «Он жив». Я уже истерически смеялась над ним: все это походило на дикий розыгрыш. Я сидела у окна и смотрела через внутренний двор на окна реанимационной, куда Евгения Александровича должны были привезти после операции. Сто раз открывалась там дверь, приходили и уходили какие-то люди, но его так и не привезли. Вместо этого опять появился посольский врач:

– Операция закончена, но ваш муж умирает. Операцию провели блестяще, но нужна пересадка сердца.

– Ну так сделайте!

Я была потрясена тем, как холодно он говорил:

– Нельзя, это обговаривается заранее. Поэтому мы отключили его от всех аппаратов.

– Кто вам дал право?! Я позвоню нашим друзьям в Австралию, мы найдем донора… Не могли бы вы продержать его хотя бы несколько дней?

– Нет, это надо было обговорить заранее.

Вошел Тэрри Льюис: «Я вынужден вам сообщить, что ваш муж скончался…»

Через полчаса мне разрешили войти к нему…

Он лежал удивительно красивый. Я обняла его и почувствовала, что он теплый… Не может быть человек теплый и мертвый! Я умоляла его не оставлять меня, – это длилось, кажется, долго-долго…

Потом я вдруг почувствовала, что это не он, что я разговариваю уже не с ним. Если бы это был он, все было бы по-другому, он бы отреагировал. Я помню этот миг своего сознания, помню, как у меня началась истерика, как я билась на полу, как очнулась от запаха какого-то лекарства…

Могли ли мы представить, каким окажется наше возвращение из Лондона… Мне вернули оставшиеся от операции деньги, за которые был выбран по каталогу самый красивый гроб ручной работы из красного дерева, одежда – саван, расшитый серебром и золотом. Кто-то из посольских сказал, что гроб слишком тяжелый, что за такой вес можно перевезти пять тел. Я орала на него: он вам не тело, он великий русский артист. Атташе по культуре собирался устроить «светский раут» с гостями и прессой – отпевание Евстигнеева в лондонской часовне; слава богу, без этого обошлось. Приезжала Ванесса Редгрейв, чудная актриса, сердобольная женщина, подруга Галины Борисовны Волчек и приятельница Евгения Александровича, попрощаться с ним и утешить меня…

Когда я садилась в самолет, господа из посольства, перестав называть Евгения Александровича «телом», были ласковы и предупредительны: «Не волнуйтесь, Евгений Александрович с вами, все в порядке, все замечательно…» Мы возвращались в Москву.

Я не перестаю искать объяснений его смерти. Она была абсолютно нелогична, абсурдна. Ведь я видела это своими глазами – спокойный, веселый человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали: вот так вы можете умереть.

И я нахожу единственный ответ: его гениальное воображение. Так же как он мог представить себе любую страну, выйдя на полчаса на улицу, так же он представил себе свою смерть… Он вошел в нее, как в очередную роль.

Остальное – дело медицины. Наступила клиническая смерть, он почувствовал ее и вернулся, но сердце его было слишком изношено, и удар слишком силен.

Никто не знает, что он испытал перед смертью, но у него осталась на лице улыбка. Он лежал в своем роскошном гробу, в одеянии, в каком никогда никого здесь не хоронили, и улыбался нам…

Казалось, он играет новую роль, ведь он не знает, что он умер…

Но для меня, его родных и друзей, надеюсь, что и для всех зрителей, он жив.

Всех участников этой книги объединило чувство радости и счастья, что они были не только знакомы с Евгением Евстигнеевым, но вместе с ним учились, играли в фильмах и спектаклях, работали над ролями, ездили на гастроли, дружили и просто находились рядом. Каждая история – искренний рассказ, отдельный сюжет, яркое воспоминание. Это та единственно возможная мозаика, которая, сложившись в общую картинку, дает ясное представление о главных жизненных этапах Евгения Евстигнеева, о его становлении как артиста, раскрывает удивительные грани его таланта и показывает его большим и очень настоящим Человеком.

Спасибо вам, мои дорогие друзья и коллеги, за эту чудесную книгу, за добрую память сердца.

Ирина Цывина

Артист на все времена

Ирина Цывина. Мама

Ловлю себя на странном чувстве, что человек – существо анонимное, безымянное. Существо тайное. И когда человек жив, то эта тайна его живет вместе с тобой, но вот приходит смерть – и человеческая тайна отодвигается, как бы замыкаясь на самое себя, становится все менее доступной, все более загадочной. Думая об этой тайне, невольно приходишь к мысли, что, может быть, какую-то зацепку можно найти в самом начале, в детстве, в самом родном человеке…

Держу в руках старенький дешевый блокнотик, вновь и вновь пробегаю глазами неровные строчки, написанные Марией Ивановной Евстигнеевой-Чернышовой.

Я помню, как Жене понравилась мысль – написать о ней, о его матери. Он радовался этому моему намерению так, как радуются чему-то глубоко важному. Хотя мне не привелось даже увидеть ее: я – так странно произнести это слово – уже не застала ее. И этот пожелтевший блокнотик – пожалуй, самое личное из того, что осталось после ее смерти. Казалось бы, что может больше раскрыть внутренний мир человека, как не его собственный дневник. Но это не совсем дневник: он лишен всякого психологизма, всяких свидетельств внутренней жизни человека. Напротив, в нем лишь скупо сообщается о датах приезда и отъезда сына; о том, как долго не было дождей летом такого-то года; о том, когда переименовали Нижний Новгород в Горький; а здесь фамилии известных артистов, имеющих порой лишь то отношение к сыну, что они люди одной с ним профессии; или – нехитрые рецепты от бессонницы, от головной боли и проч.; еще – имена чемпионов очередной Олимпиады; даты смерти близких и далеких, дни рождения внуков и даты отправления посылок им… и лишь одна собственно психологическая запись (и та зачеркнута): «…а Женю ждать долго; может, до него умру».

Что же, она дождалась своего единственного – он приехал к ней февральским вечером, и она сказала: «Ну, наконец-то, сынок, наконец-то могу умереть». И на его реплику о том, что поздно и ей пора спать, ответила: «Я еще посижу немного. А ты иди ложись. Я постелила тебе». Он поцеловал мать и ушел спать. Наутро он застал ее в том же положении, она в той же позе сидела в комнате, но жизнь уже покинула ее. Она не могла умереть, не увидевшись с ним…

…Вот, по всей вероятности, последняя фотография матери Евгения Александровича. Удивительное сходство с сыном. Впечатление, будто у них – одно лицо. Странное впечатление. Они и умерли под одним знаком Зодиака, под одной звездой: она в феврале, он в марте.

Ее присутствие в жизни сына было чрезвычайно важным. Между ними существовала глубоко внутренняя, несуетная преемственность. Попытаться определить ее – значит еще раз убедиться в невозможности передать это словами, хотя что-то, очень и очень смутно, проступает под, в общем-то, таким расхожим словом как «скромность», которая в случае столь популярного артиста кажется просто уникальной. Вот лишь один эпизод.

Когда Евгению Александровичу присвоили звание народного артиста СССР и пришли друзья поздравить его, Мария Ивановна отозвала их в сторону и очень просила: «Только не хвалите его, не надо; он этого не любит». Вероятно, ей казалось, что всякого рода похвала, пусть и справедливая, – это что-то излишнее, ненужное, что человека просто не подобает хвалить, это как-то умаляет его достоинство. Быть может, этим объясняется то, что в жизни Евгений Александрович был скорее молчуном, человеком, не склонным никоим образом судить людей. Он предоставлял им быть такими, каковы они есть, и если что-то в человеке вызывало протест, он просто отстранялся, отходил в сторону…

Отношения между ними, матерью и сыном, были тихим, тайным обожанием. Евгений Александрович был смыслом жизни для этой простой женщины, при том что окружение, ритм, самый способ существования одного из них так мало походил на жизнь другого. Действительно, с одной стороны – известный артист, и с другой – простая женщина, всю жизнь проработавшая на заводе «Красная Этна» в Горьком. С одной стороны – человек, без которого невозможно представить более или менее полно нашу культуру, и с другой – тихое, незаметное, «периферийное» существование. Но внутренний, сокровенный ритм их совпадал. И мне кажется, невозможно понять «тайну» Евгения Евстигнеева, не вспомнив о его матери, о ее «тайне».

Когда он родился, ей было тридцать два. Старший брат Евгения Александровича по отцу был артистом-комиком в провинциальном театре. Он умер молодым, и эта смерть как бы укрепила Марию Ивановну в мысли, что профессия актера подвластна какому-то страшному року, и она решила для себя, что уж кем-кем, а артистом ее Женя никогда не будет. И когда она столкнулась с выбором своего родного сына стать артистом, то испугалась и предприняла все возможное, чтобы удержать его. Так, она убедила начальника отдела кадров завода (все той же «Красной Этны»), где Евгений Александрович работал слесарем, чтобы тот ни под каким предлогом не отдавал сыну документы, и прошло четыре года, прежде чем сын все-таки стал студентом Горьковского театрального училища.

Но вот другой случай, и тут Марии Ивановне пришлось сыграть роль, прямо противоположную предыдущей. Работая после окончания училища во Владимирском драматическом театре, Евгений Александрович мечтал о Москве; он хотел уехать, но его не отпускали из театра. Тогда они с Марией Ивановной пошли на хитрость. С ее согласия он обратился к администрации театра с просьбой отпустить его к матери в Горький. И благодаря тому, что мать подтвердила необходимость пребывания сына рядом с ней, его наконец отпустили. Он стал свободен и тогда уехал в Москву, и Москва приняла его…

С тех пор Мария Ивановна жила от расставания с ним до новой встречи.

Теперь они, вероятно, встретились вновь и уже навсегда…

Владимир Кашпур. Неисчерпаемая глубина души

В 1951 году, когда я уже проработал сезон во Владимирском областном театре драмы имени А. В. Луначарского, к нам приехала из Горьковского театрального училища группа выпускников. Евстигнеев среди них считался самым талантливым.

При знакомстве он показался мне совсем мальчишкой: 25 лет, а выглядел моложе. Худой, живой, общительный, жизнерадостный. Поселили его со мной в одну комнату в общежитии. Там у нас только и помещалось, что две кровати, стол, да на треугольной полочке стоял радиоприемник, и мы ночами подолгу слушали музыку.

В этом старом доме (в общежитие переоборудовали бывшее картофелехранилище) комнатушка была полуподвальная, в едва зарешеченных окнах видны только ноги прохожих… Прожили мы с ним так четыре года.

Он любил жизнь, хотя всегда критически, с улыбкой относился к ней, болезненно ненавидел любую несправедливость и всякое предательство. Был влюбчивым до бессонницы, до голодных обмороков… «Я ее страшно люблю, я без нее жить не могу!» – бывало, говорил он мне в порыве своего юношеского увлечения.

В театре Женя сразу завоевал признание не только зрителей, но, что еще труднее, признание труппы. Играли мы все очень много – по пять-шесть премьер в сезон, почти каждый день выезды в область. Во всех постановках участвовали с ним вместе: в труппе было всего тридцать два человека, так что приходилось играть и большие, и маленькие роли. Наш главный режиссер Василий Кузьмич Данилов, бывший моряк, человек очень справедливый, любил молодежь и рассчитывал на нас. После приезда горьковчан театр стал более популярен в городе. Данилов вообще старался не отставать от театральной моды, часто ездил в Москву и понравившиеся ему спектакли дублировал. Во Владимире тогда шли спектакли «Порт-Артур», «На золотом дне», «Варвары», «Оптимистическая трагедия» и многие другие. Почти во всех мы с Женей участвовали: и в «Ночи ошибок» (это вообще молодежный был спектакль), и в «Ревизоре», «Варварах», «Ромео и Джульетте», в «Разломе», «Любови Яровой». Случалось, играли в очередь одну и ту же роль, как в «Оптимистической трагедии» главаря анархистов.

Василий Кузьмич, как я уже сказал, любил молодых и доверял нам. Помню, в «Оптимистической» предложил: «Ребята, придумайте сами решение сцены!» Ну уж мы там и разошлись, похулиганили вволю, играя группу анархистов. У одного за плечами торчит самовар, у другого – еще чище – на ремне кобура от пистолета висит, а когда он спиной повернется, видно, что из нее бутылка торчит… Почти все это потом Василий Кузьмич снял, потому что было, конечно, много лишнего, но зато повеселились мы как следует и доставили удовольствие труппе, когда она это смотрела.

Жили бедно, зарплата маленькая, одеты были кое-как. Помню, однажды мы с Женей приехали на рыбалку с удочками, ну и засиделись дотемна. Куда идти? Стали стучаться в ближние дома, проситься переночевать, но хозяйки как увидят нас (выглядели мы просто как какие-то бродяги), так и не пускают. Пришлось нам около знаменитого Спаса на Нерли под опрокинутой лодкой ночевать… Однажды в день рождения Жени, 9 октября, мы еле-еле наскребли на четвертинку и одно яблоко. Много лет спустя в Москве я думал, что бы ему, тогда уже известному и обеспеченному артисту, подарить на день рождения. И послал ящик четвертинок и одно красивое яблоко. Он, конечно, вспомнил нашу молодость и с радостью рассказал за столом историю этого подарка…

Почему он ушел из Владимирского театра и поехал в Москву снова учиться?

Во Владимире он был уже на взлете, много играл, имел своего зрителя. Вся его дальнейшая жизнь в провинции была предопределена. Но МХАТ для всех нас являлся вершиной театрального искусства, и все мы стремились, конечно, только туда, желая совершенствоваться.

Уговорил Женю поехать в Москву показаться его товарищ по Горьковскому училищу Миша Зимин. И ходит такая легенда, что уже после первого прочитанного им отрывка ему сказали: «Достаточно. Вы приняты».

Когда мы снова встретились?

В Москве, когда и я решил показываться в Школу-студию. Женя, который уже тогда ее окончил (шел 1956 год), подыгрывал мне как партнер. Курс набирал В. Я. Станицын, а поскольку я просил принять меня сразу на 3-й курс, то собрались все мастера студии: А. К. Тарасова, П. В. Массальский, С. К. Блинников, М. Н. Кедров. Я сказал, что хотел бы показать отрывок из 5-й картины «Кремлевских курантов» – встречу Ленина и матроса Рыбакова (я играл Ленина у себя в театре). Женя подыгрывал Рыбакова. Мастера были в некотором замешательстве, поскольку Ленин – и без грима?!

Потом В. Я. Станицын спросил меня, что бы я еще хотел показать. Тогда мы сыграли сцену Шванди (Евстигнеев) и солдата Пикалова из «Любови Яровой». После этого экзаменаторы попросили нас выйти. А Женя успокаивал меня, что все завершилось удачно, он увидел это по лицам педагогов. Так и получилось: я был принят, стал студентом, как Женя когда-то. Так мы снова с ним оказались вместе.

Он от природы был богато одарен: наблюдательность замечательная, такие детали схватывал с ходу, запоминал, что другой и не заметит вовсе. Проницательность была огромная – человека видел насквозь. Но умел все до поры прятать, обдумывать, копить в себе. Поэтому он был всегда ярок, обаятелен, жизнен. Этим он сразу стал интересен, стал любим артистами, которым было с ним легко играть.

Ему все люди были любопытны – от прохожего на улице до знаменитости. Посмотрит – как сфотографирует, потом, может и не скоро, напомнит, покажет – а показывал он изумительно, даже одним жестом или взглядом! – только удивишься: когда успел запечатлеть?! Приятелей у него в Москве среди актеров стало много (ведь снимался постоянно, да при его общительности, жадности на людей), но сходился близко он с немногими, был в этом осторожен, выбирая тех, кому можно довериться. От него люди заряжались, питались творческой энергией. Сам же он больше всего ценил жизнь в ее обычных, непосредственных проявлениях.

Мы как-то с ним пошли на концерт самодеятельности. Выступала девочка, пела что-то, потом – то ли ноту не взяла или еще что произошло – она сказала «ой!» и ушла со сцены, не захотела повторять… Жене понравилась эта непосредственность. Он ценил ее и в жизни, и в искусстве.

Он был очень музыкален во всем, даже в интонациях речи. Его реплики партнеру, порой одно какое-нибудь междометие, были музыкальны по ритму, их эмоциональность сразу отзывалась в зрительном зале. Он в юности играл на гитаре, немного на рояле. Обожал ударные. Причем на гитаре не то что романсы, а Листа любил играть. Классику мог слушать часами. В спектаклях, если надо, он и на балалайке играл. Но что меня всегда поражало – его слух, чувство ритма, тонкое восприятие каждого инструмента. Когда мы по ночам в общежитии слушали приемник, он восхищался аранжировкой, часто говорил: «Слушай, как делят!» – это он про аранжировку мелодии инструментами так выражался, восхищаясь.

На любом стуле, на любом столе мог ложками или пальцами ритм отстучать или ногами чечетку выбить! Все это от природы в нем было щедро заложено, особенно тяга к ритмическому выражению себя. Он многое делал импровизационно и очень заразительно.

Незаменимых нет – часто говорили и говорят у нас. Нет, не согласен! Евстигнеев незаменим, неповторим! И вообще, ведь каждый человек (а значит, и актер) индивидуален и неповторим, как отпечаток пальца. А Евстигнеев еще был и уникален. Казалось, что вдохновение не покидало его никогда. Он всегда умел создавать вокруг себя театр искрометными актерскими открытиями: и на репетиции, и в компании, и в быту. Он всегда, даже на съемке, искал зрителя как партнера – без обратной связи он не мог жить и работать. Ему казалось, что если он не сумел на репетиции найти что-то новое, интересное, то не стоит и репетировать. Ему всегда хотелось побеждать: в бильярд ли он играет (не уйдет, пока не выиграет) или на рыбалке – ему хотелось во что бы то ни стало поймать рыбешку, пусть маленькую, но поймать, и тут же ее отпустить обратно в воду…

Прост, вообще, он был только с виду, а так-то – по душе, по огромному таланту – неисчерпаемая глубина. Я часто вспоминаю его замечательную роль Чебутыкина в «Трех сестрах», которую он очень любил. Там есть сцена, в которой пьяный доктор разоблачает себя и окружающую фальшь. Он с такой мукой говорил: «Третьего дня разговор в клубе; говорят Шекспир, Вольтер… Я не читал, совсем не читал, а на лице показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость!» Это было очень личное место, евстигнеевское, замечательно сыгранное к тому же – он там и смеялся, и плакал одновременно. Он и в жизни был очень искренен, совестлив, не любил ничего показушного и справедливо, без скидок оценивал окружающих.

Тут еще можно вспомнить о его Соломахине из «Заседания парткома» А. Гельмана. Пьеса была социально остро поставлена О. Н. Ефремовым. Там по мысли режиссера не было отрицательных героев. «Доказывайте свою правоту!» – говорил Ефремов. Евстигнеев, который всегда критически относился ко всем недостаткам в обществе, играл в этой роли прежде всего гражданина, представителя народа. Он так убежденно, с болью говорил М. Зимину, по пьесе своему начальнику и противнику: «Почему вы без нас все решаете?» – что ясно было: это не парторг по обязанности сказал, а человек, болеющий за дела в государстве. И еще он в этой роли замечательно умел молчать. Тот, кто его хорошо знал, мог бы понять его отношение и без монолога – так он был выразителен. Он мечтал о совсем молчаливой роли, без текста. Наверное, для этого нужен гениальный драматург, но он-то сумел бы это сделать как никто другой… «Если я молчу, то зритель должен понимать, о чем я молчу», – говорил он.

В нем все сосуществовало: и глубокая искренность, когда он словами персонажа свое, выстраданное нес со сцены, и находки его бесчисленные, самые разнообразные. Он это называл «припек в роли». И в каждой из них у него свой, евстигнеевский «припек» был. В каждой работе есть эта законченность, виртуозность отделки, я бы сказал – концертность. При этом он не позволял себе нарушать ансамблевость спектакля или режиссерский рисунок. Возьмите хоть Ивана Адамыча из «Старого Нового года» М. Рощина. Драматург на репетициях вписывал рожденные тут же Женей реплики, и роль вырастала. Все это автору, артисту и всем участникам спектакля нравилось. Да и в последней своей роли, в «Игроках-XXI», когда он появлялся на сцене, один его взгляд на партнера, один характерный поворот головы уже создавали образ и вызывали в зале аплодисменты. Так же его встречали и в спектаклях, которые он продолжал играть во МХАТе: в «Чайке», «Дяде Ване», «Колее». Он все роли играл всегда с полной отдачей, хотя и отлеживался на кушетке в своей гримерной, принимая лекарства, после каждой темпераментной сцены.

…Он любил свою маму Марию Ивановну самой глубокой и трогательной любовью. Она для него была живым воплощением русской душевной простоты и мудрости. В тяжелые военные и послевоенные годы они очень заботились друг о друге. Он и в Москву учиться приехал в сшитой ее руками шубе, потом она у него долго хранилась…

Последний раз мы виделись с ним в начале марта, перед его отъездом в Лондон на операцию. Он был живой, веселый. «Я тебя жду!» – сказал я ему на прощание. Оказалось – навсегда. И теперь у меня без него постоянно ощущение душевной пустоты…

Олег Басилашвили. Женька

Солнце, весна, радость, любовь… студенчество, одним словом. Наши глупые молодые головы гордо реют над толпой. Еще бы: мы – студийцы прославленной Студии МХАТ, у нас на груди значок с белоснежной чайкой, мы почти ежевечерне протираем единственные штаны на знаменитых ступеньках бельэтажа МХАТа, мы вхожи в кафе «Артистическое», где бульон и пирожки с мясом…

…Мы замечательно вдеваем отсутствующую нитку в отсутствующую иголку, вворачиваем отсутствующую лампочку в отсутствующий патрон, мы учимся жить правдой физических действий, наша общая гордость – этюд «Уборка урожая в колхозе», где отсутствующими вилами швыряем мы отсутствующие снопы…

…Мы делаем этюды «на общение», пытаясь без слов передать мысли партнеру, впадая от напряжения в полуобморочное состояние…

Мы – это студенты курса, руководимого Массальским, педагогами Вершиловым и Комиссаровым, мы – это группа юношей и девушек, бедно одетых, полуголодных, полупьяных от сознания причастности к великой тайне Художественного театра.

Позднее в этой толпе счастливых щенят появляется новая, весьма странная фигура. Это худющий, костлявый, почти лысый человек с зеленоватым от недоедания лицом. На человеке этом – вечно один и тот же неопределенного цвета ветхий пиджак и почти прозрачные от древности, поблескивающие на коленях штаны.

Возраст – значительно старше нашего. Женька Евстигнеев.