скачать книгу бесплатно

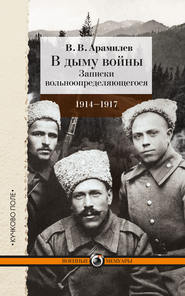

В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917

В. В. Арамилев

Военные мемуары (Кучково поле)

Книга писателя Арамилева (1896–1954) – личный, полный ценных бытовых зарисовок об окопном быте взгляд на происходящее в Великой войне, непосредственным участником которой он был. Ее уникальность состоит в освещении сложных психологических моментов войны – таких как инстинкт самосохранения, жизнь в экстремальных условиях. Война у Арамилева формирует особый тип психологии участника боевых действий, которую можно рассматривать как непрерывную череду пограничных ситуаций, бытие на грани жизни и смерти.

В. В. Арамилев

В дыму войны: Записки вольноопределяющегося. 1914–1917 годы

Публикуется по изданию

Арамилев В. В. В дыму войны. Записки вольноопределяющегося (1914–1917 гг.). – М., 1930. – 340 с.

Часть первая

Над городом мирно роняет первые звонкие, ведреные дни переломный месяц – август.

По утрам, когда лилово розовеет заря и курятся голубые туманы, из серебряной листвы садов перезвоном далеких колокольчиков разливается бойкий птичий стрекот.

Но все это кажется таким далеким и ненужным…

Жизнь – заласканная, убаюканная буднями, крепко стреноженная косными формами вековых традиций – вдруг слетела с своих обтертых петель и закружилась в дикой свистопляске, в буйной водоверти, в ощутимом предчувствии чего-то невиданно жуткого и таинственного.

– Война!..

Я растерялся и не знаю, что делать. О продолжении научных работ, для которых по поручению университета я прибыл в эту глушь, не может быть и речи.

Меня могут призвать в армию.

Я, вероятно, вполне «созрел» для того, чтобы убивать и быть убитым.

Граве, мой помощник и однокашник по университету, советует срочно ехать в Москву и хлопотать об отсрочке…

Но выехать не могу: у меня в нескольких районах разбросаны инструменты, аппараты и работают люди по моим заданиям. Для ликвидации дела нужно не менее двух месяцев.

– Будем ждать, – говорю я Граве.

Я третий день в уездном городке. Глушь несусветная раскачалась, и новым обликом щеголяют кривые переулки.

Идет мобилизация запасных. Город в нервозе, в животной панике, в тучах пыли. На улицах днем и ночью лихорадочное движение.

Раздражающе-зычный густой стон, дикие выкрики, истерические визги и плач женщин. Лохматый неумолчный гомон потревоженного людского муравейника время от времени прорывается отборной матерщиной, смертным хрипом и воплем венской гармошки…

Последний нонешний денечек

Гуляю с вами я, друзья,

А завтра рано, чуть светочек,

Заплачет вся моя семья…

Площади и улицы городка напоминают пьяную ярмарку.

У канцелярии воинского начальника гудит серая, безликая, звонкоголосая толпа.

Люди какие-то грязные, нечесанные, заспанные, раздраженные. По всем улицам бродят неуклюжие мужики с большими котомками за плечами, горланят песни, дикие и заунывные.

Для мобилизованных нет квартир. Казармы забиты до отказа пят на Соборной площади на земле, подложив под головы землистые торбы с сухарями.

Бабы с ребятишками ютятся тут же.

Соборная площадь похожа ночью на скифское становище… Горят огромные костры.

От площади, колыхаясь, тянется в бездонную голубень небес широкая сверкающая полоса огня.

Парусом вздуваются огневые снопы и, сгорая в ломком хрустальном воздухе ночи, дробятся в ослепительном каскаде золотисто-оранжевых брызг.

Ветер бросает пригоршни искр по всему городу. Домовладельцы – им ведь костров разводить не надо: они сидят по своим квартирам – боясь пожара, жаловались воинскому начальнику, просили «прекратить» костры.

Но костры горят…

Бабы победоносно ворочают золотые головни, жарят на кострах ядреную картошку, сушат детские пеленки…

В городке много пьяных. Винные и пивные лавки закрыты, но, очевидно, не казенкой единой пьяна Русь.

Появились шинкари. Продают запрещенное вино по неслыханно высоким ценам. Городские мещанки оживленно торгуют хмельной бражкой и пивом домашнего изготовления.

В каждом домике с крашеными расписными ставнями, геранями на окошках – распивочно и навынос.

Краснощекие, сытые, грудастые девки лущат на крылечках семечки, зазывают гостей выпить и закусить.

* * *

В городке каруселью кружатся слухи, фантастические и наивные.

Центральные газеты приходят с опозданием, расхватываются с бою.

Все оказались грамотными. Все вдруг захотели читать газеты. Все поголовно интересуются политикой, международным положением.

Запасные все еще без толку бродят по улицам.

На загорелых, угловатых, щетинистых, иконописных лицах какая-то тупая покорность и плохо скрытая злоба.

Мужику помешали жить, растревожили его как медведя в берлоге. Он сердится, но пока еще сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на Отечество… Разобраться ему не легко, но я знаю и чувствую – он в конце концов разберется. И агенты тех, кто гонит его на войну, я ясно это вижу, боятся его. Отсюда эти «уступки» мобилизованным, отступление от твердых «правил», которым должно «следовать» «вверенное» начальству население.

В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки.

Они как тень, как жалкие, покорные собачонки бродят за мужьями, голосят, причитают, молятся утром на восток, на церковь.

Горе сразило баб. Лица у баб красны и опухли от слез. Когда слезы застилают глаза, бабы поднимают подолы панев и действуют ими как носовыми платками.

Вышли с Граве погулять.

На прогулке случайно познакомились с местным «поэтом» Львом Анчишкиным.

Он закончил юридический факультет, а пошел по литературной части. Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов.

Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком, разносит рассейскую отсталость.

Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил:

– Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь», как выразился один из писателей Запада…

Тысячи лет живут – и никакого прогресса… При Рюрике, при Владимире, при Иване Грозном в юбку сморкались, и сейчас вот, в двадцатом веке, в нее же сморкаются. И заметьте, не от бедности это, а от некультурности. Некультурность в крови русского народа…

– Эти вот Маланьи, Матрены – кариатиды, они переживут еще десятки войн и всяких революций, социальных и технических, а не сдвинутся со своей межи…

Через сто лет они так же будут лечить мочей трахому, наговором – сифилис, поить менструационной кровью своего любовника, во время ливня заворачивать юбку на голову и делать из нее зонтики. Нет, что вы ни говорите, а Лесков прав, утверждая, что «на русский народ хорошо смотреть только издали, когда он молится и верит».

И Достоевский прав, когда говорил, что мы торопливые люди – слишком поспешили с нашими мужичками. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы… Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского.

Какой-то «замечательный» русский поэт, увидев на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика». А Достоевский ответил: «Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de Pimperatrice («букет императрицы»). Я всех русских мужиков отдам за одну Рашель». Здорово? Правда?

Так исходит бешеной слюной ненависти к народу «западник». Граве сочувственно кивает ему головой.

Я молча шагаю в ногу с поэтом. Спорить не хочется. Мысли другим заняты.

На фоне развертывающихся мировых событий «проклятый» вопрос о русском мужике, имеющий многовековую давность, кажется таким праздным, неуместным…

Простились мы дружески. Обменялись адресами. Обещал заходить ко мне вечерами.

* * *

Партию запасных отправляли в губернский город. Бабы задержали отправку поезда на два часа.

Они точно посходили с ума… После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей.

Это проводы…

На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами…

Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды.

Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как-будто их резали.

* * *

У меня сидит поэт Анчишкин. Случайно забрел брат хозяина – сектант-толстовец, цепкий и ловкий начетчик Макар Афанасьевич Сюткин с лопатообразной русой бородой.

Энергичное чисто русское лицо испорчено оспой. Голубые чуть-чуть раскосые глаза отливают фантастическо-азиатским упрямством.

Поражает меня феноменальной памятью. Великолепный знаток Толстого. Цитирует на память целые страницы…

Во всем остальном, что не относится к толстовству, круглый невежда. Безграмотен.

Но говорит проникновенно. Искренен безусловно.

Слушая его, невольно прощаешь ему безграмотность, узко сектантскую резкость и любуешься им…

Был три года в ссылке в Восточной Сибири, сидел за свои убеждения несколько раз в тюрьме, и, как видно, ничто не сломило его.

Отрицает все: Запад, культуру, церковь. Резко высказывается против войны. Сцепился с Анчишкиным.

Когда Сюткин вышел, Анчишкин дал ему свою оценку.

– Эти «бунтари» государству неопасны. Пошеборшат немного для виду и сядут на свой шесток. Все эти, с позволения сказать, анархисты доморощенные философы, начиненные яснополянской окрошкой, проповедники, искатели правды, справедливости, отрицатели, святоши и странники – просто юродствующие себялюбы, пройдохи или дегенераты с разжиженными, отравленными монгольским фатализмом мозгами.

– А вы, Граве, как смотрите на это?

Он топорщится и краснеет как девица.

– Я того же мнения…

– Вы за войну, стало быть? – спрашиваю я в упор.

Лиловые пятна ползут через щеки и виски к кончикам его ушей. Пунцово-красный от натуги, он с комичной торжественностью говорит:

– Я не пасынок своей родины… И в грозный час испытаний не встану в ряды ее изменников и предателей.

– Ой, как громко!

Граве, насупившись, молчит.

Анчишкин крепко жмет ему руку.

– Молодец! Вы хоть и немец по происхождению, но по духу истинно русский человек.

– Давно известно, – говорю я, – что новообращенные католики щеголяют необычайной ревностностью и бывают католичнее самого папы. Генрих Гейне констатировал это даже в отношении евреев, переходящих в католичество. То же самое можно сказать про иностранцев, акклиматизировавшихся в чужой стране.

Анчишкин сосредоточенно «сосет» желтую японскую сигаретку и барабанит пальцами по покрышке стола.

Граве напружинился, готовый прыгнуть на меня. Щетина волос, коротко подстриженных ежиком, шевелится:

– Мы двести лет в России. Мой дед и прадед дышали русским воздухом, привольем российских степей… Какой я иностранец? И вообще это ослиное, кабацкое, эстрадное остроумие не делает вам чести…

* * *

Запасные разгромили две казенных винных лавки и «рейнсковой погреб» Магомета Тухваттуллина. Тухваттуллин бегал за погромщиками и на коленях умолял «пощадить его имущество». Плакал, целовал сапоги пьяных мужиков. Его отталкивали и не слушали.

Все «имущество» (вино) тут же на улице делили и распивали.

Полиция, по-видимому, бессильная что-либо сделать для восстановления порядка, притаилась по углам, не подает признаков жизни.