скачать книгу бесплатно

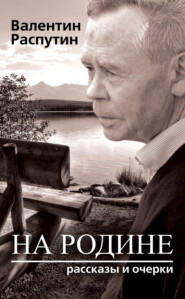

На родине. Рассказы и очерки

Валентин Григорьевич Распутин

Валентина Распутина уже при жизни называли выдающимся писателем и классиком русской литературы. Его произведения пронизаны болью за судьбу народа и родной земли, они наделяют читателя очистительным чувством сострадания, без которого немыслим русский человек. Таким было его видение жизни, такой завет он оставил нам в наследство: любить свою землю и свой народ, быть нетерпимыми к тем, кто лишает людей священной памяти о прошлом.

Эта книга, составлена самим Валентином Григорьевичем из его рассказов, очерков и статей. Она посвящена любви всей его жизни – родному сибирскому краю, воспетым им Байкалу и Ангаре. Данная книга повествует о неразрывной связи человека со своей малой Родиной, о том, как важно сохранять эту связь в современном мире, какой надежной защитой она может стать от его жестокости и равнодушия.

Валентин Распутин

На родине. Рассказы и очерки

© Распутин В. Г., 2015

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Сказание в десяти неравных частях

Книга эта – своего рода «история болезни» моего родного края, рожденного и дотоле пребывавшего в чертах суровых и прекрасных, овеянного легендами и воспетого песнями. Кто не знает Байкала и кто не знает его красавицу-дочь Ангару, из всех сибирских рек царственно выделявшейся своим высоким благородным происхождением?! Все сибирские реки, даже самые могучие, такие, как Обь, Енисей, Лена, начинаются с малого – с ручейка из болотца, тающего ледника или горных наплесков – одна Ангара величаво и сказочно выливается из байкальской пучины в широких берегах и немалых глубинах и почти через две тысячи километров принимает в себя Енисей как меньшого брата и по справедливости должна бы оставаться со своим именем до самого океана.

Но что считаться: не та теперь Ангара, не тот и Енисей. Ангара и в собственном течении потеряла свое имя, которое, как эхо, звучит болезненным воспоминанием; мало того – она и течение потеряла и то вспученная перед чередой плотин, то взбученная сразу за ними, едва жива, и ничего из себя, кроме тягловой силы электростанций, не представляет. Четыре бетонные узды накинуты на нее – не взыграть, не пошевелиться. Но и на Енисее две узды, и он, как старик, только кряхтит да стонет. Ни Енисей не вливается в Ангару, ни Ангара в Енисей, а, запряженные в пару, измученные и забитые, тянут они понуро свой воз, тянут и тянут без надежды когда-нибудь освободиться.

Здесь, в этой книге, «история болезни» представлена малыми литературными формами – рассказами, очерками и статьями. Повесть «Пожар» тоже может сойти за рассказ, поначалу я ее в рассказ и определял. А по горячности повествования, по накалу происходящих событий, по художественной непритязательности она близка к публицистике. Я шел на это сознательно, ибо никакая иная интонация сюда бы не годилась. Публицистичен или нет сам отчаянный крик: горим! тонем! убивают! – или его можно выговорить красиво и художественно? В момент беды, за мгновение от гибели – получится или нет красиво? Это еще за пятнадцать, без малого, лет до «Пожара» в очерке «Вниз и вверх по течению» можно было отдаться художественному чувству еще живого и спокойного воспоминания о недавнем – о том, какой еще несколько лет назад была здесь Ангара по островам и берегам, в каком убранстве сияли тут краски, какой непритязательный и дружный жил народ. Верилось тогда, верилось еще и позже, когда писалось «Прощание с Матёрой», что, несмотря на все безвозвратные потери, жизнь тут, по самому закону жизни, должна укорениться на новых почвах и устроиться, что плач мой по Матёре покажется когда-нибудь, после целения, только болью моего времени и моего поколения. И это спустя пятнадцать лет после «Пожара», а после «Прощания с Матёрой» спустя четверть века, можно будет в рассказе «На родине» (рассказ-быль, ничего вымышленного в нем нет) отдаться бесстрастному созерцанию втоптанной в вечность картины разрушения. Повторю, можно было сохранять надежду до того и вернуться с надорванным сердцем к спокойствию, сравнимому с безразличием, после того, но тогда, на сгибе этих равноудаленных временных «плеч», в пору «Пожара», ничего не оставалось, как только кричать от боли и страха при виде нарастающего, принявшего необратимый ход, калечения земли и человека.

Иначе и быть не могло, одно с другим связано неразрывно. Разрушенная земля перестает питать человека, не в силах дать ему в том числе и духовное питание; разрушенный человек перестает ощущать родительство земли и равнодушен к ней. И это не только на моей «малой родине» – это везде.

Прежде земля была единственной кормилицей человека, за века и тысячелетия у него выработалось к ней поклонение, выражаемое и чувствами, и словами, и физической близостью. Человек обращался к своей кормилице и с просьбами, и с планами, и с благодарностью, приласкивал ее и ощущал как собственную плоть. Никого это «язычество» не удивляло и ничему не мешало.

И вот теперь отыскали новую кормилицу – карманную. За деньги можно привезти с иных земель и иных материков все что угодно. И везут, и трясут небывалым ассортиментом, и заманивают, и сдирают с кожи земли леса, и выскребают закрома, и убивают красоту. И разымают человека с родной землей. Он еще «теребит» ее, добывая пропитание, что-то еще копает, рубит, дергает, но как бы остаточные плоды остаточными усилиями. И нет больше между человеком и землей, как прежде, ни близости, ни понимания.

Нет былой мистически-органической связи в совместном бытии и совместном звучании в каждом акте этого бытия.

На родине моей не однажды звучали уже во времена перестроечной реформации призывы вывезти отсюда, с опустошенной земли, оставшийся народ и забыть о ней. Чего проще! Еще полвека назад люди здесь, сидя на таежном и речном богатстве, были бедны лишь потому, что не дошла тогда сюда хозяйская государева рука. Затем эта рука шла мимо и остановила Ангару, снесла тайгу. Остался местный народ ни с чем. Он остался ни с чем, а Ангара до сих пор крутит турбины, вырабатывает электроэнергию, которая продается за границу, и плавит алюминий, за который дают валюту.

Человек – это, конечно, давно не звучит гордо, но надо ли доводить дело до того, чтобы это звучало низко?

2004

Вниз и вверх по течению

Очерк одной поездки

По родимой по сторонке

Сердце ноет, ноет, ноет…

Из песни

Слава Богу, все кончилось. Кончилась эта бестолковая и изнурительная беготня по магазинам, когда и сам не знаешь, что ищешь, лишь бы что-нибудь купить, не забыть никого подарком и не обделить гостинцем; это торопливое сваливание с себя всяких разных дел, больших и маленьких, скопившихся, как всегда, на последний день, и надо срочно бежать туда и сюда, поговорить с тем и с этим, взять одно и отдать другое; эти суматошные, с постоянной оглядкой – не забыть бы что-нибудь – сборы. Кончилось все разом, как обрубило, едва лишь Виктор вошел в каюту и поставил чемодан, и теперь впереди предстояло одно легкое и приятное безделье, заранее волнующее своей праздничностью и свободой.

Погода для мая выдалась на удивление жаркая, весь день пекло, а теперь, перед вечером, жара еще более сгустилась, потяжелела. В каюте к тому же пахло краской, воздух был затхлый и горький. Виктор тут же, как вошел, до конца, до упора опустил раму стекла в окне и высунулся наружу. Его обдало теплым и слабым, но все же ветерком, от воды едва уловимо потянуло свежестью. До пяти часов, до отплытия, оставалось еще минут пятнадцать; посадка продолжалась, слышно было, как по сходням идут люди, но уже во всем чувствовалось близкое освобождение, уже начала подрагивать в нетерпении массивная белая туша теплохода, уже полусонный женский голос с пластинки, волнуя и дразня, повел прощальную дежурную песенку о том, что – «провожают пароходы совсем не так, как поезда».

Каюта была маленькой, но достаточно удобной и уютной: диван с высокой мягкой спинкой, у окна небольшой столик с намертво прикрученной к нему настольной лампой, у дверей шкаф для вещей и одежды и за тяжелой зеленой занавесью – раковина для умывания. Виктор впервые взял отдельную каюту и теперь с нетерпением ждал отплытия, чтобы в полную меру насладиться в ней своим одиночеством. Здесь он сам себе хозяин, сколько угодно будет валяться и читать, никому не мешая и ни от кого не завися, вечером поднимет в окне решетку и зажжет настольную лампу, утром отоспится до последнего, до усталости в голове, и выйдет на борт, под ветер.

Студентом он ездил в третьем классе, помещавшемся тогда внизу, в трюме, и эти поездки всякий раз были для него праздником, о котором он начинал мечтать еще с зимы и к которому готовился со всей возможной тщательностью: копил деньги, выкраивая рубли из тощенькой стипендии, нарочно оставлял нечитаной самую лучшую, по слухам среди своего брата студента, книгу, подправлял как мог свою амуницию. Здесь он с полным правом, обласканным и пригретым в мечтах за месяцы зубрежки, позволял себе наконец небольшое расточительство: шел в ресторан, выбирал столик у одного из широких, в полстены, окон и заказывал пиво. Это и была главная, самая волнующая часть праздника – сидеть, небрежно развалившись в кресле, потягивая холодное пиво и делая вид, что понимаешь в нем толк, и смотреть, смотреть без устали в окно на ровное и неторопливое течение, в которое врывается пароход, на берега, на все то, что на них стоит и живет. Тогда еще не существовало этой песенки – «вода, вода, кругом вода», которую с выразительным бесстрастием продолжает сейчас тянуть все тот же полусонный голос, но вода и тогда завораживала ничуть не меньше, чем теперь, – завораживала, пьянила и влекла куда-то, вызывая смутное и глубокое беспокойство. Это было какое-то необычное, необъяснимое, неземное состояние, когда, будоража душу, вдруг вспыхивали неожиданные желания, чудились необыкновенные подвиги или ни с того ни с сего приходило умиление собственной жизнью, где самым большим счастьем казалось – видеть, думать, запоминать.

Здесь же, на пароходе, у него случилась однажды любовь со студенткой из медицинского института, девочкой хорошенькой, но тоненькой до того, что невольно брало сомнение: каким образом ей удалось вместить в себя все, что положено иметь человеку? Она ехала не одна – с матерью. Виктор уже не помнил теперь, с чего, с какой случайности началось это знакомство, зато хорошо помнил, как всю ночь потом они прятались от ее матери, скрывались то на верхней палубе, то в корме, среди бочек и огромных катушек с тросами, то в трюме, на его скамье; как он укрывал ее от ветра своим пиджаком, как счастлив был, слушая ее торопливый и чепуховый шепот. Вот что творит с людьми «вода, вода, кругом вода». Все лето затем они гнали друг другу нетерпеливые и нежные письма, а встретившись осенью в городе, в стороне от воды, спокойно и без всякого сожаления разошлись.

Грянул наконец отчальный марш, и теплоход тут же легонько отвалился, отодвинулся от стенки. С берега и с борта закричали, замахали друг другу, послышались отдельные слова команды в машинное отделение, где-то тревожно и громко заплакал ребенок. Теплоход встал поперек реки и дал течению развернуть его вниз, по ходу. С берега он сейчас выглядел, наверно, очень красиво: белый, легкий и длинный, сияющий всей своей оснасткой. В нынешней навигации он шел только в первый, именинный рейс и был чисто убран, подкрашен и подлажен, матросы щеголяли в новенькой форме, молоденькие проводницы улыбались вежливыми и любопытными улыбками. Все это потом поистреплется, померкнет или покажется просто ненужным и лишним, но пока, если не придираться, все было в лучшем виде. Если бы еще не пахло так сильно краской в каюте.

Теперь уже двинулись своим ходом. За бортом зашумела потревоженная вода, быстрее потянулся назад берег, в окно рванулся ветер. Дышать стало легче. Виктор поднялся с дивана и не спеша, приноравливая себя к праздной и ленивой жизни в дороге, начал устраиваться: достал из чемодана то, что могло здесь понадобиться, сходил к проводнице за постельным бельем. На него нашло ровное и приятное удовлетворение собой: вот он и едет, несмотря ни на что, все-таки едет… Можно пойти сейчас в ресторан и, усевшись, как когда-то, у окна, попросить пива. Правда, он уже отвык от пива, но, чтобы показать и самому себе, и кому-то еще, кто помнит его по прежним привычкам, что он все тот же человек, одну бутылочку выпить стоит.

Пять лет он не был дома, в своей деревне, долгих пять лет, которые сильно и изменили и усложнили его жизнь. За эти годы он повидал многие другие края, съездил даже за границу. Все это было хорошо, полезно и нужно ему; он возвращался обратно исполненным какого-то особого, внутреннего смысла; в него как бы вливалась свежая кровь, внося в привычное и размеренное существование чувства и остроту и новизну. Но до чего же все-таки уставал он в этих поездках! От начала и до конца там приходилось быть в постоянном напряжении: всегда что-то тревожило впереди, вынуждало подстегивать или, наоборот, удерживать себя, все время, боясь ошибиться, надо было делать выбор: то или это, одно или другое, туда или сюда. Даже редкие минуты расслабленности казались там покоем человека, подвешенного вверх ногами. И только дома (уже и не дома, надо говорить, а как-то по-другому, потому что у него своя семья в городе, из которого он сейчас выехал), и только в родной деревне, у отца с матерью, он знал, отдых его будет полным, абсолютным и неощутимым; он пойдет туда, куда пойдется, станет делать то, что взбредет в голову, он окунется в эту жизнь, как в возвратившееся детство и долго будет оставаться там в счастливом забытьи, не помня ничего ни о себе, ни о других и подчиняясь лишь самым простым и легким желаниям. Уже и теперь он чувствовал себя так покойно и уютно, как давным-давно с ним не бывало, словно каждая клеточка, распутавшись из тугого клубка, наконец-то нашла в нем свое место.

Он все же решил заглянуть в ресторан, хоть и не знал, останется там или нет. Один столик у окна оказался свободным, словно специально для него, и он не посмел уйти. Раньше Виктор плавал на пароходах, это был теплоход, причем теплоход морского типа, не боящийся большой волны, но ресторан в нем, похоже, остался прежним, как бы перенесенным с парохода в полной неприкосновенности, – то же полукруглое, покатое к бортам небольшое помещение в корме, с узкими, на две стороны, дверями, те же просторные окна, убранные желтыми шторами, и те же низкие и мягкие кресла в белых чехлах. Виктор мог бы побиться об заклад, что и меню здесь ничуть не изменилось, разве что в какой-нибудь малости. Он раскрыл карточку и улыбнулся. Конечно, все то же: щи, пустовато-кислый запах которых он помнил еще и теперь, яичница, бифштекс и рисовая каша. Но речную рыбу заменила морская, это он должен был предвидеть. Во всем остальном меню походило на высеченную раз и навсегда в камне надпись, свидетельство постоянства вкуса неизвестного снабженца.

Сидеть, развалясь в кресле, со стаканом пива, оставляя его в руке, было и удобно и приятно. Где-то наверху неслышно и сильно работал вентилятор, гоняя воздух, и по залу кругами ходил ветерок, шевелил на окнах легкие высокие шторы и осторожным, затухающим движением касался лица. С одной стороны за соседним столиком уже пошумливала за пивом компания мужиков, с другой – с молчаливой и несерьезной, как в игре, шутливой сосредоточенностью ужинала семья: он и она с одинаково широкими и чистыми, почему-то похожими (уж не от совместной ли жизни?) лицами – молодыми и добрыми, и мальчик с девочкой примерно одного возраста, лет шести или семи. Ребятишки, не доставая до стола из кресел, ели стоя. Видимо, это и вызывало хитровато-внимательное и веселое настроение родителей: то и дело они переглядывались и улыбались. Наблюдая за ними, Виктор невесть с чего ощутил в себе непонятную ревность к этой небольшой, но уже полной семье, что-то, помимо любви и согласия, задевало и волновало его в ней – то ли похожесть и физическое равенство, которые сразу бросались в глаза, словно он и она специально были созданы друг для друга, как левая рука для правой, то ли осторожная, четная умеренность: мать, отец, сын, дочь – всего, что может быть, по разу, но все красиво, крепко, во славу человека, то ли что-то еще, сокрытое более глубоко и прочно. И потому, что он не мог найти объяснения своему чувству, беспокойство не проходило и мешало ему; оно не сразу забылось и после того, как за соседним столом отужинали и ушли.

А за окном, за неширокой полосой воды, все скользил и скользил берег, за кормой удивленно и неохотно вскипала вода и, подобравшись, катила на две стороны волны. Река позади, казалось, легонько раскачивалась то влево, то вправо; на ее поверхности далеко и долго, докуда хватал взгляд, держалась после волн искрящаяся на солнце рябь, от которой больно и задорно было глазам; течение там словно бы слабело, а то и прекращалось совсем. Берег часто менялся: то низкий, ярко-зеленый, на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу яр, наверху постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, что-то кричат и машут руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от солнца ладошками, стоят взрослые.

Виктор вырос на этой реке, каждый божий день пропадал на ней с утра до ночи, и большая часть его детских и уже не детских радостей была связана с ней. Никогда не забыть ему, как всякий раз боялся он пропустить ледоход; с каким восторгом и страхом, не помня себя, смотрел на дикую, безудержную силу, сталкивающую лед вниз, вздыбливая и кроша неповоротливые, отливающие глубокой синевой глыбы; какой многоголосый и протяжный, со стоном и отчаяньем стоял вокруг гул.

Одно воспоминание, чуть ли не самое дальнее, было ярче других. Ему тогда исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а исполнилось именно в тот день – 1 мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля – начало мая. Ему, мальчишечке, мало было того, что его день рождения столь удачно совпал с праздником, ему еще хотелось, чтобы к этому дню обязательно тронулся лед, – иначе не будет счастья. Откуда, из каких глубин и снов взялась в нем эта суеверная связь одного с другим, он, конечно, не знал; но только и до сих пор еще, правда, без прежней откровенности и заинтересованности, как бы в шутку, он продолжает следить, когда – до или после праздника – вскрылась река, улыбнется или нет ему нынче удача (вот и еще разница: счастье поменялось на удачу, с которой легче и безопасней обращаться – если и упустишь, не велика потеря; с возрастом он, кажется, приучает себя рисковать только тем, что недорого и стоит).

С раннего утра 1 мая он сидел на берегу, вглядываясь в посиневший, вспучившийся лед. Никогда еще не приходилось ему видеть первого, решающего толчка, который срывал лед с места, и теперь он ждал его с нетерпеливым и тяжелым вниманием, больше всего на свете боясь, что день кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный, вербный запах только что освободившейся воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала; порой изнутри доходил глухой, утробный шум, затем раздавался быстрый и сильный, как выстрел, треск, и во льду вспыхивали трещины. Вот-вот все это должно было сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалось какими-то силами, цеплялось за что-то, упиралось, но никуда не двигалось. Весь день он прождал понапрасну, вечером, вконец бедного и измученного, его с трудом увели домой. Теперь все: никогда не кончится война, не придет с фронта отец, не полюбит его соседская девчонка Нинка. Жить дальше не имело никакого смысла.

Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то затихал, то вдруг мучительно и тревожно возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка наверняка тут же спрятался бы от него с головой под одеяло и постарался скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх и подняться с постели. Следуя какой-то посторонней властной силе, он ощупью добрался до двери, неслышно приоткрыл ее и выскользнул на улицу. И небо и земля были затянуты сплошной, кромешной теменью, сквозь которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но еще больше боясь идти шагом, он бросился на берег.

Здесь было светлее. Ото льда поднималось слабое серое мерцание, и в нем он легко рассмотрел, что река как стояла, так и стоит. Ничего в ней с вечера не изменилось. Она даже как бы успокоилась, притихла, после долгих напрасных потуг на нее нашло безразличие. От ужаса, от непонимания того, что с ним происходит, почему он тут, а не дома, не в постели, маленький Витька оцепенел. Прибежав сюда, он уже не в состоянии был бежать обратно. От страха у него отнялись ноги.

Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилось, покатилось прямо на деревню, грозя раздавить и смять ее, и, только чуть-чуть не докатившись, развалилось. Надвигалась гроза. То, что он принял за шум реки, было громом небесным, первым в ту весну, родившимся неожиданно и поначалу негромко. Вспыхнул и тут же погас короткий свет молнии, и снова направился гром, выпрямляясь в своем движении над рекой, и снова застрял неподалеку от деревни.

Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землей, оно уходило в бесконечную темь, сверху нависало огромной неспокойной тяжестью. В нагромождении туч, двигаясь и меняясь, зловещей синевой пылали какие-то полосы и пятна. В промежутках между ударами грома, когда наступала тишина, с высоты доносился невнятный, едва уловимый шум – не то шуршание туч, не то приглушенный свист ветра. Внизу воздух был тревожно-неподвижен и пуст: без резких весенних запахов, без обычной ночной свежести – гроза успела высосать из него все.

Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, словно не зная, стоит или не стоит греметь, но, растравив себя ворчанием, вдруг делал мгновенный и яростный прыжок в сторону и тяжело, натужно лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не успевал отшуметь один раскат, возникал другой. В ярком и мертвенном блеске молний избы в деревне казались прозрачными, и если за стенами ничего нельзя было увидеть, то лишь потому, что за ними ничего и не было, а лес – до жути белым и неживым, с узкими и длинными каменными стволами.

Втянув голову в плечи, мальчишка всхлипывал – судорожно, беспомощно и уже беспамятно. Он был на ногах, но давно потерял ощущение земли под собой, словно его, как пушинку, подхватило и унесло куда-то и никто никогда не отыщет даже и следа этого маленького несчастного человечка.

Гроза, добиваясь дождя, все накалялась и накалялась. Небо из совершенно черного, непроглядного стало темно-багровым и выделилось четче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Все вокруг было заполнено только грохотом, подстегиваемым частыми взмахами молний, все сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он задыхался от ярости… вот-вот должно было произойти что-то и совсем уж страшное.

И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил все небо, раздирая его на части, – оно треснуло и обвалилось.

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в состоянии был ни слышать и ни видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба, слабей и легче, но тот, тот самый звук повторился где-то неподалеку от него. В жутком и неожиданно-радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая лед, выносит середину реки. Ее только-только сорвало, ее полоса была совсем неширокой.

И сразу же упал дождь. Гроза стала быстро отходить, молния взблескивала лишь в одной стороне, на самом краю неба, туда же, совсем присмирев, переместился гром. Небо потемнело и притихло, из него сыпал дождь.

А мальчишка все плакал, не утирая слез, и все смотрел, смотрел на реку, на ее шумное праздничное освобождение, начавшееся ночью, среди грозы, подальше от людских глаз.

…Бог мой, неужели это было?! И было ли это так, как он запомнил, не приснилось ли это ему в чистых и ярких детских снах?

…Еще несло льдины, лед лежал и на берегах, а они, ребятишки, уже забрасывали в мутную зеленоватую воду переметы. Вскрывшаяся река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг становилось сразу просторней и выше; в легком и звонком воздухе со свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; звучала капель с нависших над каменишником тяжелых ледяных козырьков; весело и широко играло солнце. Было какое-то особое – чуткое и тайное счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку перемета над водой, слушать, как тюкает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце, и весь огромный мир сходился в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки.

Скоро река выправлялась, освободившись от всего лишнего, чужого, снесенного в нее с гор шалыми весенними речками и ручьями; вода в ней становилась темно-голубой, прозрачной, так что далеко было видно дно; течение натягивалось, находило свою неторопливую, спокойно-быструю силу, которую могло сбить только долгое ненастье. Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там ягоды, потом грибы; Виктор выпрашивал себе у бакенщика два ближних к сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам гасил, научился не хуже мужиков подниматься в лодке на шесте, управляться с одноручным веслом. Ему доставляло неустанное, бесконечное удовольствие бывать на реке, заглядывать в ее жуткую заманчивую глубину, в сильный вал, испытывая свое счастье, сталкивать лодку и грести от берега, все дальше и дальше, взлетая и проваливаясь в волнах, а затем, удачно вернувшись, считать себя победителем и думать, что река после этого сразу стала спокойней.

В темные осенние ночи дедушка, теперь уже покойный, брал его с собой лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смолье, дедушка, широко расставив ноги и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз; в тяжелом металлическом цвете воды слабо поблескивал опавший лист; лопались и меркли пузырьки; где-нибудь посреди реки невесть с чего в спокойную погоду долго держалась на одном месте длинная полоса зыби, мерцающая непонятным волнением, которая затем так же неожиданно, как и появлялась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе – от проплывающих в строгом молчании склоненных с берега кустов, от таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика ночной птицы, от сказочной и предательской пляски огня, на который где-то мчится и никак не может остановиться ошалевшая от его сияния рыбина.

Воспоминания, связанные с рекой, жили в нем отдельно от других, и жили теплой душевной печалью, возле которой он часто грелся и отдыхал, перед тем как двинуться дальше. Он понимал: их сберегло детство – все, что относится к первым впечатлениям, сохраняется надолго, может быть, навеки, но в том-то и дело, что из многого другого детство выделило именно их. Тайга не волновала и не пытала Виктора так, как река; тайга оставалась и должна была оставаться на месте, между тем как река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому будут бегать собаки. По утрам, боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно шел проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра будет течь так же, как текла вчера и позавчера.

* * *

Он расплатился за пиво и вышел на борт. Большое закатное солнце было совсем низко и близко, так что казалось, будто оно не уйдет за гору, а сядет на берегу, и берег в ожидании этого первого, чудесного и опасного прикосновения замер. Его уже накрыла тень от горы, но краски были светлые, ясные и точные, в сплошной зелени листьев легко различались осина и береза, в яру сочно краснела глина. Второй, противоположный берег, залитый солнцем, пологий и пустой, лежал далеко и тоскливо. Похоже, там было болото, высокая темная трава росла неровно, пучками, нигде поблизости не маячила живая душа. Вскоре отошла куда-то вглубь и гора с левой, с западной стороны, и солнце сразу отодвинулось от реки и поднялось выше, стало меньше. По небу понесло дым.

Минут через пятнадцать объявили первую пристань. Теплоход подходил к городу, которого не так давно – Виктор в своих первых плаваниях еще захватил то время – не было здесь и в помине. Построили его быстро и, пока строили, писали и говорили о нем много: в глухой тайге, на голом месте и так далее, хотя по сибирским понятиям то, что лежит у дороги, да еще у железной, уже никакая не тайга. Затем появились другие, более громкие названия, и город было притих, но вскоре прославился снова, на этот раз своими демографическими показателями: выяснилось, что здесь, если годочки старого и малого сложить вместе, а затем разделить на число жителей, поселился самый молодой народ в стране, который в расчете на каждую тысячу душ больше всех играл свадеб, после чего, естественно, больше всех рожал детей. Но с тех пор город отстал, кажется, и по этой части.

С реки его не было видно, он стоял в стороне, торчали лишь его высокие разномастные трубы. Но свой причал он на всякий случай имел. Пассажиры обычно пользовались им на обратном пути. Течение здесь сильное, и теплоход, поднимаясь вверх, шлепает отсюда до конечной остановки добрых восемь часов, между тем как дорога на электричке занимает всего час. Поэтому наиболее нетерпеливые выгружаются здесь и едут на вокзал. Так было прежде, так, видимо, бывает и теперь. Теплоход наполовину пустеет; лишь на скамьях, обложившись узлами, с бесконечным терпением на лицах сидят старушки да по верхней палубе, не находя себе перед прибытием места, бродят семейные с детьми. Становится тихо и сиротливо: команда занята уборкой, оставшиеся пассажиры почему-то говорят вполголоса, смотрят вокруг задумчиво и печально, а то и вовсе уединяются, надолго прилипают к перилам, уходят в себя. Берега, кажется, не сдвигаются, не сползают вниз, лишь чуть разворачиваются, шевелятся, когда теплоход в поисках наиболее легкого и способного пути ползет то к одному, то к другому из них; но там и там одинаково яростно и шумно бьет о нос теплохода сильная встречная струя, высоко вверх поднимая крупные и острые брызги. Все это Виктору предстояло снова увидеть и испытать на обратном пути, но прежде он, помнится, любил эти последние длинные и томительные часы, потому что ехал из дому и никуда не торопился; нетерпение и пустая суетливость других, кто то и дело выбегал смотреть, сколько еще осталось плыть, заставляли его недоумевать: неужели, думал он, они не понимают, что в этом ожидании надо исходить не из расстояния и не из скорости, а из времени, указанного в расписании, которое осуществится именно в свой срок, как бы быстро ни двигался пароход. Знай, что ты приедешь ровно в девять часов вечера, ни минутой раньше, и до тех пор спокойно спи или читай книжку, а не изводись и не дергайся зря – мимо не провезут.

Словно напоминая, чем еще совсем недавно был знаменит этот город, на берегу теплоход ждала свадьба. Она топталась возле маленького автобусика, на котором, видимо, и приехала сюда прямо от стола. Устало и нервно взрыдывала гармошка, но под нее уже не пели и не плясали, под нее лишь галдели, поглядывая на подчаливающий теплоход. Как только он приткнулся к дебаркадеру и застыл, свадьба пошла к сходням и расположилась за деревянным бортиком. Парни уговаривали кого-то не ехать, погулять еще день или два, а кого уговаривают, в толпе было не рассмотреть. Виктору почему-то захотелось, чтобы поехали жених с невестой, чтобы это они решили устроить себе небольшое свадебное путешествие, но скоро он понял, что они тоже кого-то лишь провожают. Жаль, подумал он, очень жаль. Вместе с ними на теплоходе поселилась бы чистая и явная тайна, вокруг которой все обретает прекрасный и загадочный смысл. Приходят воспоминания и мечты о любви и счастье и приходит грусть о том, что могло свершиться и удаться, но не свершилось и не удалось; больно и горько вздрагивает сердце, уязвленное признанием, что когда-то, в лучшие дни своей молодости, оно билось неудачно; и в слабом и покорном обещании чего-то неведомого просыпается душа. Неужели они не могли догадаться взять билеты в каюту и поехать куда глаза глядят, туда и обратно, вниз и вверх по течению, подальше от шумного и пьяного застолья, от друзей и родственников, от выкриков и звона посуды. Здесь бы им никто не помешал, никто не потревожил бы их одиночества, и люди смотрели бы на них с завистью и надеждой; люди завидовали бы их неопытности и неведенью, тому, что они не знают и не хотят знать, что с ними будет завтра, сколько им любить друг друга, кого родить, когда расставаться и встречаться, тому, что они околдованы и одурманены первой близостью, важней которой для них сейчас ничего нет. Они были бы на теплоходе главными пассажирами, и теплоход плыл бы куда-то только ради них, и лишь потому, что на нем оставались еще свободные места, он бы прихватил по пути и всех остальных.

Виктор внимательно всматривался в лица жениха и невесты, пытаясь найти в них что-то особенное, какое-то нечаянное и удивленное признание, стыдливое откровение, но видел одну усталость да в цепких прищуренных глазах девушки холодный вызов: что вы на меня уставились? Судя по всему, свадьба продолжалась уже не первый день, но молодые еще не скинули с себя свадебные наряды: он был в черном, к этому времени изрядно помятом костюме, она – в белом, как прежде говорили, подвенечном платье, но узком и коротком, много выше тяжелых крепких коленок с подрагивающими чашечками, с головы широко и легко свисала на плечи узорчатая фата. Девушка держала парня за руку, и на губах ее забыто и слабо билась улыбка. Вокруг них снова разливали вино и чокались, потом поднесли и им – девушка, не дожидаясь жениха, запрокинула голову, открыв длинную красивую шею, и одним махом, по-мужски выпила.

Рядом с Виктором кто-то удивленно присвистнул. Он обернулся – почти вся палуба была забита людьми, наблюдавшими за свадьбой с вниманием и любопытством.

Справа от Виктора, свешиваясь через борт, стоял парень с веселым, горяче-розовым после ресторана, круглым лицом, на котором открытый, подрагивающий рот выдавал с трудом сдерживаемое желание вмешаться. Когда девушка столь решительно опрокинула рюмку, парень не утерпел.

– Ну, да-е-е-от!

Девушка обняла жениха за шею и потянулась к нему, чтобы сказать что-то на ухо, но движение это, понятое неверно, обмануло и разочаровало пассажиров с теплохода.

– Горько! – негромко подбросил кто-то сзади.

– Горька-а-а! – обрадованно, во все свое могучее горлышко, приседая, взревел парень рядом с Виктором и оглушил его, в ушах у Виктора жалобно и тонко запели какие-то струночки. – А вы что?! – Парень обернулся к народу и требовательно вскинул вверх руки. – А ну! Три-четыре! Горька-а!

На этот раз ему подтянуло несколько голосов. Остальные, радуясь приключению, смеялись. На крики с той и другой стороны, с кормы и носа теплохода, торопились люди. Любопытные, возбужденные лица выглядывали из кают. Наверху, над головой Виктора, послышались быстрые шаги и тут же раздался короткий и густой – одобрительный гудок теплохода.

– Три-четыре! – командовал парень. – Три-четыре!

– Горька-а! – дружно и мощно отзывалась палуба. – Горь-ка!

Свадьба растерялась. Жених взял девушку за руку, чтобы увести ее, но она вдруг быстро и решительно, с неожиданной силой и страстью притянула голову жениха к себе и впилась в его губы долгим и откровенным поцелуем.

Наверху замерли. Чей-то сорвавшийся и словно бы жалобный смешок тут же умолк. Парень, подававший команды, звучно облизнулся и задумчиво, растянутым голосом, сказал:

– А ты, девка, не умаялась.

Невеста подняла наверх пуще прежнего прищуренные глаза и, уже дразня людей с теплохода, снова потянулась губами к губам жениха и завозилась в них.

– Я говорю, не умаялась она у тебя, – с веселой злостью крикнул парень жениху. – Что ж ты это так, а?

– Езжай, куда едешь, – отмахнулся тот.

– Я-то поеду, но ты смотри, как бы из твоей команды кто к ней не подъехал. Вот они, все, как один, комсомольцы-добровольцы. Смотри.

Началась перепалка. Жених, торопясь уйти от нее, пожал кому-то, кто уезжал, руку и потянул за собой невесту. С палубы, поверх дебаркадера, было видно, как они поднялись на берег и, не оглядываясь, вошли в автобус. Ребята со свадьбы попытались силой увести туда же и отъезжавшего, но он вырвался и заскочил на теплоход.

Парень рядом с Виктором долго не унимался:

– Смотри, жук какой! Увел. Съели бы ее тут. Она ему еще покажет. Она ему покажет! – грозил он. – Эта девка – о-е-ей! Вон, поехали, повез. Вези, вези, не останавливайся, а то как бы не убежала.

Когда снова снялись, стало уже темнеть. Солнце давно ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды узкой ломающейся полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и низко сгорбленные, заволакивало серой, едва уловимой дымкой. Кое-где уже пробивались огоньки, но, помигав, пропадали, растворялись в неверном и зыбком свете сумерек. Небо казалось подтаявшим, размытым, звезды на нем еще не проклюнулись, горизонт мягко и невидно сливался с землей. От воды несло сыростью и прелью, но и сквозь них с берегов доставали слабые и приятные, чуть горчащие запахи остывшего жаркого дня. Река светилась как бы изнутри, из своей глубины, и, переливаясь, из конца в конец блестела четкой, густо-синей лентой, таинственной и холодно-сказочной, над которой в воздух поднималось бледное и призрачное сияние. Мерно и приглушенно шумела за бортом вода, да от катившейся по камням волны долетало осторожное и ленивое журчание.

Виктор стоял, слушал, смотрел. И эти печальные и чуткие картины позднего летнего вечера у реки, со смутными и теплыми, еще не затвердевшими красками; чистые, негромкие звуки, пятнавшие наползающую на землю тишину, чуткость, отзывчивость и ненадежность всего этого вызывали в нем сладкое и томительное чувство благодарности и любви. «Как же так? – упрекая и сокрушаясь в забытьи, рассуждал он. – Почему мы не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Он спрашивал и не мог ничего ответить.

Потом он уже не смотрел, не слушал и не размышлял. Он плыл в воздухе, совсем один, сворачивая то к дальним молчаливым горам или черным пашням, то снова возвращаясь к реке, и все, что оставалось позади него, отходило ко сну. Он плыл, благословляя открывшиеся ему в свой сокровенный час родные места на отдых и силу, и слышал, как они отзываются ему благодарным шепотом.

Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закругленный, как баржа, и Виктор очнулся. Да, проплыли остров… Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно ярко и щедро цветут цветы, где запахи воды, земли и буйной зелени смешиваются в тонкий и острый хмельной настой, который, несмотря на вечные ветры, никогда не пропадает, лишь к осени становится острей и суше. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а в нем ягодник – больше всего смородины. И всегда на острове возникает удивительное – обманчивое и одновременно верное ощущение движения, словно ты на корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно, и возникает оно не столько от воды кругом, сколько от волнующего чувства какой-то приподнятости над землей, пьянящего и желанного парения. Знаешь, что стоишь на твердой земле, но под ногами, передвигаясь, мелко подрагивает, поворачивает то влево, то вправо, и ты уже не в состоянии сопротивляться – плывешь куда-то осторожно и загадочно.

И вдруг Виктор испуганно вспомнил: а ведь возле его деревни больше нет островов. Нет больше ни Хлебника, ни Березовика, где когда-то он брал смородину, рвал дикий лук и чеснок, пас коней, боронил поля и косил сено. Их затопило. Поднялась вода, выше любого, самого страшного наводнения, какое видывали на своем долгом веку острова, и захлестнула, подмяла их, изо всех сил старавшихся сжаться и закаменеть, чтобы выстоять до конца, но вода все прибывала и прибывала, скрыла под собой деревья и ушла выше. Теперь она давно уже вымыла и разнесла по сторонам всю землю, на которой росли хлеба и травы, и сровняла острова с дном. Нет больше островов, и названия их, сиротливые и пустые, звучат все реже и отходят все дальше, откуда уже не дано вернуться.

Стало прохладно от ветра и как-то неловко, совестно на душе от этого воспоминания, и Виктор пошел к себе в каюту.

Да, давно он не был в деревне. Но последний свой приезд туда помнил так хорошо, будто только сейчас и возвращался обратно. Это было как раз накануне затопления водохранилища ГЭС, которую строили ниже по течению, и деревню переносили на новое место. Точней сказать, ее разрывали на части. Колхоз уезжал куда-то за двести километров в чужие степные края, леспромхоз, занимавшийся очисткой ложа водохранилища, оставался здесь же, но от воды переносил свое хозяйство в гору, сплавную контору переводили в другое село. На три стороны снималась деревня. Никого никуда не неволили, но и без того непросто было выбрать человеку свою судьбу, если он не знал другой работы, кроме пашни, и не представлял, как можно жить где-то, где нет ни реки, ни тайги.

Виктор вот так же приплыл на пароходе в начале июля и тоже вечером, под сумерки. Еще с парохода он заметил, как сильно поредела и оголилась деревня, потеряв свой привычный порядок и вид. На пристань, кроме нескольких ребятишек, никто не пришел – значит, было не до того. Берегом, не выходя на улицу, Виктор, направился к себе домой; перед тем, как свернуть в проулок между огородами, постоял у воды, греясь под низким и теплым, бьющим прямо в лицо солнцем из-за реки, и только после этого зашагал дальше. Он не удивился, когда, подняв глаза, не увидел поверх бани знакомого ската крыши: опоздал.

Избу успели разобрать. Часть высокого глухого заплота из плах, на котором маленький Витька спустил не одни штаны, тоже снесли, вторая часть, примыкающая к амбарам и оканчивающаяся широкими и тяжелыми, старинной работы расписными воротами, стояла нелепо и горестно. Особенно нелепо выглядели упрямо закрытые в разгороженную ограду ворота, рядом с которыми уже обозначилась внутрь дорожка. Виктор нарочно не пошел по ней, а повернул большое чугунное кольцо на воротах и приподнял задвижку. Из амбара к нему кинулась мать, но, не добежав, остановилась и заплакала, показывая рукой на чернеющее избище. Вышел отец, поздоровался с Виктором за руку и, пряча глаза, сказал:

– Ну, вот и хорошо, что приехал. Хоть поможешь теперь. А то уж мы не знали, что и делать.

Виктор подошел к избищу и долго стоял над ним, как над могилой, с волнением и недоумением глядя на рассыпанную золу, на куски окаменевшей глины от русской печи, на две маленькие металлические пуговицы, которые, быть может, он сам же когда-то закатил под пол, и вдыхая теплый и кисловатый, еще не испарившийся запах человеческого жилья. Стенки подполья осыпались, но на одной, уцелевшей, зеленели изогнувшиеся вверх картофельные ростки. По старой, изопревшей щепе проворно бегали зеленые жучки, в углу, то приседая, то поднимаясь на своих длинных тонких ногах, шевелился большой серый паук. И этот открывшийся глазу, вытертый деревом до пыли кусочек земли, который занимала изба, показался вдруг Виктору до того маленьким и ничтожным, а все, что составляло избу и что лежало теперь рядом двумя аккуратными штабелями, – до того грубым и ненадежным, что он и не знал уже, верить ли, что все это стояло именно здесь и было добротно, уютно и просторно.

В тот же вечер он обошел всю деревню из конца в конец. От нее оставалось уже немногое. Только несколько изб и стояло еще спокойно, остальные были или развалены, или початы: неуклюже и голо торчали раскрытые стропила, мертво и властно смотрели в улицу проемы выставленных окон, за которыми, не оседая, клубилась пыль и недоуменно и зябко, словно после пожара, стыли под небом оставленные на произвол судьбы русские печи, «битые» из глины и не приспособленные для переездов. По улице валялись осколки стекла, куски кирпича и сгнившего, лохматого и вязкого дерева, легкие и колючие, похожие на «перекати-поле» клубки почерневшего мха, которым когда-то конопатили стены, – все то, что обычно и появляется при разорении, и остро ощущался в воздухе сырой и смрадный запах поднятого тлена. Не трогали только огороды, вдруг весело и отчаянно вышедшие на передний план, не могли тронуть и кладбище, расположенное посреди деревни, выше мостика через речушку, и лежащее посреди общей сутолоки в каком-то особенно жутком молчании. Не один век с тех пор, как поселились здесь люди, освящало и полнило оно эту землю ушедшими, и вот теперь подходила пора расставаться и с ним.

С Виктором здоровались, заводили разговор, но прежде всего спрашивали:

– Видал, что делается, а? Светопреставление.

Он заметил, что люди взбудоражены как-то неестественно и испуганно. То не к месту смеялись, то вдруг на вопрос умолкали и смотрели мимо задумчиво и печально, отдавшись своим тревожным мыслям. С трудом заставив себя вытащить первый гвоздь и снять с крыши первую доску, они начинали торопиться, ими словно овладевал неудержимый и яростный азарт разрушения, который не остывал до тех пор, пока было что ломать. По вечерам, боясь одиночества, они собирались вместе у кого-нибудь на бревешках от поваленной избенки, курили и говорили об одном и том же – о переезде.

Это было жаркое, суматошное и душное лето. Горели леса, которые не успевали убрать с пользой, из-за реки на паромах плавили постройки (сюда же, в одну кучу, собирали еще четыре ближних деревни), шныряли какие-то незнакомые люди, с надрывным ревом ползли в гору машины и тракторы, перевозя на новое место разобранные дома, стучали топоры, больше обычного, чувствуя перемены, кричал скот, как всегда в дни неурядиц и непорядка, много спорили и кричали по пустякам люди, а по ночам, когда ненадолго утихал весь этот шум и гам, в наступившей тишине принимались выть собаки.

И шли бесконечные разговоры о деньгах: кто выгадал и кто прогадал на переселении, почему оценочная комиссия износ одной избы определила больше, а другой – меньше, кто уже успел пропить свои денежки и кто приберег на «черный» день. Рассуждали, как вывернется Николай Точилов, известный в деревне хитрец, который собирался сначала ехать с колхозом и получил деньги за длинную дорогу, потом передумал, но деньги по перерасчету возвращать отказался, сославшись на то, что у него их нет.

Каких только историй не наслушался Виктор в то лето, чего только не нагляделся.

Тогда же, при нем, уезжали колхозники. Колонна была готова еще с вечера: погрузили на лесовозы и тракторные телеги жилье, столкали в грузовики вещи. Трогаться договорились с зарей, чтобы за день поспеть до места, но едва-едва снялись к обеду. Со времен войны не видывала деревня ничего похожего. Пили прощальную водку мужики; плакали, сквозь слезы отдавая последние наказы по скотине и огородам, бабы; испуганно и шустро сновали, сбившись в стаи, ребятишки. Обнявшись посреди улицы, горько и громко голосили две старухи – бабушка Виктора и их соседка, старуха Лукея. Всю жизнь они прожили рядом, каждый день ходили одна к другой на чай, давно решили меж собой, что и с того света будут прилетать к людям двумя одинаковыми пташками-подружками, но теперь старуху Лукею увозили. В передней машине строго и торжественно, готовый на любые испытания, сидел глухой дед Степан в добытой где-то милицейской фуражке и при двух Георгиевских крестах на полинявшей добела гимнастерке. Тракторист Иван Зуев долго гонялся за кобелем, которого хотел взять с собой, но кобель никак не давался, и Иван со злости пристрелил его, а потом за пятнадцать минут напился и стал выбрасывать из машины свои узлы. Кто-то в каменной неподвижности сидел на кладбище, кто-то в последний момент спохватывался и бежал за забытой у соседки посудиной. Горели подожженные с вечера колхозные конюшни, и горький дым, не подымаясь, стлался по улице. Срывалась и умолкала нетрезвая песня, в который раз раздавалась команда садиться по машинам. Наконец тронулись, заплакали, закричали и запели громче, поехали.

День был тихий, неяркий, и так же тихо и ровно текла река, не зная за собой ни вины, ни беды.

После отъезда колхозников оставшиеся заторопились еще больше. Теперь только на короткие темные часы и умолкал перестук топоров. Новая деревня одним концом выходила в поле, вторым должна была пробиваться в лес. Участок под избу отцу Виктора достался довольно чистый, со старой межи, но с тоской и отчаянием смотрел отец на прохладный, тенистый угол немолодого сосняка, который ему предстояло корчевать под огород. Виктор помог ему собрать избу и уехал. Ему пора было на работу.