скачать книгу бесплатно

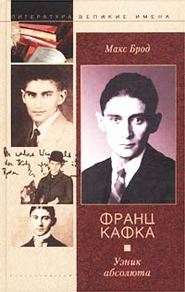

Франц Кафка. Узник абсолюта

Макс Брод

М.Брод, биограф и друг Франца Кафки, ярко и всеобъемлюще воссоздал трудный жизненный путь автора всемирно известных «Замка», «Процесса», «Америки». Комплексы нервного ребенка, завидовавшего своему отцу, мучительные раздумья о судьбе соотечественников на перекрестке еврейской, немецкой и славянской культур некогда могучей имперской Австрии, подробности частной жизни литературного гения, портреты кумиров и противников, связь размышлений литературного гения с теориями Фрейда – эти и многие другие подробности жизни и творчества Франца Кафки нашли отражение в многогранном труде Макса Брода.

Макс Брод

Франц Кафка. Узник абсолюта

Не отчаивайтесь, даже если действительность толкает вас к этому. Даже тогда, когда кажется, что все потеряно, к вам могут прийти новые силы, и это будет означать, что вы вновь ожили.

Радость сама по себе преходяща. Но счастье от возможности сделать мир чище и правдивее – неизменно.

Дождь льет стеной. Встаньте лицом к льющимся струям, позвольте стальным потокам хлестать вас, окунитесь в воду, которая стремится унести вас с собой, но в то же время держитесь крепко, стойте прямо и ждите, что внезапно засияет Солнце, и будет оно сиять вечно.

Из дневников Франца Кафки

Глава 1

Родители и детство

Франц Кафка, сын Германа и Юлии Кафки, родился в Праге 3 июля 1883 г. Фамилия Кафка – чешского происхождения, и было бы правильнее писать ее «Кавка», что буквально означает «галка». Эта птица с большой головой и красивым хвостом украшала служебные конверты фирмы Германа Кафки, в которых Франц в давние времена отправлял мне письма.

Фамилия Кафка не является редкой среди евреев, приехавших из Чехии, живших в те времена, когда император Иосиф II приказал провести перепись еврейского населения. Это, однако, не говорило ни о чьих политических и национальных симпатиях. Отец Франца, по правде говоря, имел определенные политические взгляды, хотя и не ярко выраженные, – он симпатизировал противостоянию чешских партий старой Австрии, о чем свидетельствуют документы его родного города.

Но Франц посещал только немецкие школы, воспитывался как немец и лишь гораздо позже, движимый собственными побуждениями, досконально изучил Чехию и чешскую литературу, достигнув ее глубокого понимания, разумеется, в тесном соприкосновении с германской культурой.

Франц ходил в немецкую школу и после приобщения к чешской культуре. На него оказало сильное влияние еврейское окружение. У него был троюродный брат, которого Франц боготворил за его замечательную энергию и организаторские способности. Его троюродный брат был лидером в немецких либеральных кругах со студенческих времен и до той поры, когда он стал членом чешского парламента. Это был профессор Бруно Кафка, который, несмотря на то что рано умер, прожил плодотворную жизнь и проявил себя критиком, законодателем, политиком, создал научные труды в области юриспруденции, издал посмертные труды Краснопольского. Отец Франца и Бруно были двоюродными братьями.

Вот что писал Кафка о своих родных в дневнике: «По-еврейски меня зовут Амшель, так же как моего прадеда с материнской стороны. Он, как вспоминала моя мать, которой было шесть лет, когда его не стало, был очень благочестивым и образованным человеком с большой белой бородой. Она вспоминала, как стояла возле покойного и просила у него прощения за то дурное, которое она могла ему причинить. Она вспоминала, как много книг у ее деда и как вдоль стен стояли книжные полки. Он каждый день купался в реке, даже зимой, делая во льду проруби. Мать моей матери (моя бабушка) умерла в молодом возрасте от тифа. После того как она умерла, ее мать (моя прабабушка) впала в прострацию, отказалась принимать пищу и ни с кем не разговаривала. Однажды, через год после смерти дочери, моя прабабушка вышла на прогулку и не вернулась. Ее тело вытащили из Эльбы. Прадед моей матери был еще более ученым, чем мой прадед, и пользовался равным уважением среди христиан и евреев. Его благочестие было столь высоко, что с ним произошло чудо. Когда был пожар, огонь не тронул его дом, хотя остальные дома сгорели. У него было четыре сына. Один из них обратился в христианство и стал врачом. Все они, за исключением моего деда по материнской линии, умерли молодыми. У него был сын, которого моя мать называла «сумасшедшим дядей Натаном», и дочь, которая была конечно же моей бабушкой по матери».

Что касается матери Франца, с которой я часто разговаривал до ее кончины в 1934 г. (она пережила своего сына на десять лет), она была тихой, обаятельной и очень умной, хотя и нельзя сказать, что мудрой женщиной, о чем я могу привести некоторые дополнительные сведения. По ее рассказам, род Кафки со стороны ее отца происходил из Воссека, который находился недалеко от Страконицы (Южная Богемия). Герман Кафка был сыном мясника. Юность Германа была трудной. Очевидно, его трудолюбие и выносливость были безграничны. Остальные представители его рода – три брата и две сестры – были, по словам г-жи Кафка, матери Франца, «великанами». Всю свою жизнь Франц был в тени своего могучего и необычайно представительного, высокого и широкоплечего отца, который в конце своей удачливой и беспокойной жизни был окружен большой семьей, имел много детей и племянников и испытывал гордость патриарха. После продажи магазина оптовой торговли на Старой площади он приобрел ряд квартир в центре Праги. Фирма отца Кафки была создана ценой огромных жертв и усилий. Благодаря этому Герман Кафка смог достичь положения в обществе и стал представителем обеспеченного среднего класса. Трудолюбие отца всегда поражало воображение Франца. Его восхищение отцом и уважение к нему были безграничны. Однако независимый наблюдатель, не попавший под власть родственных отношений, мог бы отметить в этом чувстве, имеющем истинную и реальную остроту, некоторое преувеличение. Но, как бы то ни было, это чувство сыграло важную роль в эмоциональном развитии Франца. Многое можно узнать из следующих, имеющих критический характер отрывков из дневника, которые я привожу для того, чтобы дать ясную картину начала жизни отца будущего писателя.

Франц писал:

«Неприятно слышать, когда отец говорит о своем трудном детстве и постоянно попрекает молодое поколение, особенно своих детей, тем, что им все слишком легко дается. Никто не отрицает, что у него годами были язвы на ногах оттого, что его зимняя одежда была слишком легка и что он часто бывал голоден; что, когда ему было десять лет, он вынужден был, вставая на рассвете в зимнюю стужу, ходить по окрестным деревням, толкая перед собой ручную тележку. Но отец никогда не мог понять, исходя из этих непреложных фактов (вкупе с такими же непреложными фактами), что я всего этого не испытал, что из этого совершенно не следует, будто я должен быть счастливее, чем он, что он может козырять своими язвами на ногах, что он вправе воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее никакому сомнению, что я не могу оценить всего того, через что он прошел, и в конечном счете, что я должен быть ему бесконечно благодарен за то, что сам не испытал ничего подобного.

Как любил я слушать рассказы отца о его детстве и родственниках, но как больно было мне слышать все это в хвастливом и сварливом тоне. Он всплескивал руками: «Кто из нынешних молодых знает об этом? Никто из них этого не испытал!» Сегодня у нас была тетя Юлия, и была беседа на ту же тему. У нее, как и у всех родственников со стороны отца, – огромных размеров лицо. Было еще что-то неуловимо жалостное то ли в цвете, то ли в разрезе ее глаз. Когда ей было десять лет, она пошла работать кухаркой. Даже в сильные холода она ходила во влажной юбке, которая замерзала на морозе, отчего трескалась кожа у нее на ногах. Юбка оттаивала только тогда, когда тетушка поздно вечером ложилась в постель».

Теперь я хочу вернуться к тому, о чем рассказывала мать Франца. Его бабушка с отцовской стороны, Платовская, слыла очень добросердечной особой. У нее была хорошая репутация среди жителей деревни благодаря ее медицинским познаниям. Вообще, характерной чертой его отца и его родных была необычайная воля к жизни и способность ее улучшать, даже ценой невероятного физического напряжения. Герман три года отбывал военную службу и любил говорить о солдатском прошлом, даже будучи уже старым человеком. Он напевал солдатские песенки, когда был в хорошем настроении, что было, впрочем, не так уж часто. Его отец, дед Франца, мог поднять зубами целый мешок с мукой. Когда в уединенную маленькую деревенскую гостиницу заходили цыгане, напуганный хозяин посылал за дедом Франца, и тот запросто выкидывал прочь незваных гостей.

Если же посмотреть на родню Франца по материнской линии, то можно увидеть довольно пеструю картину. Здесь можно найти ученых, мечтателей, склонных к эксцентричности, искателей приключений – иноземных или чудачески уединенных. В отрывке из дневника Франца говорится о репутации и учености – в религиозных обрядах – деда и прадеда его матери. Купание в ледяной проруби было ритуалом у очень набожных людей, а вовсе не средством для укрепления здоровья. Такого метода оздоровления в те времена просто не существовало, или, по крайней мере, о нем не было ничего известно евреям. Дед и прадед были родом из семьи Пориас и жили в Подебрадах. Прадед всегда носил бахрому, как того требовала религия, но не под одеждой, а поверх нее. За ним бегали дети и дразнили его, но потом им сказали в христианской школе, что нельзя насмехаться над таким благочестивым человеком. Единственным ребенком деда Франца была Эстер Пориас. Она рано умерла, из-за чего, вероятно, ее мать покончила с собой. Эстер вышла замуж за Якоба Лёви. У них было шестеро детей, второй ребенок – девочка – стала матерью Франца Кафки. Старший брат, Альфред, уехал за границу в молодом возрасте и сделал там карьеру, став главным управляющим испанских железных дорог. Он оставался холостяком, часто ездил в Прагу и оказал на молодого Франца определенное влияние – главным образом потому, что Франц надеялся, что дядя поможет ему в жизни. У Франца была тяга к далеким странам, в одной из которых работал другой брат его матери – Йозеф. Он заведовал торговым складом в Конго, снаряжал караваны с грузом – подчас численностью в сто пятьдесят единиц. Позже он переехал жить в Париж, женившись на француженке.

Биографии родственников произвели впечатление на Франца, вот почему действие во многих его произведениях происходит в экзотических странах.

Дядя Альфред в Мадриде имел репутацию сдержанного, но доброго человека, весьма любившего своих родственников. (Я встречал его, но мое впечатление, однако, осталось неполным.) Однако Кафка был разочарован в своих ожиданиях, касающихся дяди Альфреда, о чем писал Оскару, другу детства: «Разве он не мог помочь мне выбраться из всего этого, разве он не мог взять меня куда-нибудь, где бы я мог, наконец, приложить свои руки, свои свежие силы!» У Франца была профессия, но он смотрел на нее как на временное занятие и мечтал о другой деятельности. Его отношения с дядей, которому, в чем можно не сомневаться, он лишь робко намекал о своих юношеских желаниях, все же оставались дружескими, в рамках общей сдержанной семейной атмосферы.

Другой брат его матери, Рудольф, жил одиноким чудаком в маленькой комнате при библиотеке пивоваренного завода в Козире и со временем стал убежденным католиком. Младший брат, Зигфрид, был сельским врачом в Триеше и тоже был холост, впоследствии переехал в Прагу и поселился в доме, принадлежавшем семье Кафки. Он сыграл большую роль в позднейшей судьбе Кафки, став лечащим врачом во время его болезни.

Франц родился, согласно рассказам его матери, в доме на углу Майсльгассе и Карпфенгассе (теперь Капрова). В детстве он также проживал на Гейстгассе (Душни) в доме под названием «Минута» и на углу Венсельсплатц и Смешки. Когда я впервые его увидел, семья Кафки жила в приятном старинном доме с причудливыми формами неподалеку от Зейнской церкви на Цельтнергассе (теперь дом номер 3 по улице Целетна). Товарный склад его отца также находился на Цельтнергассе, а затем он был переведен в помещение при Киньском дворце на Старой площади. В «Размышлениях» Кафки, других его ранних работах и конечно же в дневнике можно встретить много впечатлений, полученных от посещения этого торгового склада. Достаточно только прочитать очерк «Торговец» . Кто были эти «странноватые люди из деревни», чья манера «торговать» означала «делать все не так, как люди не их круга». На складах Германа Кафки, занимающегося оптовой торговлей, хранились галантерейные товары, которые он поставлял в лавочки и магазины других городов и селений. Я отчетливо помню, что на складе было огромное количество теплых тапочек, и Франц, совместно со мной, в очередной раз безуспешно пытался помочь отцу, сетующему на большое количество работы, или, по крайней мере, старался показать свое желание помочь, чтобы получить без лишнего напряжения и суеты его одобрительный взгляд или благодарное слово. Его мать без устали помогала мужу в делах и кое в чем была незаменима. Я даже видел там некоторое время одну из сестер Франца. Но этого было недостаточно для его отца, который, обладая характером лидера, всегда хотел видеть свою семью вокруг себя. Как это теперь далеко, и воспоминания тех дней словно покрыты дымкой! Но два других дома, куда я часто приходил в гости к Францу, ясно запечатлелись в моей памяти. Один на Никласштрассе, 36 (теперь улица Паржишска) с видом на набережную, купальни и на зеленый косогор Бельведера, другой дом Оппельта на углу Никласштрассе и Старой площади. Рабочий кабинет Кафки находился на стороне Никласштрассе. Окна выходили на прекрасную русскую церковь с причудливой фигурой, превышающей человеческий рост.

Франц был старшим сыном. Двое его братьев (Генрих и Георг) умерли в детстве (одному было два года, другому – полтора). Через шесть лет появились три его сестры, которые всегда держались вместе, и между ними и Францем словно была стена. Позже, после болезни Франца, младшая сестра твердой рукой разрушила эту стену. С тех пор она стала для Франца одним из самых близких людей, и с ней он мог делиться сокровенными мыслями и чувствами. Однако все-таки детство Франца было неописуемо одиноким. Так как мать его целыми днями была занята на складе, а отец без нее никак не мог обойтись, в том числе и в карточных играх по вечерам, образованием и воспитанием Франца занималась гувернантка и бездушные школы. Его первый эротический опыт был связан с француженкой-гувернанткой или с какой-то другой француженкой.

Печаль и тяготы своих ранних лет («тяжелый, как земля» или «тяжеловес» – Кафка получил это прозвище по другому случаю) Франц описал в своем дневнике 1911 г.:

«Когда я иногда думаю о своих школьных годах и даже о более раннем времени, мои воспоминания расплывчаты. Я полагал, что моя память льстит мне и что моя мысль весьма ленива, когда я думаю о вещах, самих по себе не важных, но имеющих большие последствия. Так, я помню, что когда я учился в средней школе, то часто спорил с Бергманом (иногда не вполне основательно, и тогда я быстро уставал) о том, следует ли мне руководствоваться своим внутренним ощущением относительно существования Бога или руководствоваться Талмудом. В то же время я любил спорить по поводу статьи, изложенной одной христианской газетой – по-моему, это была «Die christliche Welt»[1 - «Христианский мир» (нем.).], – в которой часы и мир сравнивались с часовщиком и Богом, и существование часовщика предположительно доказывало существование Бога. Я считал, что могу опровергнуть эту точку зрения в глазах Бергмана, хотя опровержение не вполне логически созрело во мне, и для начала, прежде чем излагать его, я должен был сложить в своем уме его составные части, как сложную головоломку. Но мое опровержение все-таки было изложено – как раз тогда, когда мы гуляли около башни с городскими часами. Я помню это столь отчетливо потому, что мы напомнили об этом друг другу всего лишь несколько лет назад. Но тогда, когда я думал, что преуспел в этом, – на деле это было всего лишь желание преуспеть, наслаждение в поисках истины и в самой истине, которую я лишь предполагал найти; это было лишь оттого, что я не задумывался глубоко о своей плохой одежде, которую мои родители шили то у одного, то у другого портного, но самым постоянным был все-таки портной из Насла. Я, конечно, замечал (что было совсем не трудно) свою плохую одежду, но мой мозг в течение многих лет отказывался признавать, что одежда отвечает за мою жалкую наружность. Но когда я стал критически оценивать, а скорее недооценивать себя – больше в своем сознании, чем в реальности, – я начал убеждаться в том, что именно моя одежда, а не чья-нибудь другая, либо топорщится, как жесткая бумага, либо висит смятыми складками. Новая одежда мне вообще не была нужна; и если я в любом случае выглядел убого, мне хотелось по меньшей мере хотя бы чувствовать себя комфортно, и в дальнейшем, по мере привыкания окружающих к моей старой одежде, не шокировать мир убогостью новых одеяний. В конце концов, этот постоянный отказ от новой одежды, в которую моя матушка время от времени пыталась меня одеть, принес ей, обладающей взглядом взрослой женщины, понимание разницы между старым и новым платьем, их влиянием на меня, и в то же время (при одобрении моих родителей) я не мог сказать, что совсем не заботился о своей наружности. В конце концов, я позволил своей плохо сшитой одежде определять мою осанку и ходил с согнутой спиной, сутулыми плечами, не зная, куда девать свои руки. Я боялся зеркал, потому что считал, что они показывают мою неприкрытую убогость, которую более наглядно и нельзя было отразить, и если я и на самом деле так выглядел, я должен был вызывать еще более пристальное внимание окружающих. На воскресных прогулках я получал от своей матери легкий тычок в спину с предостережениями (которые, впрочем, едва доходили до меня) о том, что я могу навлечь на всех массу неприятностей. В целом мой главный недостаток состоял в том, что я был не в состоянии представить себе даже самое ближайшее будущее. Я твердо сосредотачивался на сегодняшних обстоятельствах, и не потому, что испытывал к ним сильный интерес, а скорее из-за грусти и страха, возникшего вследствие той же грусти, что действительность настолько печальна, что я не могу оставить ее, пока она не превратится в радость; из-за страха, что, если я сделаю малейший шаг, я буду считать себя ни к чему не пригодным, по-детски беспомощным, но серьезно и ответственно формирующим свое мнение о взрослом будущем, которое в любом случае представлялось мне столь невозможным, что любое малейшее продвижение к нему казалось обманом и еще раз подтверждало его недостижимость.

Миражи мне были более доступны, чем обычная реальность, и я никак не мог оставить фантазии в своих сферах, а реальность – в своих. В результате я проводил много времени без сна в постели, представляя себе, как в один день я приеду в наше гетто как богатый человек, в экипаже, запряженном четверкой лошадей, с прекрасной девушкой, которую я только что спас от позора и унижения. Но мало потревоженный этими фантазиями, которые, возможно, были не чем иным, как проявлением не вполне здоровой сексуальности, я больше волновался о том, что не выдержу годовой экзамен и меня не переведут в следующий класс, что я не смогу поступить в высшее учебное заведение и рано или поздно – не важно, в какой момент это произойдет – мои родители, не так давно пестовавшие меня для будущей жизни, и весь остальной мир вместе с ними, вдруг внезапно поразятся моей неслыханной бездарности. И оттого, что я смотрел на будущее с осознанием своей беспомощности (и редко переживая по поводу своих слабых литературных работ), мысли о нем не приносили мне никакой пользы, они лишь слегка развеивали печаль. Если я хотел, то держался прямо, но не понимал, как развернутые плечи могут повлиять на мою дальнейшую судьбу. Если мне и суждено какое-то будущее, думал я, то оно и так придет само собой. Это убеждение я выбрал себе не для того, чтобы обрести уверенность в будущем, в существование которого с трудом верил, а для того, чтобы облегчить себе настоящую жизнь.

Я решил гулять, одеваться, мыться, читать – кроме всего прочего, что происходило уединенно в моей комнате, – так, чтобы это причиняло мне как можно меньше беспокойства и не требовало никакого напряжения. Если я отклонялся от этих принципов, то придумывал себе подчас очень несерьезные отговорки. Но настало время, когда мне невозможно было более оставаться без вечернего костюма, в особенности потому, что мне предстояло решить – идти мне или нет заниматься в танцевальный класс. Из Наcла был призван портной и был обсужден покрой костюма. Как всегда в таких случаях, я не мог ни на чем остановиться, потому что боялся – если я приму какое-то решение, оно не только вынудит меня сделать какой-то неприятный дальнейший шаг, но и повлечет за собой некие более неприятные последствия. Поэтому прежде всего я решил, что у меня не будет черного костюма; и так как мне было очень стыдно оттого, что незнакомые люди смотрели на меня как на человека, не имеющего никакой вечерней одежды, я позволил своим близким поднять этот вопрос. Но поскольку я осознавал, что вечерний костюм совершит революцию в моем сознании, о чем мои родные догадывались, но вполне этого не могли понять, было все-таки решено сшить мне пиджак к обеду, который я, по крайней мере, был готов носить, потому что он имел сходство с обычным пиджаком. Но когда я услышал, что пиджак будет иметь глубокий вырез, что предполагало ношение отутюженных рубашек, я сразу же настроил себя против такого пиджака, зная, что это не вызовет одобрения моей семьи. Но я был против такого фасона, я был готов носить пиджак из шелка или пиджак, облицованный шелком, но с высоко застегивающейся верхней пуговицей. О таком обеденном пиджаке наш портной никогда и не слышал, но он не преминул заметить, что, какой бы фасон я ни придумал, он все равно не подойдет для занятий танцами. Хорошо, он не годился для танцевальных целей, но я вообще-то и не собирался танцевать. Этот вопрос был вообще-то далек от существа дела, потому что я хотел иметь пиджак в точности такой, каким его описал. Портной с трудом понимал мои соображения, потому что я примерял одежду со стыдливой поспешностью, без высказывания каких-либо комментариев или пожеланий. Поэтому единственно, что мне оставалось делать (тем более на этом настаивала моя матушка), – это в невероятном смущении пойти с ним на Старую площадь и показать пиджак, который я заприметил в витрине одного магазина. Этот безобидный пиджак висел там довольно долгое время, но, к несчастью, когда мы пришли, я не смог там его обнаружить, даже несмотря на мои усердные попытки разглядеть его внутри магазина. Зайти же в сам магазин в поисках пиджака я не отважился, поэтому мы вернулись домой в том же состоянии неопределенности. У меня, однако, осталось ощущение, что эта неудавшаяся попытка наложила печать проклятия на будущее обеденного пиджака; по крайней мере, я с раздражением слушал все эти невнятные извинения, приносимые отсылаемому прочь портному по поводу столь незначительного заказа, и стоял, усталый, за спиной матери, которая грозилась навсегда (все, что относится ко мне, сопровождалось словом «навсегда») оградить меня от красивых девушек и футбольных мячей. Радость, которую я при этом испытал, смешивалась с отчаянием, потому что я боялся, что выглядел в глазах портного таким болваном, каких он в своей жизни еще не видал».

Франц ходил в немецкую начальную школу на Флейшмаркте, а потом в немецкую грамматическую школу на Старой площади. Последняя считалась самой строгой в Праге. Посещаемость была низкая. В просторных помещениях было мало учеников, и, конечно, их чаще спрашивали, чем в более либеральных средних школах. Учителя были робки и напуганы. Я ходил в среднюю школу Святого Стефана и не знал в то время Кафку, но до меня доходили о нем неясные слухи. Я видел прохладные элегантные классы, когда ходил на факультативные уроки французского, которые преподавали для нас учащиеся грамматической школы Святого Стефана. В Киньском дворце также находились помещения средней школы. Годы спустя Франц иногда говорил мне, что он «готов был плакать на экзаменах по математике», и с благодарностью вспоминал Хуго Бергмана за то, что тот давал ему списывать домашнее задание. С другой стороны, должно быть, он был хорошим учеником, поскольку неуспевавших безжалостно исключали.

Согласно рассказам матери, он был слабым, болезненным ребенком, обычно серьезным, но, несмотря на это, склонным к шалостям. Франц в детстве много читал и не любил физических упражнений, чем составлял противоположность старшему Кафке, любившему спортивные занятия.

На своей детской фотографии он смотрится маленьким мальчиком около пяти лет, хрупким, с большими, словно вопрошающими глазами и тонкими губами. Его черные волосы, зачесанные прямо на брови, усиливают ощущение некоторого угрюмого упрямства, в то же время руки безвольно висят в рукавах крепкого, но не совсем хорошо сидящего морского костюмчика.

Франц очень мало играл со своими сестрами, у них была слишком большая разница в возрасте, и они больше ссорились, чем играли. Только на день рождения родителей маленький Франц писал пьесы для своих сестер. Они ставились в семейном кругу, и этот обычай длился до юношеского возраста. Сестры помнят некоторые пьесы и их сюжетные линии и по сей день. Одна из них называлась «Эквилибрист», другая – «Иржи (George) из Подебрад», третья – «Фотографии говорят» (речь шла о семейных фото). Франц никогда не играл в этих постановках, а выступал только как автор и сценический режиссер. Позднее Франц предложил своим сестрам ставить короткие пьесы Ганса Сакса, в которых он выступал как аранжировщик.

В маленьком классе школы, где учился Франц, были учащиеся, которые впоследствии заняли видное положение.

Среди них был уже упоминавшийся Хуго Бергман, который спустя годы стал известным философом. В настоящее время он профессор и ректор Еврейского университета в Иерусалиме. Однако на протяжении учебы Кафка и Бергман, несмотря на близкие отношения, плохо знали внутренний мир друг друга. Так же было и с Эмилем Утицем, ставшим потом профессором философии в Галле и Праге, и с Паулем Кишем, будущим историком литературы и издателем «Neue Freie Presse». Оскар Поллак был единственным, с кем у Франца была дружба, основанная на родстве душ, в чем мы убедимся несколько позже.

Для Кафки имел огромное значение образ его отца, преломлявшийся в его сознании в гротескной, преувеличенной форме. Такое восприятие было свойственно натуре Франца. Одно из последних произведений Кафки посвящено именно этому. В ноябре 1919 г., когда мы с ним вместе жили в Шелезене неподалеку от Либохе, – я могу с большой точностью восстановить в памяти те дни, – он написал очень обстоятельное «Письмо отцу». Это – больше, чем письмо, это – небольшая книга. Это произведение простое по стилю, но оно – сложное по содержанию и является свидетельством о его жизни-борьбе. Нелегко истолковать все произведение. В некоторых местах, конечно, можно найти соответствие с тезисами психоанализа, но это видно лишь на поверхности, и невозможно объяснить глубинный подтекст. В силу этих обстоятельств «Письмо отцу» трудно для понимания массового читателя. Но все же к нему можно сделать некоторые комментарии. Несмотря на то что в этом «Письме» более ста страниц, Франц, как я узнал из разговора с ним, был намерен немедленно передать его отцу через мать. Какое-то время Кафка был убежден в том, что с помощью этого «Письма» он сумеет прояснить свои отношения с отцом, которые становились удручающе застойными и болезненно укоренялись. В реальности вряд ли могло быть иначе. Объяснения, предназначенные отцу, никогда не достигли бы своей цели. И мать Франца не передала письмо, а вернула его Францу, возможно, с некоторыми словами сожаления. После этого мы никогда не вспоминали об этом письме. «Дорогой отец, – начинается письмо, – ты спросил меня, почему я утверждаю, что боюсь тебя. Как обычно, я не знаю, как тебе ответить, отчасти потому, что я действительно испытываю некоторый страх по отношению к тебе, отчасти потому, что мое чувство отличается большой сложностью». Затем следует очень подробный анализ их взаимоотношений, который сопровождается доскональным самоанализом, постепенно перерастающим в короткую автобиографию с экскурсом в детские годы.

Кафка всегда был склонен к автобиографичности, причем не только в своих дневниках, но и в разного рода откровениях, например: «У меня есть сильное желание написать автобиографию, и я должен освободиться от канцелярской работы. Самое главное, что я должен осуществить, садясь писать, в качестве временной задачи, – это задать определенное направление массе событий. Какие-либо другие направления, кроме намеченного, могут быть настолько неприятны, что уведут меня от избранного пути, в какую сторону – я не могу предугадать. Но, как бы то ни было, писать свою биографию мне будет необыкновенно приятно и настолько легко, будто я буду писать о своих мечтах, и, несмотря на то что результат может быть совершенно неожиданным, в целом написанное останется со мной навсегда и в то же время, может быть, благотворно повлияет на чьи-либо размышления и чувства».

В адресованном мне письме еще раз было изложено желание Кафки «вполне убедительно описать свою жизнь». Он писал: «Следующим моим шагом будет то, что я перестану растрачиваться на пустяки». В случае с Кафкой желание привести свое душевное состояние в порядок преобладает над обычным удовольствием, которое испытывает писатель, излагая свои чувства, которые так великолепно описал Томас Манн в своем эссе «Гёте и Толстой». Они выражаются в неизбежно невыполнимом, но безусловном требовании писателя к миру любить его с его слабостями и добродетелями. «Замечательно то, что мир признает эти требования». Борьба Кафки за собственное совершенство (он сказал бы – со своим ужасным несовершенством) была такой напряженной, что он не думал об усовершенствовании внешнего мира.

Правда то, что «Письмо отцу» было написано единственно с целью высказаться по этой теме, правда и то, что субъективная оценка, противореча порой реальным фактам, все же имеет полное право на существование, несмотря на двусмысленности и недомолвки. То там, то здесь я вижу, что искажается перспектива, что безосновательные предположения вдруг начинают особым образом складывать факты, а то, что, казалось, должно быть незначительным, вызывает немедленную реакцию. Создано целое рукописное здание, но его отдельные части плохо соотносятся друг с другом, поэтому написанное в итоге начинает противоречить самому себе и здание с трудом сохраняет равновесие на своем фундаменте. В конце письма приводится воображаемый ответ отца: «Предъявив мне такие упреки, ты настаиваешь на том, что ты – «сверхумный» и «сверхвосприимчивый», и хочешь показать мне, что сам не подлежишь осуждению. Ты говоришь красивые слова о бытии, о природе, о противостоянии, о беспомощности, а меня представляешь деспотом, агрессором, а себя – защищающимся. Твою бесчестность доказывают три момента: первое – это то, что ты якобы невиновен, второе – то, что ты считаешь виновным меня, и третье – это то, что ты будто по доброте душевной не только прощаешь меня, но и собираешься пойти дальше – признать меня невиновным.

Это, казалось бы, должно быть достаточным для тебя – но нет. Ты, как я вижу, решил, что мы должны продолжать жить вместе. Я полагаю, что мы будем бороться друг с другом. Однако есть два вида борьбы. Одна – рыцарская, в которой два независимых противника испытывают свои силы и каждый стоит на своем, неся потери или завоевывая победу. Есть еще борьба хищников, которая не подразумевает битвы, ее цель – высосать кровь из противника. Ты не можешь противостоять жизни, и вместо того, чтобы устроиться в ней комфортно, без тревог и самобичевания, ты доказываешь, что я ограбил тебя – отнял у тебя способность устраиваться в жизни и спрятал ее к себе в карман». (Этот отрывок, кстати, проливает свет на происхождение «рассказа о хищниках» Франца Кафки – «Метаморфозы», — а также короткого рассказа «Приговор»).

Как следует из приведенного абзаца, главной темой всего письма оставался все тот же вопрос – кто виноват, – однако в вышеприведенном отрывке он приобрел несколько другой аспект, который можно сформулировать так: слабость сына против силы отца, который сделал себя сам и который, осознавая свои достижения и силу, сконцентрировал себя на этих достижениях, сделал себя мерилом всего сущего и как наивный человек никогда не мучился сомнениями и руководствовался всегда только своими инстинктами – в той мере, в какой он ими обладал. На самом деле противостояние было не так очевидно в жизни, как в «Письме», в котором все намерения сделать мир справедливым свелись к простому их изложению – как в других работах Кафки. Эта очевидность пронизывает все повествование, особенно отчетливо она звучит в последних строчках, которые имеют наибольшее значение во всей дискуссии: «Разумеется, отрезки жизни складываются не так легко, как абзацы моего письма, ведь жизнь – это нечто большее, чем игра в терпение. Но если мои возражения небезосновательны, если, несмотря на то что я не способен, да и не хочу вдаваться в подробности, в них будет что-то правдивое, я надеюсь, это успокоит немного нас обоих и сделает нашу жизнь и смерть более легкими».

Кроме всего прочего, контраст между родней с материнской стороны и отцовской линией был разительным. Франц Кафка являлся потомком двух разных семей: робких, со странностями Леви (по материнской линии) и реалистичного, прагматичного рода его отца. Он писал об этом: «Какое интересное сочетание! С одной стороны, я – Леви, у меня нет умения жить, присущего роду Кафки, я не умею заниматься коммерцией, побеждать… С другой стороны, я – настоящий Кафка, со своей силой, здоровьем, решимостью, аппетитом, красноречием, самодовольством, чувством уверенности, знанием жизни, некоторой широтой натуры и смелым темпераментом». Сравним это с характеристикой, изложенной в другом отрывке, где Франц говорит о чертах, присущих его родне со стороны матери: «Упорство, чуткость, чувство справедливости, неугомонность». Целая гамма трагических контрастов появляется в конце «Письма», где Кафка рассказывает о своей неудавшейся попытке жениться. Кафка сравнивал себя и отца: отец добивался всего, что хотел, а сын не мог ничего добиться. «Главным препятствием для меня в браке было то, что необходимо быть главой семьи и необходимо всегда быть вместе, и когда хорошо, и когда плохо, как это делаешь ты, с присущими тебе здоровьем, силой, красноречием, выдержкой, уверенностью в себе, склонностью к тирании, знанием жизни и недоверием ко многим. Из всех этих качеств я не унаследовал почти ничего, или очень мало, и как я мог отважиться жениться, когда видел, что даже у тебя была тяжелая борьба в семейной жизни и даже ты потерпел в ней поражение в отношении своих детей. Конечно, я не ставил себе многословных вопросов и не отвечал на них пространно, иначе я встал бы на банальный путь обдумывания данного предмета и открыл бы для себя других людей, отличных от тебя – таких, как дядя Р., который все-таки женился и не согнулся под тяжкой ношей, – и это было бы достаточно для меня. Но я не сегодня поставил для себя этот вопрос – он существовал для меня с самого детства. Конечно, меня волновали не только вопросы брака, мне были интересны любые мельчайшие явления. И ты убедил меня – как своим собственным примером, так и методом моего воспитания, – что в мелочах жизни я ни к чему не способен. Но истина, касающаяся незначительных явлений, была чудовищной правдой и для серьезного вопроса – женитьбы».

Исходя из прочитанного, нельзя более отрицать связи размышлений Кафки с теориями Фрейда, особенно в части «бессознательного».

Хотя я до сих пор колеблюсь и должен все-таки возразить против столь легкого пути нахождения соответствия – и не потому, что Франц Кафка хорошо изучил эти теории и считал их очень грубым и готовым толкованием без проникновения в детали и даже без реального изучения психологического конфликта. Поэтому в следующих строках я постараюсь изложить другой подход к фактам на примере Клейста. Прежде всего, следует отметить, что собственное замечание Кафки о том, что он никогда не пускался в многословные размышления и в то же время не «мыслил примитивно», потому что вопрос был тесно связан с потрясающим осознанием превосходства отца, похоже, подтверждает обычные положения психоанализа. То же самое можно сказать о характеристике, которую он дал отцовскому «методу воспитания» детей, а также о многочисленных дневниковых записях, касающихся «его плохого воспитания», и приведенных в конце дневника письмах о воспитании детей, написанных касательно статьи Свифта («дети должны воспитываться только отдельно от родителей»).

Почти во всем письме Франц говорит о том, как его воспитывал отец. «Я был нервным ребенком, – пишет Кафка, – и часто капризничал, как это бывает с детьми, и моя мать нередко меня баловала, ласково брала на руки, смотрела на меня любящими глазами, но я не верю в то, что я был особенно трудным ребенком и что ласковое слово и добрый взгляд не могли заставить меня слушаться. В душе ты – добрый и мягкий человек (что не противоречит всему сказанному, потому что я говорю о внешнем впечатлении, производимом на ребенка), но ты считаешь, что необходимо вести ребенка по созданному тобой же пути, с жестокостью, шумом и напором, и полагаешь при этом, что это – наиболее правильный путь. Ты хотел сделать меня сильным, храбрым мальчиком».

В «Письме» раскрывается, что незначительные наказания, перенесенные им в раннем детстве, больше отложились в его сознании, чем материальное благополучие. Франц говорит, что он был «просто ничто» для отца. Постоянная критика отца для блага ребенка – по поводу друзей, с которыми он пошел, по поводу его жизни и поведения в целом – стала в конце концов невыносимой ношей и привела к тому, что ребенок стал его сторониться. Сам отец не следовал своим строгим правилам, и это нарушение логики было впоследствии воспринято сыном как показатель необыкновенной мощной жажды к жизни и несокрушимой воли. «Ты всегда был уверен в своей силе и считал свое мнение единственно правильным… Ты правил миром со своего кресла. Только ты всегда был прав, если другие не соглашались с тобой, то они были для тебя помешанными, сумасшедшими, ненормальными. В то же время твоя уверенность была настолько сильна, что для тебя не было никакой нужды ни на чем настаивать, и ты всегда был прав. Часто бывало так, что ты вообще не имел никакого мнения о предмете разговора, но и тогда ты отметал любое другое мнение. Ты, например, мог сначала ругать чехов, потом немцев, а потом евреев – и не по какому-то конкретному поводу, а просто так, вообще, и в конце не оставлял никого, кроме самого себя. И в результате ты делал запутанный вывод о том, что власть всех тиранов базируется не на логических принципах, а на их собственных персонах».

Следует обратить внимание на то, какой великий интерес представляла суть власти для Кафки, как волновала его проблема человеческого достоинства, иными словами, – демократии. Эти темы звучали в романах «Процесс», «Замок», в рассказах и набросках, например во фрагментах из «Великой Китайской стены». Каждый, наверное, по собственным ощущениям знает, какое очарование могут вызвать уверенные в себе, абсурдные персонажи, которых не волнуют никакие принципы и не раздирают никакие внутренние противоречия до тех пор, пока: а) кто-нибудь не увидит насквозь эти противоречия; б) кто-нибудь не почувствует желание найти такого же человека – например, влюбленная женщина – и таким образом вместе подпасть под влияние всевозможных обстоятельств. Часто с некоторым высокомерием задают вопрос: «А почему Кафка так нуждался в своем отце?» – или, лучше сказать: «Почему он не смог порвать с ним, несмотря на свое критическое отношение, или хотя бы дистанцироваться от него, как делают многие другие дети, стараясь найти убежище от своих родителей? Но с тех пор, как он попытался создать эту дистанцию между собой и своим отцом и в последующие годы почти с ним не общался, почему он так страдал из-за этого отдаления и холодности? Может быть, оттого, что не смог признаться самому себе, что между такими разными характерами все-таки существовала интимная связь?» Действительно, Франц хорошо знал своего отца – он не только отмечал его неприглядные черты, но и восхищался его достоинствами. Но у отца была особая природа характера, и не его в том вина, а вина этой самой «природы», отмечает Кафка в своем «Письме», что всякие попытки понять своеобразный характер его сына становятся бесполезными. В бесконечных разговорах я пытался убедить своего друга, о чьей глубокой ране я знал и до чтения его дневника, что он слишком превозносит своего отца и что нельзя так глупо принижать самого себя. Все это было бесполезно, но поток его аргументов (когда он не хотел, а это было довольно часто, сохранять спокойствие) не мог ни на минуту поколебать моего мнения.

И по сей день я полагаю, что фундаментальный вопрос: «какое влияние оказал на Кафку его отец?» – поставлен будто не самим Кафкой, а неким сторонним наблюдателем. Кафка нуждался в том, чтобы этот вопрос возник раз и навсегда как естественный и неоспоримый и довлел бы над ним всю жизнь как «груз страха, слабости и самоунижения». В «Письме» Кафка придает вердикту отца безграничную власть над своей жизнью и смертью (см. рассказ «Вердикт»). В нем говорится: «Мужество, решительность, уверенность, доброжелательность не могли быть выражены до конца, если ты им противостоял или даже только предполагал противостоять – что чаще всего я и делал… В твоем присутствии (ты – превосходный оратор) я начинал заикаться. Потому что это был ты – тот, кто вырастил меня, и ни о чем не мог говорить». Здесь можно провести одну примечательную параллель: кажется, Клейст тоже заикался при виде его отца и тоже страдал от этого. В отношении кого-либо другого, когда он был расположен говорить, он нарушал свое обычное молчание и говорил совершенно свободно, легко, элегантно, изумительно естественно и без всякого заикания.

Результатом отцовского воспитания было бесконечное страдание Франца, о чем он откровенно пишет в «Письме» (здесь Кафка приводит свой собственный комментарий к финалу романа «Процесс»): «В твоем присутствии я теряю уверенность в себе и испытываю безграничное чувство вины. Вспомнив об этом чувстве, я однажды написал с полной искренностью: «Он боится позора, который будет жить даже после него». Кафка делает ряд усилий, чтобы избавиться от влияния отца и найти место, где бы он был недосягаем. Когда Кафка оценивал чью-нибудь литературную работу, он судил очень строго и называл ее не иначе как «сооружение на идеальном фундаменте конструкции», которая, не имея ничего общего с живой жизнью, буйно разрастается в разных направлениях, крепко цепляясь за непомерно грубые и абстрактные комбинации. Однако сам Кафка зачастую впадал в подобное «конструирование» и подгонку деталей, что, с одной стороны, выходило естественно и неподдельно, а с другой стороны, было полуправдой или чрезмерным преувеличением. Вот почему Кафка хотел сконцентрироваться на литературной работе как на попытке «уйти от собственного отца», будто радость творчества и наслаждение искусством возникли не в результате их совместных усилий, а только лишь по его собственной воле. Для тех, кто знал его близко, он был совсем другим, нежели для тех, кто видел в нем лишь человека, носящего на себе печать отцовского влияния. Для близких он был человеком пылающим, жаждущим и умеющим мыслить, стремящимся к знаниям, интересующимся окружающей жизнью и любящим человечество. Частично Кафка сам обрисовал эту ситуацию в «Письме отцу»: «Мои записи были посвящены тебе, и в них я излил стенания, которые я не смог выплакать на твоей груди. Они были последовательно извлечены из моей памяти и сохранены, и хотя они были навязаны тобой, искусство их изложения принадлежит мне».

В «Письме» Кафка изложил свои взгляды на другие стороны жизни: на семью, на дружбу, на иудаизм, на профессию, наконец, на его две попытки жениться. «Мое мнение о себе зависело в первую очередь от тебя, а не от других обстоятельств, например от жизненных успехов… Я жил отверженным, и хотя я боролся за другую жизнь, мои усилия оказывались тщетными, поскольку я пытался сделать невозможное» .

После общего анализа своего детства Кафка переходит к унижающей самохарактеристике, написанной в весьма пессимистическом духе. Он говорит о том, что почти ничему не учился в средней школе, с чем я не вполне могу согласиться, в частности, касательно его познаний в греческом, поскольку мы вместе читали Платона в университете, и затем продолжает: «Сколько я себя помню, для меня была так важна проблема защиты моей души, что остальное было мне безразлично. Еврейские школьники в нашей стране часто отличаются странностями, у них можно найти очень своеобразные черты характера, но моя скрытность, флегматичность и детская беспомощность, иногда доходившая до смешного, были просто фантастическими. Моя замкнутость была моей единственной защитой от навязчивого ощущения страха и от чувства вины».

«Попытки скрыться» занимают особое место, хотя в целом и связаны с «Письмом отцу». Обращение к иудаизму как средству уйти от отца имело жизненно важное значение для его юности и особую важность – в последующий переходный период. Осознание иудаизма сказалось и на дальнейшем религиозном развитии писателя. «Я понял, что недалеко удастся мне убежать от тебя с помощью иудейской веры. Сам по себе этот побег возможен, но не более того, однако, может быть, мы найдем друг друга в иудейской вере или, по крайней мере, обнаружим исходную точку, из которой мы вместе отправимся по одному пути. Но что за иудаизм ты исповедовал! В течение многих лет мое отношение к нему менялось несколько раз. Когда я был ребенком, я соглашался с тобой и упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в синагогу, не соблюдал постов и т. д. Меня переполняло чувство вины.

Позже, когда я стал молодым человеком, я не мог понять, как ты, обладая лишь поверхностными знаниями в иудаизме, мог упрекать меня в безбожии и при этом даже не претворял в жизнь свои скромные познания. Для тебя религия была чем-то вроде шутки. Ты ходил в синагогу четыре дня в году, и, когда ты там находился, у тебя был безразличный вид. Ты был скорее индифферентен, чем серьезен, относился к чтению молитв как к формальности, иногда изумляя меня тем, что показывал в молитвеннике место, которое было только что пропето, однако оставаясь при мнении, что это всего лишь синагога, и поэтому разрешал мне крутиться и вертеться сколько я захочу. Я обычно зевал и томился много часов подряд (позже я так же скучал в танцевальных классах) и старался отвлечь себя хоть какими-нибудь занятиями – например, открыть раку со святыми мощами, что всегда напоминало мне тир на рынке, там тоже была коробочка, которую необходимо было открыть, но для этого надо было попасть в глаз быку. Трудно было ожидать, конечно, что из коробочки появится что-то интересное, потому что каждый раз оттуда выскакивали две старые безголовые куклы. Кроме всего прочего, я очень боялся посещать синагогу не только потому, как ты догадался, что меня окружало множество народу, но и потому, что ты как-то вскользь заметил, что меня могут вызвать читать Тору. Но, несмотря на все это, мало что могло развеять мою скуку, разве что обряд Бар Мицва, в котором требовалось глупое заучивание, и это казалось мне неким смешным экзаменом. Когда же тебя вызывали читать Тору, что я считал чисто общественным делом, то ты выполнял его подобающим образом; когда ты присутствовал на поминальной службе, меня отсылали прочь, и долгое время, очевидно, по этой причине, а в целом из-за полного отсутствия у меня интереса к этому обряду, у окружающих бытовало мнение, о котором я с трудом догадывался, что во всем этом было что-то неприличное. Это все, что касается синагоги. Дома твоя религиозность выглядела более жалким образом и ограничивалась ночным празднованием Пасхи, которое всегда заканчивалось веселой комедией, устраиваемой старшими детьми. (А почему ты это допускал? Да потому, что сам разыгрывал эту комедию.) Вся эта грязь, которая налипала на меня, разрушала мою веру. И самое лучшее, что мне оставалось делать, – это избавляться от нее как можно скорее, что и было бы самым богоугодным делом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: