скачать книгу бесплатно

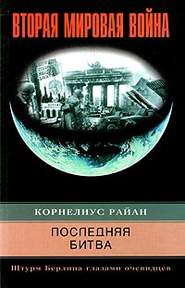

Последняя битва. Штурм Берлина глазами очевидцев

Корнелиус Райан

Классическое произведение Райана, одного из лучших военных репортеров прошедшего столетия, посвящено истории битвы за Берлин – последней битвы Второй мировой войны. Автор показывает трагедию изнутри, глазами очевидцев и участников событий: от солдата до маршала, от эсэсовца до монахини. Достигая «эффекта присутствия», с поразительной объективностью исследуются чувства проигравшего диктатора и шквал вырвавшегося напряжения наступающих. Не обойдена ни одна сторона жизни человеческого сообщества, не забыто ни одно злодеяние, ни одна «слезинка ребенка».

Корнелиус Райан

Последняя битва. Штурм Берлина глазами очевидцев

Эта книга посвящается мальчику, родившемуся в Берлине в последние месяцы войны. Его имя Петер Фехтер. В 1962 году он был расстрелян из пулемета своими соотечественниками и оставлен умирать от потери крови у самого трагического памятника победе союзников – Берлинской стены

Излагая военные события, я не осмеливался пользоваться случайной информацией либо собственными фантазиями; я не описал ничего, что не видел бы своими глазами или не узнал от тех, кого подверг самым тщательным и детальным расспросам. Это была трудоемкая задача, так как свидетели одних и тех же событий описывают их по-разному, как они помнят, или же они являются заинтересованными сторонами и искажают факты намеренно. Очень возможно, что строго исторический характер моего повествования разочарует кого-то. Но если человек, пожелавший увидеть истинную картину произошедших событий… сочтет написанное мной полезным, я буду удовлетворен.

Фукидид. История Пелопоннесской войны. Том 1. 400 г. до н. э.

Предисловие

День А, понедельник 16 апреля 1945 года

Битва за Берлин, последняя атака на гитлеровский Третий рейх, началась ровно в четыре часа утра в понедельник 16 апреля 1945 года, или в день «А», как назвали его западные союзники. В тот момент менее чем в 38 милях к востоку от немецкой столицы красные сигнальные ракеты разорвали ночную тьму над вздувшимися водами Одера, возвестив о начале ошеломляющего артиллерийского обстрела города, предварявшего наступление русских.

Примерно в то же самое время части 9-й армии США повернули от Берлина на запад, чтобы занять новые позиции на Эльбе между Тангермюнде и Барби. 14 апреля генерал Эйзенхауэр решил остановить англо-американское наступление на территории Германии.

«Берлин, – заявил он, – больше не является военной целью». Когда это заявление стало известно в американских войсках, некоторые их подразделения находились всего в 45 милях от Берлина.

С началом штурма оцепеневшие от ужаса берлинцы, прятавшиеся в развалинах разбомбленного города, остались верны единственной политике, которая теперь имела значение, – «политике выживания». Еда стала важнее любви, надежное убежище – достойнее сражения, выживание – более правильной военной целью, чем победа.

Эта книга – история последней битвы, штурма и захвата Берлина.

Хотя в нее включены описания сражений, это не военный доклад. Скорее, это история обычных людей, солдат и гражданских лиц, охваченных ужасом и отчаянием поражения, и история победителей.

Часть первая

Город

Глава 1

На северных широтах рассвет наступает рано.

Бомбардировщики только покидали берлинское небо, а первые солнечные лучи уже разгорались на востоке. В утренней тишине огромные черные столбы дыма поднимались над кварталами Панкова, Вейсензе и Лихтенберга. При низкой облачности трудно было отличить мягкий солнечный свет от отблеска пожаров.

В пелене дыма, дрейфующей над развалинами, возвышался в окостеневшем, жутком великолепии город, подвергшийся таким страшным бомбардировкам, каких не знал ни один другой город Германии. Он почернел от сажи, покрылся оспинами тысяч воронок и кружевами скрученных балок. Огромные дома смело с лица земли, а в центре столицы были уничтожены целые кварталы. Широкие дороги и улицы превратились в изрытые воронками тропы, змеящиеся между горами строительного мусора. И повсюду остовы зданий таращились пустыми глазницами окон.

Обрушившаяся вслед за бомбами масса сажи и пепла засыпала руины. В глубоких каньонах битого кирпича и искореженной стали безмолвно клубилась пыль. Пыль неслась и по широкой Унтер-ден-Линден между редкими, случайно уцелевшими зданиями банков, библиотек и дорогих магазинов. Липы, давшие название улице, стояли обнаженными, свежие почки сгорели прямо на ветвях. Бранденбургские ворота высотой с восьмиэтажный дом, выщербленные и изрезанные осколками, возвышались на двенадцати массивных дорических колоннах напоминанием о былых триумфальных шествиях. Соседняя Вильгельмштрассе, вдоль которой тянулись правительственные здания и бывшие дворцы, была засыпана мусором и осколками стекла. Номер 73, прекрасный маленький дворец, служивший резиденцией германским президентам до воцарения Третьего рейха, сгорел дотла. Когда-то его называли миниатюрным Версалем; теперь у колоннады портика валялись разбитые вдребезги морские нимфы, прежде украшавшие фонтан, а с верхнего карниза склонялись над замусоренным двором две обезглавленные статуи рейнских дев.

В квартале от дворца среди груд щебня стоял весь в шрамах, но целый номер 77 – трехэтажное желтовато-коричневое здание в форме буквы «L». Над каждым входом парили сверкающие позолотой, израненные осколками орлы, сжимавшие в когтях венки со свастиками в центре. Фасад щеголял внушительных размеров балконом, с которого на мир обрушивалось множество безумных речей. Имперская канцелярия, канцелярия Адольфа Гитлера, не пострадала.

В верхнем конце разбитой Курфюрстендам возвышался деформированный остов когда-то фешенебельной церкви памяти кайзера Вильгельма. Стрелки на обуглившемся циферблате остановились ровно на 7.30; это время они показывали с того ноябрьского вечера, когда бомбы уничтожили тысячу акров города.

В сотне ярдов от церкви раскинулись «джунгли обломков» – всемирно известный Берлинский зоопарк. Аквариум был разрушен полностью. Террариуму, жилищам гиппопотамов, кенгуру, тигров и слонов, как и дюжинам других построек, был нанесен серьезный ущерб. Окружающий зоопарк Тиргартен, знаменитый парк в 630 акров, превратился в пустырь с огромными воронками, заваленными мусором озерами и частично разрушенными посольскими зданиями. Когда-то парк был естественным лесом с пышными деревьями. Сейчас большинство из них сгорело и повсюду торчали безобразные пни.

В северо-восточном углу Тиргартена громоздились самые «живописные» берлинские руины – результат не союзнических бомбардировок, а немецкой политики. Огромный рейхстаг, здание парламента, был преднамеренно подожжен нацистами в 1933 году, а в поджоге обвинили коммунистов, тем самым предоставив Гитлеру предлог для захвата абсолютной, диктаторской власти. На осыпающемся портике над шестью колоннами входа, обращенного к морю мусора, почти поглотившему здание, можно было прочесть почерневшие высеченные слова: «Dem Deutschen Volke» – «Немецкому народу».

Когда-то перед рейхстагом стоял скульптурный комплекс, тоже разрушенный, весь, кроме одного элемента – колонны высотой в 200 футов из темно-красного гранита на массивном основании. После пожара 1933 года Гитлер приказал ее переместить, и теперь она стояла в миле от рейхстага на Шарлоттенбургер-Шоссе, ближе к центру оси восток – запад – автомагистрали, пересекавшей город приблизительно от реки Хавель на западе до конца Унтер-ден-Линден на востоке. В это мартовское утро лучи восходящего солнца осветили позолоченную статую на вершине колонны: крылатую фигуру с лавровым венком в одной руке и штандартом Железного креста в другой – статую Победы, не тронутый бомбами изящный берлинский мемориал посреди заброшенной земли.

Над измученным городом сирены завыли сигнал отбоя. Закончился 314-й рейд союзников на Берлин. В первые годы войны налеты были единичными, но сейчас бомбардировки практически не прекращались: американцы бомбили днем, военно-воздушные силы Великобритании – ночью. Количество разрушений увеличивалось почти ежечасно и достигло ошеломляющих масштабов. Взрывы бомб превратили в пустыню более десяти квадратных миль застройки – в десять раз больше, чем площадь Лондона, разрушенная люфтваффе. Три миллиарда кубических футов обломков завалили улицы – все вместе могло бы составить гору высотой более тысячи футов. Почти половина из 1 562 000 берлинских зданий понесли тот или иной урон, каждый третий дом был или полностью разрушен, или непригоден для проживания. Людские потери были так высоки, что их никогда не удастся точно подсчитать, но по меньшей мере 52 000 человек погибли и вдвое больше были серьезно ранены. Это в пять раз больше убитых и тяжело раненных, чем при бомбежках Лондона. Берлин стал вторым Карфагеном, а агония еще не наступила.

Удивительно, что люди вообще смогли выжить в этом царстве опустошения, но среди руин, противореча здравому смыслу, продолжалась «нормальная» жизнь. Двенадцать тысяч полицейских все еще несли службу. Почтальоны разносили почту; газеты выходили ежедневно; не прерывалась телефонная и телеграфная связь. Мусор вывозился. Были открыты кинотеатры, театры и даже часть разрушенного зоопарка. Берлинская филармония заканчивала сезон. Универмаги проводили распродажи. Продуктовые лавки и булочные открывались каждое утро, прачечные, химчистки и парикмахерские не испытывали недостатка в клиентах. Работали метро и надземка; немногие не пострадавшие от бомбежки бары и рестораны были переполнены. И почти на каждой улице, как и в мирное время, слышались пронзительные голоса берлинских цветочниц.

Может быть, самым удивительным было то, что работало более 65 процентов крупных берлинских заводов и фабрик. Почти 600 000 человек имели работу – вот только добраться до места работы было непросто. Дорога часто занимала несколько часов. Улицы были запружены транспортом: сплошные объезды, снижение скорости и аварии. Из– за этого берлинцам приходилось рано вставать. Все хотели добраться до работы вовремя, потому что американцы, сами ранние пташки, часто начинали бомбить город в девять утра.

В это солнечное утро в двадцати протяженных городских районах берлинцы выползали на свет, как пещерные люди эпохи неолита. Они появлялись из недр метрополитена, из бомбоубежищ под общественными зданиями, из подвалов своих разрушенных домов. Какими бы разными ни были их надежды и страхи, их верования и политические убеждения, одно у берлинцев было общим: те, кто пережили еще одну ночь, были полны решимости прожить еще один день.

То же можно сказать и обо всей нации. На шестом году Второй мировой войны гитлеровская Германия отчаянно боролась за выживание. Рейх, собиравшийся властвовать тысячелетие, был оккупирован с запада и востока. Англоамериканские войска подошли к великому Рейну, прорвались в Ремаген и устремились к Берлину. Они были всего лишь в трехстах милях к западу от столицы. На восточных берегах Одера материализовалась гораздо более близкая и бесконечно более страшная угроза. Всего в 50 милях от Берлина стояли русские армии.

Наступила среда, 21 марта 1945 года. В то утро берлинцы услышали по радио самый свежий шлягер тех дней: «Это будет весна без конца».

Глава 2

Каждый из берлинцев реагировал на угрозу по-своему. Некоторые упрямо игнорировали опасность, надеясь, что все обойдется. Другие куражились. Кто-то был охвачен гневом и страхом, а кто-то ощущал себя загнанным в угол зверем, приготовившимся храбро встретить свою судьбу.

В Целендорфе, юго-западном районе Берлина, как обычно, проснулся с рассветом молочник Рихард Погановска. В былые годы его каждодневные обязанности часто казались ему однообразными и скучными, теперь он испытывал к ним благодарность. Погановска работал на Далемской государственной ферме, существовавшей уже триста лет. Эта ферма находилась на самой модной окраине Целендорфа – в Далеме, всего в нескольких милях от центра огромной столицы. В любом другом городе такое расположение молочной фермы сочли бы странным, – в любом, но не в Берлине. Одну пятую всей территории города занимали парки и лесные массивы с озерами, каналами и речками. И все же Погановска, как многие другие работники, предпочел бы, чтобы ферма находилась где– нибудь в другом месте, подальше от города, от опасностей и постоянных бомбежек.

Сам Погановска, его жена Лизбет и трое их детей опять провели ночь в подвале большого дома на Кенигин-Луиз– Штрассе. Из-за грохота зениток и разрывов бомб заснуть было практически невозможно. Как и все остальные берлинцы в те дни, высокий тридцатидевятилетний молочник испытывал постоянную усталость.

Он понятия не имел, куда падали бомбы в ту ночь, но он точно знал, что ни одна бомба не упала вблизи больших коровников. Бесценное молочное стадо не пострадало. Казалось, ничто не тревожит этих коров. Посреди разрывов бомб и грохота зениток они безмятежно и терпеливо жевали свою жвачку и продолжали давать молоко. Погановска не переставал этому удивляться.

Рихард вяло загрузил свою старую коричневую тележку и прицеп, запряг двух своих лошадей, рыжеватых Лизу и Ганса, и, посадив на сиденье рядом с собой шпица Полди, отправился по привычному маршруту. Тележка с грохотом пересекла вымощенный булыжником двор, свернула направо, на Пацелли-Алле, и покатилась на север к Шмаргендорфу. Было шесть часов утра. Только к девяти вечера Рихард закончит работу.

Измотанный, истосковавшийся по нормальному сну, Погановска не изменил своему характеру, неунывающему и резковатому, и стал чем-то вроде тонизирующего средства для 1200 клиентов. Его путь лежал по окраинам трех больших районов: Целендорфа, Шенеберга и Вильмерсдорфа. Все три серьезно пострадали от бомбежек; Шенеберг и Вильмерсдорф, расположенные ближе всего к центру города, были почти полностью уничтожены. В одном только Вильмерсдорфе было разрушено более 36 000 жилищ, и почти половина из 340 000 жителей обоих районов осталась без крыши над головой. В подобных обстоятельствах веселое лицо было редким и желанным зрелищем.

Даже в столь ранний час на каждом перекрестке Рихарда Погановска ждали люди. В те дни очереди выстраивались повсюду: к мяснику, к булочнику, даже за водой, когда бомбы попадали в водопроводные магистрали. Несмотря на то что покупатели уже ждали его, Погановска звонил в большой колокольчик, объявляя о своем прибытии. Он завел этот обычай в начале года, когда участились дневные авианалеты и он не мог больше доставлять молоко к каждому порогу. Для его покупателей и колокольчик, и сам Погановска стали неким символом.

То утро ничем не отличалось от других. Погановска приветствовал своих клиентов и скупо отмерял по продовольственным карточкам молоко и молочные продукты. С некоторыми из этих людей он был знаком почти десять лет, и они знали, что время от времени могут рассчитывать на небольшой добавок. Манипулируя продовольственными карточками, Погановска обычно мог выкроить чуть больше молока или сливок на такие особые торжества, как крещения или свадьбы. Безусловно, это было незаконно, а потому рискованно, но всем берлинцам в эти дни приходилось рисковать.

С каждым днем покупатели Рихарда казались все более усталыми, напряженными и озабоченными. Мало кто теперь говорил о войне. Никто не знал, что происходит, и, в любом случае, никто ничего не мог изменить. И без них хватало кабинетных стратегов. Погановска не провоцировал обсуждение новостей. Погружаясь в свою пятнадцатичасовую ежедневную рутину и отгоняя мысли о войне, он, как и тысячи других берлинцев, становился почти невосприимчивым к суровой действительности.

Каждый день теперь Погановска видел определенные знаки, помогавшие ему не удариться в панику. Во-первых, дороги все еще были открыты. Во-вторых, на главных улицах не было ни контрольно-пропускных пунктов, ни противотанковых заграждений, ни артиллерийских установок или вкопанных танков, ни солдат, занявших тактически важные позиции. Ничто не указывало на то, что власти боятся атаки русских, или на то, что Берлину угрожает осада.

Была, правда, одна маленькая, но важная путеводная нить. Каждое утро, когда Погановска ехал через те кварталы Фриденау, где проживали наиболее выдающиеся граждане, он бросал взгляд на дом одного известного нациста, высокопоставленного чиновника берлинского почтового ведомства. Через открытые окна гостиной виднелась большая картина в массивной раме. Аляповатый портрет Адольфа Гитлера, надменного и самоуверенного, все еще висел на своем месте. Погановска хорошо знал повадки бюрократов Третьего рейха. Если бы ситуация действительно была критической, этот алтарь фюрера давно бы уже исчез.

Рихард тихо причмокнул, погоняя лошадей, и продолжил свой путь. Несмотря ни на что, он пока не видел оснований для чрезмерной тревоги.

Ни одной части города не удалось полностью избежать бомбардировок, но Шпандау, второй по величине и самый западный район Берлина, не испытал самого страшного – бомбового удара по площади со сплошным поражением. Ночь за ночью обитатели Шпандау ожидали массированного налета и удивлялись, не дождавшись его, ибо Шпандау был центром мощной берлинской военной промышленности.

В отличие от самых центральных районов города, разрушенных на 50–75 процентов, Шпандау потерял всего лишь десять процентов своей застройки. Хотя в эти десять процентов входило более тысячи разрушенных либо непригодных к использованию домов, по меркам закаленных бомбежками берлинцев это был всего лишь комариный укус. На обугленных пустырях центральных районов бытовала едкая поговорка: «Die Spandauer Zwerge kommen zuletzt in die Sarge» – «Маленькие шпандайчики последними доберутся до своих гробов».

На самой западной окраине Шпандау, в тихом, пасторальном Штакене, Роберт и Ингеборг Кольб благодарили судьбу за то, что живут в «тихой заводи». Сюда лишь иногда залетали бомбы, не попавшие в ближайший аэродром, и ущерб они причиняли незначительный. Двухэтажный, оштукатуренный, оранжево-коричневый дом с застекленной верандой и лужайкой с садом остался целехоньким. Жизнь супругов текла почти нормально, если только не считать, что Роберту, пятидесятичетырехлетнему техническому директору типографии, с каждым днем все труднее было добираться на работу в центр города, к тому же подвергавшийся дневным авианалетам. То есть Роберт ежедневно испивал всю чашу страданий до дна, а Ингеборг не находила себе места от тревоги.

В этот вечер чета Кольб планировала, как обычно, послушать радиопередачу Би-би-си на немецком языке, хотя это было давно запрещено. Роберт и Ингеборг пристально следили за наступлением союзников с востока и запада. С восточных окраин Берлина до позиций Красной армии можно было бы доехать на автобусе. Однако убаюканные сельской атмосферой своего Штакена супруги считали угрозу городу неправдоподобной, война казалась им отдаленной и нереальной. Роберт Кольб был убежден, что они в полной безопасности, а Ингеборг была убеждена, что Роберт всегда прав. В конце концов, ее муж был ветераном Первой мировой войны. «Война обойдет нас стороной», – уверял жену Роберт.

Вполне уверенные в том, что, что бы ни случилось, их это не коснется, супруги Кольб спокойно смотрели в будущее.

С приходом весны Роберт размышлял, где в саду лучше повесить гамаки. У Ингеборг были свои заботы: она планировала посадить шпинат, петрушку, салат-латук и ранний картофель. У нее оставалась одна важная нерешенная проблема: посадить ранний картофель в начале апреля или подождать более устойчивых весенних дней мая.

* * *

В своем штабе, размещенном в сером оштукатуренном трехэтажном доме на окраине Ландсберга, в 25 милях от Одера, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, сидя за письменным столом, обдумывал собственные планы. На одной из стен висела большая карта Берлина, в деталях отражавшая предложенный Жуковым план штурма столицы. На его письменном столе стояли три полевых телефона. Один – для общей связи; второй соединял его с коллегами: маршалами Константином Рокоссовским и Иваном Степановичем Коневым, командующими огромными армейскими группировками на его северном и южном флангах. Третий телефон – прямая связь с Москвой и Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным. Крепкий, 49-летний командующий 1-м Белорусским фронтом разговаривал со Сталиным каждый вечер в одиннадцать часов и докладывал о дневных успехах. Сейчас Жуков размышлял о том, как скоро Сталин отдаст приказ штурмовать Берлин. Он надеялся, что у него еще есть какое-то время. В случае крайней нужды он мог бы взять город немедленно, но пока был еще не совсем готов. Предварительно Жуков планировал штурм Берлина где-то на конец апреля. При счастливом стечении обстоятельств он мог бы дойти до Берлина и подавить его сопротивление за десять – двенадцать дней. Немцы будут сражаться за каждый дюйм, этого он ожидал. Вероятно, ожесточеннее всего они будут драться на западных подступах к городу. Там, насколько он мог видеть, пролегал единственный возможный путь к отступлению для защитников города. Однако Жуков планировал ударить с двух сторон, когда немцы попытаются вырваться из кольца.

Он предчувствовал страшную бойню на первой неделе мая в районе Шпандау.

* * *

В Вильмерсдорфе, в своей квартире на втором этаже, Карл Йоганн Виберг распахнул защищенную ставнями балконную дверь, вышел на маленький балкон и осмотрелся, оценивая погоду. Подковыляли его постоянные компаньоны Дядя Отто и Тетя Эффи, две темно-каштановые таксы, и выжидательно уставились на хозяина – подошло время их утренней прогулки.

В те дни у Виберга не было практически никаких дел, кроме выгуливания собак. Всем соседям нравился сорокадевятилетний шведский бизнесмен. Они считали его, во– первых, «хорошим берлинцем» и только во-вторых – шведом: когда начались бомбежки, он не покинул город, как многие другие иностранцы. Более того, хотя Виберг никогда не жаловался на постигшие его беды, соседи знали, что он потерял почти все. Жена его умерла в 1939 году. Его фабрики по производству клея были разбомблены. После тридцати лет мелкого предпринимательства в Берлине у него остались лишь собаки и квартира. По мнению некоторых его соседей, Виберг был гораздо более истинным немцем, чем многие немцы.

Виберг посмотрел сверху вниз на Дядю Отто и Тетю Эффи и сказал: «Пора гулять». Он закрыл балконную дверь и прошел через гостиную в маленькую прихожую, где надел прекрасно сшитый «честерфилд», пальто в талию с бархатным воротником, и тщательно вычищенную фетровую шляпу. Открыв ящик полированного столика красного дерева, Виберг достал пару замшевых перчаток и на мгновение замер, глядя на яркую литографию в рамочке, лежавшую в ящике.

Это было изображение рыцаря в полных доспехах верхом на неистовом белом жеребце. На древке копья развевалось знамя. Под поднятым забралом шлема яростно сверкали глаза. На лоб рыцаря падала прядь волос, над верхней губой красовались тонкие черные усики. На стяге можно было прочитать: «Der Bannertrager» – «Знаменосец».

Виберг медленно закрыл ящик. Он прятал литографию, потому что это изображение Гитлера было запрещено по всей Германии. Однако Виберг не желал избавляться от нее: картинка была слишком забавной, чтобы ее выбрасывать.

Защелкнув карабины поводков, Виберг аккуратно запер за собой парадную дверь и, спустившись на два лестничных пролета, вышел на мощенную булыжником улицу. У подъезда он встретил соседей и коснулся полей шляпы в знак приветствия, а затем, с собаками на поводках, отправился в путь, осторожно обходя выбоины. Интересно, где сейчас, когда конец близок, находится «Знаменосец», размышлял Виберг. В Мюнхене? В горном «Орлином гнезде» в Берхтесгадене? Или здесь, в Берлине? Похоже, никто не знает, хотя в этом нет ничего удивительного. Местопребывание Гитлера всегда держалось в большом секрете.

В это утро Виберг решил заглянуть в свой любимый бар, к Гарри Россу в доме номер 7 по Несторштрассе. Клиентура бара была довольно пестрой: нацистские шишки, офицеры и кучка бизнесменов. Здесь велись неспешные беседы и можно было узнать последние новости: куда ночью падали бомбы, какие фабрики разрушены, как Берлин все это выдерживает. Вибергу нравилось встречаться со старыми друзьями в дружеской обстановке, и его интересовали все аспекты войны, особенно результаты бомбардировок и моральный дух немецкого народа. В особенности ему хотелось узнать, где находится Гитлер. Перейдя улицу, Виберг снова поприветствовал старого знакомого. По правде говоря, Виберг знал кое-какие ответы на интересующие его вопросы, что сильно удивило бы его соседей, ибо этот швед, которого считали истинным немцем по духу, был также сотрудником сверхсекретного американского Управления стратегических служб. Он был шпионом союзников.

Доктор Артур Лекшейдт, протестантский пастор Меланхтонской церкви в Крейцберге, был охвачен горем и отчаянием. Его церковь, готическая, с двумя шпилями, была разрушена, а паства рассеялась. Руины церкви виднелись из окон его квартиры, расположенной на первом этаже. Зажигательная бомба попала прямо в церковь, и через минуту все здание было охвачено огнем.

Прошло уже несколько недель, но горе не притупилось. Однажды в разгар налета, забыв о собственной безопасности, пастор Лекшейдт вбежал в горящую церковь. Алтарная часть величественного здания и великолепный орган были еще невредимы. Взбегая по узким ступенькам на хоры, Лекшейдт думал только об одном: успеть сказать последнее прости любимому органу и церкви. С глазами полными слез доктор Лекшейдт играл свою прощальную песнь. Изумленные пациенты ближайшей городской больницы и жители, укрывшиеся в подвалах соседних домов, слышали, как под аккомпанемент рвущихся над Крейцбергом бомб меланхтонский орган исполняет гимн «В жесточайшей нужде я взываю к Тебе».

Сейчас пастор тоже прощался, но прощание его было другого рода. Перед ним на письменном столе лежал черновик письма к тем его многочисленным прихожанам, которые покинули город или служили в армии. «В то время, как сражения на востоке и западе держат нас в постоянном напряжении, – писал пастор, – немецкая столица подвергается непрерывным воздушным налетам… вы можете представить, дорогие друзья, какой богатый урожай собирает смерть. Гробов не хватает. Одна женщина рассказала мне, что предложила двадцать фунтов меда за гроб для своего погибшего мужа». Выводя следующие строки, доктор Лекшейдт испытывал не только скорбь, но и гнев. «Нас, священников, не всегда призывают на похороны жертв авианалетов. Часто партия проводит похороны без священника… без Божьего слова». Снова и снова пастор описывал разрушения города. «Вы не представляете, как выглядит теперь Берлин. Прекраснейшие здания превратились в руины… У нас часто нет ни газа, ни света, ни воды. Бог спасает нас от голода! На черном рынке продукты стоят неимоверно дорого». Заканчивалось письмо на горькой, безнадежной ноте: «Не знаю, когда снова смогу передать вам весточку. Вероятно, скоро все связи будут разорваны. Увидимся ли мы когда-нибудь? Все в руках Божьих».

Другой священник, отец Бернард Хаппих, целенаправленно пробирался на велосипеде по заваленным обломками улицам Далема. Уже несколько недель его беспокоила одна деликатная проблема. Ночь за ночью он просил у Бога совета и размышлял, как поступить. Теперь решение было принято.

Услуги священников пользовались огромным спросом, но особенно справедливым это утверждение было в отношении отца Хаппиха. 55-летний священник, поперек удостоверения личности которого было проштемпелевано «Иезуит: не пригоден к военной службе» (подобное нацистское клеймо предназначалось для евреев и прочих опасных, подозрительных личностей), был еще и высококвалифицированным доктором медицины. У отца Хаппиха было множество обязанностей, и, кроме всего прочего, он был духовным отцом Далемского дома – сиротского приюта, родильного дома и приюта для подкидышей, управляемого миссией сестер Пресвятого Сердца. Именно мать– настоятельница Кунегундес и ее паства стали причиной сомнений и принятого священником решения.

Отец Хаппих не питал никаких иллюзий на счет нацистов или исхода войны. Он давным-давно понял, что Гитлер и его жестокий «новый порядок» обречены на гибель. Теперь решительный момент стремительно приближался. Берлин в капкане и скоро окажется во власти завоевателей. Что станет с Далемским домом и его добрыми, но совершенно непрактичными сестрами?

Отец Хаппих остановился у Далемского дома. Здание было повреждено незначительно, и сестры были уверены, что их молитвы услышаны. Отец Хаппих не разубеждал их, но, будучи практичным человеком, думал, что чуду немало поспособствовали удача сестер и ошибки наводчиков.

Проходя через холл, священник поднял глаза на огромную статую в голубых с золотом одеждах: святой Михаил, предводитель небесного воинства, борец со вселенским злом, стоял высоко подняв меч. Хотя вера сестер в святого Михаила была вполне обоснованной, отец Хаппих радовался тому, что принял свое решение. Как и все остальные, он слышал рассказы беженцев, спасающихся от наступающих русских, об ужасах, творящихся на востоке Германии. Многое, как он был уверен, было сильно преувеличено, но кое-что было правдой. Поэтому он решил предупредить сестер. Оставалось правильно рассчитать время и, главное, подобрать единственно верные слова. Отец Хаппих был сильно встревожен. Ну как сообщить шестидесяти монахиням и послушницам, что им грозит изнасилование?

Глава 3

Страх сексуального насилия пеленой накрыл город, ибо Берлин после почти шести лет войны был, главным образом, городом женщин.

Вначале, в 1939 году, в столице проживало 4 321 000 человек. Однако огромные боевые потери, призыв на военную службу как мужчин, так и женщин и добровольная эвакуация миллиона горожан в более безопасную сельскую местность в 1943–1944 годах сократили эту цифру более чем на треть. Теперь мужское население Берлина составляли в основном дети до восемнадцати лет и мужчины после шестидесяти. Число мужчин в возрасте от 18 до 30 лет едва достигало 100 000, и большую их часть составляли освобожденные от воинской повинности или раненые. В январе 1945 года население города оценивалось в 2 900 000 человек, но для середины марта эта цифра, безусловно, была слишком велика. После восьмидесяти пяти авианалетов менее чем за одиннадцать недель и перед лицом угрожавшей городу осады многие бежали. Военные власти теперь оценивали гражданское население Берлина в 2 700 000 человек, из которых более двух миллионов были женщины, но и эти цифры были всего лишь приблизительными, хотя и основанными на имеющейся информации.

Получение истинной цифры осложнялось колоссальным исходом беженцев из оккупированных Советами восточных областей. По некоторым данным, число беженцев достигало 500 000. Сорвавшись с насиженных мест, они тащили свои жалкие пожитки на спине, в запряженных лошадьми или ручных тележках и зачастую гнали перед собой домашних животных. Уже несколько месяцев все дороги на Берлин были забиты нескончаемым потоком гражданских лиц. Большинство из них не оставались в столице, а двигались дальше на запад, но за ними тянулся шлейф кошмарных историй; их рассказы о пережитом распространялись по Берлину, как эпидемия, заражая многих горожан смертельным страхом.

Беженцы рассказывали о мстительном, свирепом и мародерствующем завоевателе. Люди, бегущие от польской границы или из оккупированых районов Восточной Пруссии, Померании и Силезии, создавали образ врага, не ведавшего снисхождения. Беженцы утверждали, что русская пропаганда подстрекает Красную армию не щадить никого. Они рассказывали о манифесте, якобы написанном главным советским пропагандистом Ильей Эренбургом. Манифест распространялся в Красной армии по радио и через листовки. «Убивайте! Убивайте! – призывал манифест. – В немецкой расе нет ничего, кроме зла!.. Следуйте указаниям товарища Сталина. Истребите фашистского зверя в его берлоге раз и навсегда! С помощью силы сломите расовую гордость немецких женщин. Возьмите их, как ваш законный трофей. Убивайте! Штурмуйте и убивайте! Вы – доблестные солдаты Красной Армии!»[1 - Я не видел эту листовку Эренбурга. Однако ее видели многие из тех, кого я интервьюировал. Более того, она неоднократно упоминалась в немецких газетах, военных дневниках и бесчисленных историях. Наиболее полная ее версия появилась в «Мемуарах» адмирала Деница, с. 179. Я не сомневаюсь в том, что эта листовка действительно существовала, но я подвергаю сомнению ее интерпретацию, ибо общеизвестно, что немецкие переводы с русского были неточными. Однако Эренбург писал и другие памфлеты, такие же безнравственные, в чем может убедиться любой, ознакомившись с его произведениями, особенно с теми, что были официально опубликованы на английском языке во время войны самими Советами в «Советских военных новостях», 1941–1945, тома 1–8. Тема «Убивайте немцев» повторялась Эренбургом снова и снова, видимо с одобрения Сталина. 14 апреля 1945 года в беспрецедентной передовице советской военной газеты «Красная звезда» Эренбург получил официальный упрек от шефа пропаганды Александрова: «Товарищ Эренбург преувеличивает… мы боремся не против немецкого народа, а только против гитлеров всего мира». Подобный упрек был бы губительным для любого другого советского писателя, но не для Эренбурга. Он продолжал свою пропаганду «Убивайте немцев», как будто ничего не случилось, и Сталин закрыл на это глаза. В пятом томе своих мемуаров «Люди, годы и жизнь», изданных в Москве в 1963 году, Эренбург предпочел забыть, к чему призывал во время войны. На странице 126 он пишет: «В десятках статей я подчеркивал, что мы не должны и не можем травить народ, что мы, в конце концов, советские люди, а не фашисты». Однако необходимо отметить следующее: что бы ни писал Эренбург, это было не хуже того, что издавал шеф нацистской пропаганды Геббельс, – факт, который многие немцы тоже предпочли забыть.]

Беженцы рассказывали, что передовые части Красной армии дисциплинированны и сдержанны, но следующие за ними вспомогательные войска – дезорганизованная толпа. Во время диких пьяных оргий эти красноармейцы убивают, грабят и насилуют. Многие русские командиры, как заявляли беженцы, похоже, закрывают глаза на действия своих людей. Во всяком случае, они не пытаются их останавливать. Все, от крестьян до мелкопоместного дворянства, сообщали одно и то же, и везде в потоке беженцев были женщины, рассказывавшие истории о жестоком насилии, от которых кровь стыла в жилах: под дулом пистолета их заставляли раздеваться догола и многократно насиловали.

Сколько здесь было вымысла, а сколько правды? Этого берлинцы не знали. Зато те, кто знал о зверствах и массовых убийствах, совершенных немецкими войсками СС в России, а таких были тысячи, боялись, что эти истории правдивы. Те, кто знал о том, что происходило с евреями в концентрационных лагерях, – еще один ужасающий аспект национал-социализма, о котором свободному миру только предстояло узнать, – тоже верили беженцам. Эти наиболее информированные берлинцы вполне могли поверить в то, что угнетатель превращается в угнетаемого, что колесо возмездия завершает полный оборот. Многие из тех, кто представлял масштаб преступлений Третьего рейха, не собирались рисковать. Высокопоставленные чиновники и партийные функционеры потихоньку вывезли из Берлина свои семьи или как раз занимались этим.

В городе оставались фанатики и простые берлинцы, менее осведомленные и не представляющие реальной ситуации. Они не могли или не желали покидать Берлин. «О, Германия, Германия, мой фатерланд, – писала Эрна Зенгер, 65-летняя домохозяйка, мать шестерых детей, в своем дневнике. – Доверие приносит разочарование. Преданно верить значит быть глупым и слепым… но… мы останемся в Берлине. Если все сбегут, как наши соседи, враг получит желаемое. Нет… такого поражения мы не хотим».

Мало кто из берлинцев мог бы утверждать, что не подозревает о сути опасности. Почти все слышали истории беженцев. Одна супружеская пара, Хуго и Эдит Нойман из Крейцберга, была проинформирована по телефону. Их родственники, проживавшие в оккупированной русскими зоне, рискуя своими жизнями, незадолго до того, как была прервана всякая связь, предупредили Нойманов о том, что победители безудержно насилуют, убивают и грабят. Однако Нойманы остались в столице. Фабрика Хуго была разбомблена, но бросить ее казалось немыслимым.

Другие пропускали страшные рассказы мимо ушей, потому что больше не верили или почти не верили ни информации, распространяемой беженцами, ни правительственной пропаганде. С того момента, как в 1941 году Гитлер отдал приказ о неспровоцированном вторжении в Россию, на немцев обрушился неослабевающий огонь пропаганды, разжигающей ненависть. Советские люди представлялись нецивилизованными недочеловеками. Когда события приняли иной оборот и русские погнали вспять немецкие войска на всех фронтах, доктор Йозеф Геббельс, хромоногий шеф пропаганды рейха, приумножил свои усилия, особенно в Берлине.

Помощник Геббельса, доктор Вернер Науман, в частной беседе признался, что «наша пропаганда относительно русских и того, что населению следует ожидать от них в Берлине, была так успешна, что мы довели берлинцев до состояния крайнего ужаса». К концу 1944 года Науман почувствовал, что «мы перестарались – наша пропаганда рикошетом ударила по нас самих».

Теперь тон пропаганды изменился. В то время как от империи Гитлера отрывали кусок за куском, а Берлин разрушали квартал за кварталом, Геббельс переключился с запугивания на подбадривание; теперь людям говорили, что победа поджидает за ближайшим поворотом. Реально Геббельсу удалось лишь пробудить в пестром по национальному составу Берлине чувство черного юмора, которое приняло форму грубых насмешек берлинцев над собой, своими вождями и всем светом. Берлинцы быстро переиначили девиз Геббельса «Фюрер приказывает, мы следуем» в «Фюрер приказывает, мы терпим то, что следует». Что касалось обещаний окончательной победы, непочтительные убеждали всех «наслаждаться войной, потому что мир будет ужасен».

В атмосфере ужаса, на грани паники, нагнетаемой рассказами беженцев, действительность искажалась и слухи побеждали факты и здравый смысл. По городу ползли жуткие истории о кошмарнейших зверствах. Русских описывали узкоглазыми монголами, безжалостно и без раздумий убивающими женщин и детей. Говорили, что священников заживо сжигают огнеметами, монахинь насилуют, а потом голыми гоняют по улицам. Пугали, что женщин превращают в проституток, переезжающих вслед за воинскими частями, а мужчин отправляют на каторгу в Сибирь. Даже по радио как-то передали, что русские прибивали языки жертв к столам. Менее впечатлительные считали эти истории слишком фантастическими.

Находились и те, кто точно знал, что грядет. Знала правду и пятидесятипятилетняя врач Анна Мария Дюранд-Вевер, выпускница Чикагского университета и одна из самых известных в Европе врачей-гинекологов, знаменитая также своими антинацистскими взглядами (она была автором многих книг, в которых боролась за права женщин, равенство полов и контроль рождаемости – за все, что было запрещено нацистами). Она убеждала пациенток своей частной клиники бежать из Берлина, поскольку, осмотрев огромное количество женщин-беженок, пришла к выводу, что в отношении изнасилований реальность гораздо страшнее слухов.

Сама доктор Дюранд-Вевер намеревалась остаться в Берлине, но теперь она повсюду носила с собой маленькую капсулу с быстродействующим цианидом. Проработав врачом много лет, она сомневалась, сможет ли покончить жизнь самоубийством, но капсулу в сумочке все же носила. Она верила, что если русские возьмут Берлин, то каждой женщине от восьми до восьмидесяти лет грозит изнасилование.

Доктор Маргот Зауэрбрух была потрясена количеством беженок – в том числе и не подвергшихся сексуальному насилию, которые пытались совершить самоубийство. В ужасе от того, что они слышали или чему были свидетелями, многие вскрывали себе вены. Некоторые даже пытались убить своих детей. Скольким действительно удалось покончить с собой, никто не знал – доктор Зауэрбрух видела только тех, кто пытался. Однако становилось очевидным, что, если русские захватят город, по нему прокатится волна самоубийств.

Большинство врачей соглашались с этим мнением. Хирург Гюнтер Лампрехт из Вильмерсдорфа записал в своем дневнике: «…главная тема – даже среди врачей – техника самоубийства. Разговоры подобного рода становятся невыносимыми».

И это были не просто разговоры. Смертельные планы уже осуществлялись. В каждом районе Берлина врачей осаждали пациенты и друзья, жаждущие получить информацию о наиболее быстром способе самоубийства и выпрашивающие рецепты на яды. Когда врачи отказывались помочь, люди обращались к аптекарям. Тысячи обезумевших от страха берлинцев принимали решение умереть любым способом, но не сдаться Красной армии.

«Как только я увижу первую пару русских сапог, я покончу с собой», – поверяла по секрету своей подруге Юлиане Боник двадцатилетняя Криста Мойнир. Криста уже раздобыла яд, как и другая подруга Юлианы Рози Хоффман и ее родители. Хоффманы пребывали в подавленном состоянии и не ждали от русских пощады. В то время Юлиана не знала, что Хоффманы – родственники рейхсфюрера Генриха Гиммлера, шефа гестапо и СС, человека, ответственного за массовые убийства миллионов заключенных в концентрационных лагерях.

Предпочтительным средством самоуничтожения был яд, главным образом цианид. Особым спросом пользовался тип капсул, известный как пилюля «KCB». Это концентрированное цианистоводородное соединение было таким сильнодействующим, что смерть наступала почти мгновенно – даже пары его могли убить. С чисто немецкой предусмотрительностью некое правительственное учреждение запасло в Берлине огромные количества этого вещества.

Нацистские функционеры, старшие офицеры, руководители правительственных департаментов и чиновники меньшего масштаба могли без труда достать этот яд для себя, своих родственников и знакомых. Врачи, аптекари, стоматологи и сотрудники лабораторий также имели доступ к пилюлям или капсулам. Некоторые даже усиливали их действенность. Рудольф Хюкель, профессор патологии Берлинского университета и самый известный в городе патолог– онколог, добавил в цианидовые капсулы для себя и своей жены уксусную кислоту. Он уверил жену, что уксусная кислота ускорит действие цианида.

Некоторые берлинцы, которым не удалось достать быстродействующий цианид, запасали барбитураты или производные цианида. Комедийный актер Хайнц Рюман, которого часто называли «немецким Дэнни Кеем», так боялся за свою красавицу жену, актрису Герту Файлер, и маленького сына, что на всякий случай спрятал в цветочном горшке жестяную банку с крысиным ядом. Бывший посол нацистской Германии в Испании, генерал-лейтенант в отставке Вильгельм Фаупель планировал отравить себя и свою жену большой дозой лекарства. У генерала было больное сердце. Во время приступов он принимал возбуждающее средство, содержащее дигиталис. Фаупель знал, что слишком большая доза вызовет остановку сердца и все закончится очень быстро. Он даже сделал запас лекарства для своих друзей.

Некоторым людям самым лучшим и смелым выходом из ситуации казалась последняя пуля. Однако, как ни удивительно, ошеломляющее число женщин, в основном пожилых, выбрало самый кровавый путь – бритву. В семье Кецлер из Шарлоттенбурга Гертруда, сорокадвухлетняя и в обычных обстоятельствах веселая женщина, носила в своей сумочке бритвенное лезвие, так же как ее сестра и свекровь. Подруга Гертруды Инге Рюхлинг также имела бритву, и обе женщины часто обсуждали, какой способ ухода из жизни надежнее – перерезать запястья поперек артерий или вдоль.

Правда, оставался шанс, что столь радикальные меры не понадобятся. Большинство берлинцев все еще лелеяли последнюю надежду. В страхе перед Красной армией подавляющее большинство населения, особенно женщины, теперь отчаянно желали захвата Берлина англо-американскими войсками.

* * *

Время близилось к полуночи. В глубоком тылу русских войск, в городе Бромберге, капитан Сергей Иванович Голбов обвел мутным взглядом большую гостиную роскошной квартиры на третьем этаже, которую он и два других военных корреспондента только что «освободили». Голбов и его друзья были пьяны и веселы. Каждый день они мотались к линии фронта в девяноста милях от штаб-квартиры в Бромберге за новостями, но на данный момент все было тихо; до начала штурма Берлина никаких интересных событий не ожидалось. Так что после долгих месяцев сбора материалов на передовой двадцатипятилетний красавец Голбов наслаждался жизнью.

С бутылкой в руке он стоял посреди гостиной, разглядывая богатую обстановку. Ничего подобного он никогда раньше не видел. Огромные картины в массивных золоченых рамах украшали стены. На окнах – атласные шторы. Диваны и кресла обиты дорогой парчой. Полы застелены толстыми турецкими коврами, с потолков гостиной и столовой свисают огромные хрустальные люстры. Голбов не сомневался в том, что владелец квартиры – какой– нибудь важный нацист.

В конце гостиной Голбов заметил приоткрытую дверь и распахнул ее. За дверью оказалась ванная комната. На вбитом в стену крюке, на веревке висело тело нацистского чиновника в полной форме. Голбов мельком взглянул на труп. Он видел тысячи мертвых немцев, но это висящее тело выглядело глупо. Голбов позвал товарищей и не получил ответа. Они развлекались в столовой – бросали хрустальную посуду, немецкую и венецианскую, в люстру и друг в друга.

Голбов вернулся в гостиную, намереваясь отдохнуть на длинном диване, но обнаружил, что диван уже занят. Там лежала мертвая женщина в длинном, похожем на греческую тунику платье с украшенным кисточками поясом. Она была совсем юной и, похоже, тщательно подготовилась к смерти. Волосы, заплетенные в косы, спускались на плечи. Руки были сложены на груди. Нежно обнимая бутылку, Голбов опустился в кресло и уставился на женщину. Из столовой доносились смех и звон бьющегося стекла. Девушке было чуть больше двадцати, и, судя по синеватым пятнам на ее губах, она приняла яд.